2015年,全球粮食市场经历了多重冲击:美元走强、厄尔尼诺现象、中国临储政策调整、原油价格暴跌。这一年,国内粮食价格为何“外跌内稳”?粮食安全到底稳不稳?下面用数据与案例拆解。

2015年粮食价格为何“外跌内稳”?

国际:大宗农产品全线跳水

- CBOT玉米年内跌幅达19%,创五年新低;

- 美豆指数跌破900美分/蒲式耳,为2009年以来首次;

- 泰国5%破碎率大米FOB报价全年下滑14%。

国内:托市收购撑起“天花板”

- 小麦最低收购价1.18元/斤,连续第三年持平;

- 早籼稻、中晚籼稻、粳稻托市价分别为1.35、1.38、1.55元/斤,高于国际到岸价30%—50%;

- 东北玉米临储累计收购量1.25亿吨,占当年产量55%,库存创历史新高。

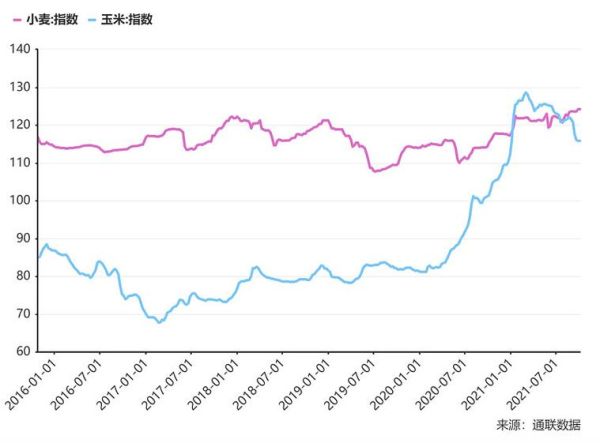

结果:国内玉米批发价全年仅微跌2%,与国际19%的跌幅形成鲜明反差。

粮食安全形势到底稳不稳?

一问:库存够吃多久?

国家粮食局数据显示,2015年末三大主粮库存消费比:

- 小麦:92%,可供一年消费;

- 稻谷:102%,历史高位;

- 玉米:156%,库容紧张。

二问:进口依赖度有多高?

海关总署口径:

- 全年谷物进口3270万吨,占国内产量5.7%,仍在安全线内;

- 大豆进口8169万吨,对外依存度高达87%,成为最大软肋。

三问:耕地红线守住了吗?

国土资源部第二次全国土地调查显示,2015年耕地面积20.25亿亩,较2009年减少750万亩,但仍高于18亿亩红线。

2015年粮食行业三大转折点

1. 临储政策首次“踩刹车”

4月,东北玉米临储收购启动时间推迟两周,且收购标准从严,霉变率2%以内。官方释放信号:去库存比增产量更紧迫。

2. 目标价格改革试点扩围

新疆棉花、东北大豆继续试点“价补分离”,每吨补贴标准由2014年的2000元下调至1500元,倒逼农民调整种植结构。

3. 粮食银行模式兴起

河南、山东等地出现“粮食银行+烘干中心”组合,农民存粮可获“存粮折”,按市价结算利息,既解决晾晒难题,又减少产后损失约5%。

企业如何穿越周期?

案例:中粮贸易的“三招”

- 期现结合:在连盘玉米1509合约卖出套保,锁定南方饲料厂远期订单利润;

- 北粮南运:利用铁路运费下调15%窗口,将黑龙江玉米运至广东,价差收益80元/吨;

- 海外布局:收购乌克兰Nibulon码头15%股权,黑海玉米装船成本比美湾低12美元/吨。

农户最该关注的三件事

第一件事:改种什么?

黑龙江富锦市数据显示,2015年玉米改种大豆的农户,亩均补贴加售粮收入比玉米高110元。

第二件事:卖粮节奏怎么踩?

华北小麦上市后,6月售粮均价1.22元/斤,9月跌至1.15元/斤,早卖多赚70元/亩。

第三件事:烘干设备值不值得投?

一台10吨/批次烘干机约12万元,按2015年潮粮与干粮价差0.12元/斤计算,年烘干200吨即可回本。

2016年展望:三大悬念待解

悬念一:玉米临储会不会取消?

农业部已明确“价补分离”方向,若东北试点落地,2016年新季玉米将直面市场定价,预计开秤价或跌破1600元/吨。

悬念二:大豆目标价格补多少?

市场传闻每吨补贴或降至1200元,若成真,黑龙江大豆面积可能再减10%。

悬念三:国际低价粮会不会冲击港口?

若美玉米到岸完税价持续低于1400元/吨,华南饲料厂将加大进口采购,国产玉米“北粮南运”通道面临分流。

2015年的粮食行业像一面镜子,照出了政策托市的极限,也照出了市场机制的萌芽。库存高企与进口激增并存,安全底线虽稳,但效率隐忧已现。下一步,谁能把“存粮”变“现金流”,谁就能在新周期里抢先一步。

```

评论列表