一、2014年水泥行业到底“过剩”到什么程度?

2014年全国水泥熟料产能已突破18亿吨,而全年熟料产量约14.2亿吨,**产能利用率仅78%左右**,明显低于85%的合理区间。华东、华北、东北三大区域尤为突出,**东北熟料产能利用率一度跌至65%**,大量窑线被迫停窑限产。

二、为什么会出现如此严重的产能过剩?

1. 投资冲动与地方GDP竞赛

2009—2012年“四万亿”刺激下,各地集中上马新型干法线,**单条生产线规模从2500t/d迅速放大到5000t/d甚至10000t/d**,导致产能集中释放。

2. 淘汰落后产能速度跟不上新增

虽然当年计划淘汰落后产能1亿吨,但**实际只完成约7000万吨**,且部分淘汰的是早已停产的“僵尸产能”,对市场供给影响有限。

3. 需求端“踩刹车”

2014年房地产投资增速由2013年的19.8%骤降至10.5%,**基建投资增速亦从21.2%回落至14.3%**,需求端“双杀”让过剩问题瞬间暴露。

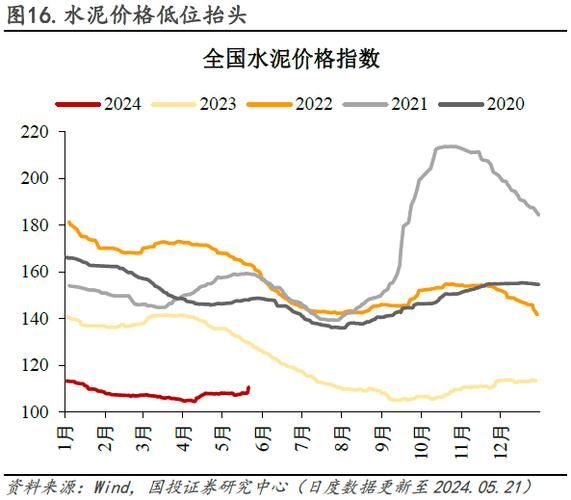

三、2014水泥价格走势:先扬后抑的“过山车”

1. 一季度:春节错峰+环保限产,价格小幅抬升

华东P.O 42.5散装水泥均价从年初的**320元/吨上涨至3月底的345元/吨**,涨幅约8%。

2. 二季度:需求回暖不及预期,价格掉头向下

4—6月全国水泥价格指数累计下跌**11.7%**,长三角部分企业为抢份额,**暗降幅度高达50元/吨**。

3. 三季度:旺季不旺,价格战升级

7—9月本是传统旺季,但**全国平均价格再跌20元/吨**,河南、山东等地出现**低于成本线的“自杀式”竞价**。

4. 四季度:协同限产救场,价格触底反弹

10月起,**泛华北地区46条窑线联合停窑20天**,华东、华南跟进,12月全国均价回升至**330元/吨**,全年走出“V”字。

四、企业如何自救?三条路径拆解

1. 区域协同限产

- **建立价格联盟**:海螺、中建材、山水等龙头牵头,按“谁限产谁受益”原则分配市场份额。

- **错峰生产常态化**:冬季采暖季、夏季用电高峰强制停窑,减少供给冲击。

2. 延伸产业链

- **骨料+混凝土一体化**:海螺水泥2014年骨料销量突破2000万吨,毛利率高达**55%**,远高于水泥主业。

- **水泥窑协同处置**:华新水泥利用窑线处理城市垃圾,每吨补贴**80—120元**,变废为宝。

3. 出海转移产能

**冀东水泥在南非、缅甸布局熟料基地**,利用当地廉价能源与旺盛需求,**吨净利比国内高80—100元**。

五、政策组合拳:从“限”到“退”

1. 严控新增产能

2014年7月工信部下发《水泥行业准入条件(修订稿)》,**新建项目必须配套产能置换,且置换比例不低于1:1.25**。

2. 环保加码

《水泥工业大气污染物排放标准》于2015年1月执行,**NOx排放限值从800mg/m³收紧到400mg/m³**,倒逼落后产能退出。

3. 差别化信贷

央行将水泥行业列入“审慎介入类”,**对产能利用率低于70%的企业贷款利率上浮20%—30%**,限制资金链。

六、2014年经验对当下的启示

问:当年价格战最惨烈的区域后来怎样了?

答:**山东、河南经过3年整合,CR5从45%提升至68%**,协同限产执行力显著增强,2023年两地水泥均价已高于全国平均**40元/吨**。

问:企业如何预判需求拐点?

答:**紧盯地产新开工面积与基建项目批复节奏**。2014年4月新开工面积单月增速转负,即预示需求见顶,领先价格拐点约2个月。

问:小厂还有生存空间吗?

答:**单线规模低于2500t/d、无矿山资源、无协同处置能力的粉磨站**,在能耗双控背景下,**2025年前可能全面退出市场**。

评论列表