能源转型到底在“转”什么?

能源转型不是简单地把煤换成光伏,而是一次从资源依赖到技术驱动的系统性变革。它同时涉及:

- 一次能源结构:化石能源占比下降,可再生能源占比上升;

- 二次能源形态:电、氢、合成燃料等多元载体并存;

- 终端用能方式:交通、工业、建筑全面电气化与智能化。

全球主流转型路径拆解

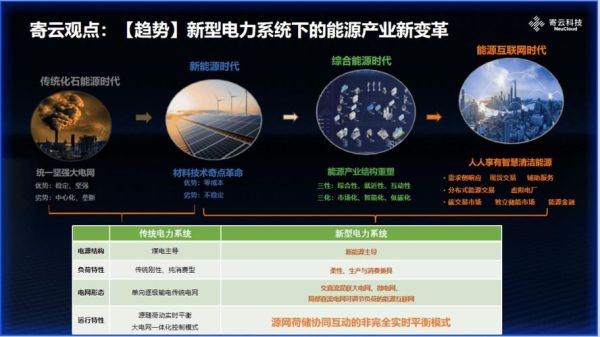

1. 电力系统“风光储”三位一体

风电、光伏的边际发电成本已低于燃煤,但波动性是最大短板。答案在于:

- 储能:锂电、钠电、液流、压缩空气多路线并行,2025年全球新增储能装机有望突破200GWh;

- 电网柔性化:特高压、柔性直流、虚拟电厂把“发-输-配-用”变成一张可编程网络;

- 市场机制:现货+容量+辅助服务三段式电价,让储能、可调负荷真正盈利。

2. 氢能:工业与交通的“深度脱碳王牌”

氢能的竞争力取决于绿氢成本曲线。目前碱性电解槽CAPEX已降至300美元/kW,2030年绿氢在可再生资源富集区可降至1.5美元/kg,逼近灰氢。关键场景:

- 钢铁:氢直接还原铁(DRI)替代焦炭,吨钢碳排放下降90%;

- 重卡:燃料电池重卡TCO在2027年将与柴油持平,年行驶里程>12万公里的干线物流最先落地;

- 跨境贸易:氨、甲醇、LOHC三大氢载体,重塑全球能源航线。

3. 工业余热与CCUS的耦合路径

水泥、玻璃、化工等难减排行业,余热发电+二氧化碳捕集的组合拳正在示范。欧洲HECTOR项目把450℃水泥窑尾气先驱动ORC发电,再胺法捕集CO₂,系统综合能效提升7%,吨熟料成本仅增加12欧元。

新能源投资机会藏在哪些“缝隙”?

1. 储能赛道:从电芯到系统的“降维打击”

电芯产能过剩已成共识,但系统级创新仍稀缺:

- 高压级联:去变压器设计,效率提升2%,用地减少30%;

- AI调度:基于气象+电价预测的算法套利,IRR可再抬升3–5个百分点;

- 海外认证:UL9540A、IEC62933等标准壁垒,提前布局的集成商享受溢价。

2. 分布式能源的“下沉市场”

中国县域屋顶可装光伏4.5亿千瓦,但融资难、运维散是痛点。创新模式:

- 村企合资:农户出屋顶,运营商出设备,收益按3:7分成,合同期20年;

- 智能运维:无人机+红外热斑检测,单瓦运维成本降至0.01元/年;

- 绿电交易:分布式光伏参与省间现货,溢价可达0.03–0.08元/kWh。

3. 氢能“制-储-运”装备国产化

电解槽、液氢泵、碳纤维缠绕瓶,三大核心部件进口依赖度>70%。政策窗口期:

- 补贴退坡节奏:2025年前完成首台套保险补偿,2028年全面市场化;

- 订单前置:五大示范城市群2023–2025年规划燃料电池车3.5万辆,对应电解槽需求4GW;

- 专利突围:质子膜、催化剂、气体扩散层三大“卡脖子”环节,高校+产业基金联合攻关。

自问自答:投资者最焦虑的四个问题

Q1:硅料暴跌后,光伏还有超额利润吗?

硅料价格从30万元/吨跌到6万元/吨,组件价格回到1.2元/W,但TOPCon、HJT、钙钛矿三大技术路线正在拉开效率差。2024年TOPCon市占率将超60%,溢价0.05–0.08元/W;HJT+铜电镀量产线良率突破98%,成本有望在2025年与TOPCon持平。技术迭代期,设备龙头比一体化组件厂更赚钱。

Q2:储能会不会像光伏一样陷入价格战?

会,但节奏不同。光伏价格战发生在技术成熟期,储能价格战发生在技术扩散初期。差异化壁垒体现在:

- 循环寿命:6000次与8000次电芯,全生命周期成本差0.15元/Wh;

- 安全认证:UL9540A测试一次费用50万美元,中小企业难以承担;

- 软件算法:虚拟电厂聚合容量超过100MWh后,边际收益递增。

Q3:绿氢项目IRR到底怎么算?

核心变量是电价、设备利用率、碳价。以内蒙古某100MW光伏制氢项目为例:

- 光伏电价0.18元/kWh,电解槽年利用4500小时,绿氢成本1.8美元/kg;

- 若碳价升至50欧元/吨,灰氢成本增加0.5美元/kg,绿氢溢价空间打开;

- 叠加合成氨出口绿证收益0.1美元/kg,项目IRR可达12%。

Q4:如何避开“伪需求”赛道?

用技术成熟度曲线和政策兑现度双维度筛选:

- 技术成熟度<20%且政策未落地的,如固态电池乘用车,谨慎观望;

- 技术成熟度>50%且政策补贴明确的,如重卡换电站,可大胆进入;

- 警惕“概念+融资”型公司,核心看订单和现金流。

写在最后:能源投资的“非共识”机会

当所有人都在追TOPCon、追锂电时,钠离子电池电解液、海上风电漂浮式系泊链、二氧化碳矿化建材这些细分环节反而竞争不激烈。能源转型不是百米冲刺,而是一场持续二十年的马拉松,在主流路径的“裂缝”里,往往长出下一个宁德时代。

评论列表