婚恋行业前景怎么样?答案是:仍有增量,但玩法必须升级。婚恋市场还有红利吗?答案是:下沉市场与细分场景正在释放第二波红利。

一、为什么现在还有人愿意付费找对象?

在“社交软件免费”的时代,用户依旧为婚恋服务买单,核心原因有三点:

- 信任溢价:平台实名认证+人工审核,降低“杀猪盘”风险。

- 效率溢价:算法匹配+红娘跟进,节省“无效社交”时间。

- 服务溢价:情感咨询、形象改造、约会策划,一站式解决“不会谈”的痛点。

这三重溢价叠加,让高净值人群与小镇青年同时成为付费主力。

二、婚恋行业的三大增量赛道

1. 下沉市场:县域“晚婚”人群爆发

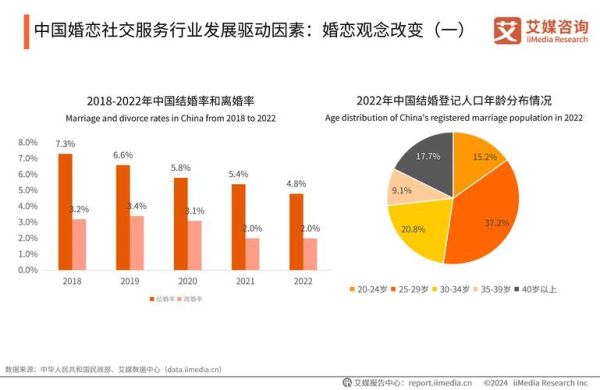

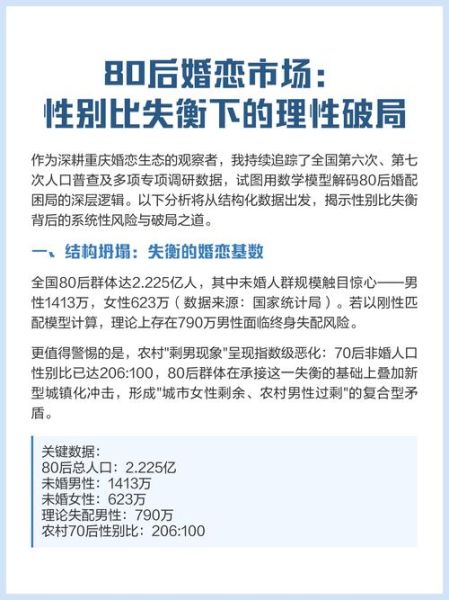

一线城市的结婚年龄已逼近30岁,而三四线城市的平均初婚年龄也在后移。原因:

- 女性受教育年限延长,择偶标准提高。

- 本地优质男青年外流,供需失衡。

平台打法:用“本地红娘+线下门店”模式,把一线城市的标准化服务降维复制到县城,客单价控制在3000-8000元,转化率反而高于一线城市。

2. 离异再婚:被忽视的千亿蓝海

中国离婚率连续17年上升,2023年离异人口超7000万。痛点:

- 传统相亲市场歧视离异身份。

- 子女抚养、财产分割等现实顾虑。

机会点:推出“二婚专属匹配”产品,设置“是否接受对方带孩子”“财产公证意愿”等筛选标签,溢价空间可达普通会员的2-3倍。

3. 中老年相亲:银发经济的情感入口

60后、70后步入退休期,丧偶或离异后情感需求被子女忽视。数据:

- 50岁以上网民规模已达3.2亿,线上支付渗透率达62%。

- 北京、上海等地老年相亲角日均人流量超500人次。

产品形态:简化APP操作,主打“语音介绍+广场舞社群”场景,线下活动以“茶话会+短途旅游”切入,复购率可达40%。

三、技术如何重塑婚恋效率?

AI匹配:从“条件筛选”到“行为预测”

传统婚恋网站依赖年龄、收入、学历等静态标签,而新一代算法引入:

- 聊天语义分析:识别“情绪价值需求”高低。

- 滑动停留时长:判断真实偏好与口头标准的差异。

实测数据显示,引入行为数据后,7天内互加微信的概率提升37%。

VR约会:降低“见光死”成本

通过虚拟形象进行15分钟沉浸式约会,提前暴露双方礼仪、谈吐等细节。某平台试点表明:

- 线下见面取消率下降29%。

- 用户付费意愿提升55%(因VR场景需额外购买“形象定制”服务)。

四、政策与伦理:隐形的游戏规则

数据合规:实名制与“可撤回”权利

2024年《婚恋交友信息服务管理规定》要求:

- 用户有权一键撤回已授权的个人敏感信息。

- 平台需保存聊天记录不少于6个月以备纠纷举证。

合规成本虽增加,但头部平台可借此淘汰小作坊竞争者。

反诈技术:与黑产赛跑

婚恋诈骗呈现“团伙化+剧本化”趋势,平台需部署:

- 声纹识别:同一诈骗分子用不同账号行骗时自动预警。

- 资金异动监测:识别“引导投资”“博彩套利”等关键词。

某头部平台接入反诈系统后,涉案金额下降82%,用户留存率提升19%。

五、未来五年,婚恋公司靠什么赚钱?

会员费:从“年费”到“阶梯式订阅”

参考Netflix模式:

- 基础版:每月99元,可看10个推荐人选。

- 进阶版:每月299元,解锁“离异未育”“海归优先”等高级标签。

- 尊享版:每月999元,含1次线下形象改造+3次红娘撮合。

情感增值:把“脱单”变成“情感全生命周期”

用户结婚并非终点,而是新的起点:

- 婚前:财产协议咨询(客单价5000-20000元)。

- 婚后:夫妻沟通训练营(年费制,复购率35%)。

- 生育后:亲子教育社群(导流至母婴电商)。

某上市公司财报显示,情感增值业务收入占比已从12%升至41%。

六、创业者如何切入?

轻资产模式:MCN+红娘

签约10-20名情感类KOL,通过短视频获取流量,后端由兼职红娘按成交分成。优势:

- 无需自建技术团队。

- 流量成本仅为传统SEM的1/5。

重资产模式:线下体验中心

在核心城市开设“婚恋综合体”,包含:

- 咖啡厅(提供初次见面场景)。

- 形象工作室(合作化妆师、摄影师)。

- 心理咨询室(按小时收费)。

线下场景可提升用户信任度与溢价能力,但需控制单店模型回本周期在18个月内。

婚恋行业没有消失,只是从“信息撮合”升级为“信任+效率+服务”的三维竞争。谁能抓住下沉市场的空白、离异人群的隐痛、银发经济的情感缺口,谁就能在第二波红利中胜出。

评论列表