2016年,中国娱乐产业在资本、政策与观众口味三重力量下,经历了堪称“过山车”的一年。本文用自问自答的方式,拆解那一年最被热议的两大长尾词:“2016娱乐行业趋势”与“明星片酬为何暴涨”,带你回到那个热钱与争议齐飞的年代。

2016娱乐行业趋势:热钱涌入、IP狂潮与政策收紧

资本为何突然集体下注娱乐?

2015年末,A股影视公司平均市盈率高达80倍,远高于传统制造业的15倍。资本嗅到“高溢价”味道后,2016年Q1就有超过1200亿元资金通过各种通道流入影视、综艺、直播三大赛道。万达院线、阿里影业、华谊兄弟纷纷宣布“千亿市值”计划,热钱像洪水一样冲进来。

IP概念为何被炒到“宇宙级”?

那一年,只要手里握有小说、漫画、游戏甚至一首歌,就能在发布会上高喊“超级IP”。《盗墓笔记》《鬼吹灯》《微微一笑很倾城》等改编作品票房、点击率双丰收,让“IP=流量保险”成为行业共识。于是,一个尚未开拍的网剧,仅凭原著贴吧粉丝数就能卖出天价。

政策收紧对行业造成哪些立竿见影的影响?

6月,“限韩令”传闻落地,韩星参与的综艺、剧集被迫重剪或撤档;8月,广电总局重申“限薪”,要求单个演员单集片酬不得超过100万元。政策风向突变,导致多家上市公司股价闪崩,热钱开始寻找下一个出口。

明星片酬为何暴涨:供需失衡、平台博弈与粉丝经济

供需失衡:一线演员只有那几张熟脸

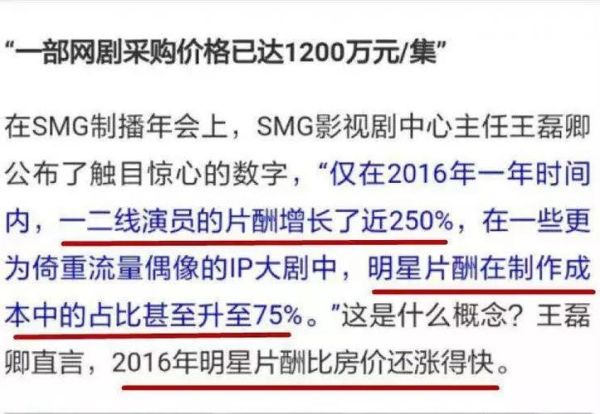

2016年,全国备案电视剧数量突破1200部,而能扛收视的“头部演员”不到50人。平台与制作方为了抢人,只能不断加价。某卫视采购部透露,当时一位S级小生的报价从年初的3000万/部涨到年底的8000万/部,涨幅高达167%。

平台博弈:视频网站“烧钱”抢独家

爱奇艺、腾讯视频、优酷三家在2016年合计亏损超过100亿元,却仍在版权和自制内容上砸钱。为了锁定流量,平台愿意给演员开出“天价片酬+流量分成”的复合合同。一部30集网剧,演员可能先拿5000万固定片酬,再按播放量的千次曝光拿额外分成。

粉丝经济:数据女工与“带货”神话

微博明星势力榜、超级话题、应援集资……2016年,粉丝第一次被量化成可交易的“数据资产”。品牌发现,鹿晗一条微博能让某款口红2小时售罄,于是广告主把预算从传统代言转向“明星同款”。片酬因此不再只是演技对价,而是“带货能力”的估值。

2016娱乐行业留下了哪些后遗症?

后遗症一:中小公司成片倒下

当一线演员片酬吃掉制作成本60%以上,留给剧本打磨、后期特效的预算所剩无几。2016年下半年,全国有300多家影视公司注销,多数死于“开机即亏损”。

后遗症二:内容同质化加剧

为了回本,制作方疯狂复制“IP+流量明星”公式,导致古装玄幻、青春校园、甜宠恋爱三大类型片扎堆上线。观众审美疲劳,豆瓣评分5分以下作品占比从2015年的28%飙升至41%。

后遗症三:政策补丁越打越密

“限薪令”之后,2017年又出现“阴阳合同”查税风暴;2018年“限古令”再升级。行业在“一放就乱、一管就死”的循环里,逐渐学会用“股权换片酬”“投资分红”等曲线方式规避监管。

站在2024回望:2016的疯狂给今天的我们什么启示?

启示一:资本退潮后,内容才是硬通货

2024年,长视频平台开始盈利,靠的不再是天价明星,而是《漫长的季节》《狂飙》这类剧本扎实、演员适配的作品。2016的教训告诉我们:当泡沫破裂,只有内容能穿越周期。

启示二:粉丝经济需要“去泡沫化”

当年“数据女工”刷出的虚假繁荣,如今已让位于“真实消费力”评估。品牌更看重ROI(投入产出比),而非微博转发量。片酬体系也随之调整,流量明星的报价普遍回落30%-50%。

启示三:政策风险需提前对冲

2016的“限韩令”让多家上市公司市值蒸发百亿。今天的制片方学会了“题材多元化+政策合规预审”,不再把鸡蛋放在一个篮子里。

2016年的娱乐行业像一面镜子,照出了资本的贪婪、政策的滞后、观众的盲从,也照出了内容产业的脆弱与坚韧。当热钱退去,留下的不是明星的天价合同,而是一部部被时间筛选后的作品——这才是娱乐业真正的“硬资产”。

评论列表