为什么“婴童用品怎么选”成为搜索热词?

在社交平台里,只要输入“婴童用品怎么选”,就能看到上万条宝妈的真实吐槽:从奶瓶材质到推车避震,每一个决策都像在拆盲盒。背后的原因很简单——信息过载+安全焦虑。品牌方用“黑科技”“医护级”等词轰炸,而国家标准又更新得太快,普通家长根本跟不上节奏。

婴童用品怎么选?三步锁定安全底线

第一步:看“身份证”而非广告词

- CCC认证:推车、安全座椅、电玩具必须带,缺一不可。

- 食品接触级标识:奶瓶、餐具认准“GB 4806”系列标准。

- 溯源码:扫码可查生产批次、质检报告,比客服话术更可信。

第二步:算“隐形账”而非单价

很多妈妈被“9.9包邮”吸引,却忽略了替换成本。举例:便宜的纸尿裤单价低,但漏尿率高,一晚换三次,反而更贵。正确算法是:

单次使用成本=(购买价+可能产生的额外费用)÷使用次数

第三步:做“减法”而非加法

新生儿真正需要的只有五类:

睡眠系统(婴儿床+床垫)

喂养系统(奶瓶+消毒锅)

清洁系统(浴盆+洗衣液)

出行系统(安全座椅+背带)

健康系统(体温计+吸鼻器)

其余“神器”大多是制造需求。

婴童行业未来趋势:三大变量正在改写游戏规则

变量一:出生率下滑,倒逼“质价比”革命

2023年出生人口跌破900万,但客单价却上涨18%。这意味着:

品牌必须从“卖得多”转向“卖得精”。典型案例:某国产奶粉推出“小克重试用装”,降低试错成本,复购率提升40%。

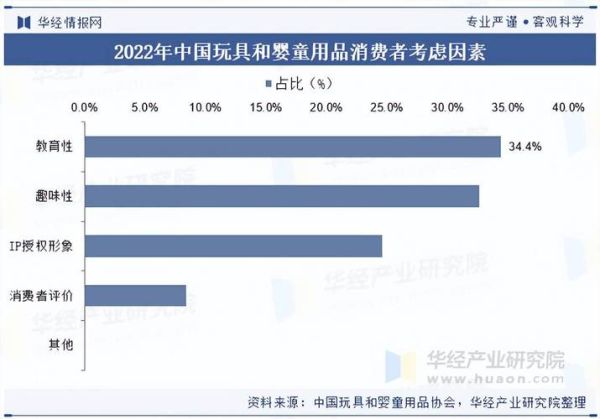

变量二:Z世代父母重新定义“专业”

他们不信权威信KOC,不信广告信实验室。于是:

第三方测评机构成为新渠道。比如“小红花测评”一篇推车拆解笔记,能直接带火一个腰部品牌。

变量三:线下体验店“起死回生”

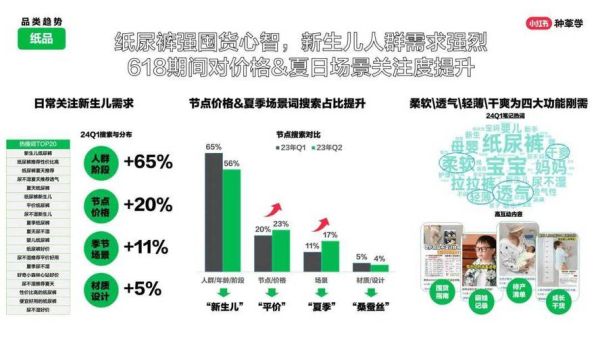

当线上退货率高达35%时,“摸得到”的场景价值被重新评估。孩子王2024年财报显示:其“智慧门店”的纸尿裤试用转化率是电商的3倍,秘诀在于把试用装放在模拟卧室里,让家长真实感受吸水性。

容易被忽视的两个冷知识

冷知识1:A类标准≠绝对安全

纺织品国标A类只检测甲醛、pH值等基础项,但不包括荧光剂、邻苯二甲酸酯。选购浅色衣物+二次水洗,才是双重保险。

冷知识2:二手婴童用品的“时间窗”

安全座椅、婴儿床这类耐用品,二手性价比极高,但安全座椅超过5年(塑料老化)或经历过车祸必须报废,而婴儿床只要无油漆剥落、栏杆间隙<6cm即可继续使用。

给从业者的实战建议

选品:盯住“小品类升级”

当奶粉、纸尿裤已成红海,液体爽身粉、一次性围兜、防惊跳睡袋这类细分需求正在爆发。关键要抓住“解决具体痛点”而非“创造伪需求”。

营销:用“实验室语言”替代“妈妈话术”

与其喊“柔软亲肤”,不如直接写“通过10次SGS皮肤刺激性测试,0级敏感反应”。Z世代父母会为数据买单。

渠道:布局“医院前置仓”

某新锐品牌与月子中心合作,把待产包拆分成“顺产版”“剖腹产版”,直接送进产房。这种场景化截流,获客成本比电商低60%。

最后留给家长的思考题

当你纠结“婴童用品怎么选”时,不妨先问自己:这个产品是解决我的焦虑,还是解决孩子的真实需求?答案往往藏在细节里——比如一个需要组装30分钟的婴儿床,大概率会被闲置;而一把单手能折叠的轻便推车,才会在出门时真正派上用场。

评论列表