2017年建筑业到底发生了什么?

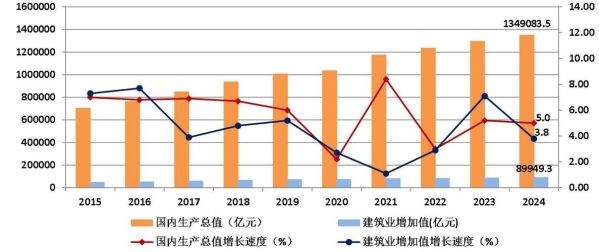

2017年,中国建筑业总产值突破21万亿元,同比增长10.5%,但增速较2016年回落0.6个百分点。“量增价减”成为年度关键词:施工面积继续扩张,而平均造价却出现下滑。这一年,PPP项目集中落地、环保督查风暴、装配式建筑全面提速,共同构成了行业转型的三大推力。

政策驱动:哪些文件改变了游戏规则?

1. 史上最严环保督查

环保部从4月启动为期一年的“2+26”城市大气污染防治强化督查,直接冻结了华北大量工地。混凝土搅拌站关停、土方作业暂停,导致部分项目工期拉长15%—30%,间接推高了融资成本。

2. 装配式建筑强制比例

国务院办公厅《关于促进建筑业持续健康发展的意见》提出:到2020年,装配式建筑占新建建筑面积比例要达到30%。2017年,北京、上海、深圳率先把比例锁定在30%—50%,预制构件价格应声上涨20%。

3. PPP清库风暴

财政部92号文要求清理已入库PPP项目,退库率一度高达16%。市政道路、片区开发类项目成为重灾区,央企被迫从“拿项目”转向“做运营”。

市场冷热:哪些细分领域在逆势爆发?

1. 轨道交通

发改委全年批复城市轨道交通投资近4000亿元,同比增长25%。盾构机租赁价格从每月350万元涨到420万元,仍一机难求。

2. 特色小镇

住建部公布第二批276个特色小镇名单,带动文旅、体育、康养类施工总承包订单增长40%。但“房地产化”倾向明显,部分小镇住宅占比超过60%。

3. 存量改造

北上广深旧改项目集中释放,仅上海就启动二级旧里以下房屋改造120万平方米。幕墙翻新、结构加固单价普遍高于新建工程15%—20%。

企业生存:民营建企如何突围?

2017年,民营建筑企业新签合同额占比首次跌破50%,融资难、用工贵、原材料涨价三座大山压顶。“联合投标+股权合作”成为主流自救模式:

- 与国企成立SPV:民企出施工资质,国企出资金,按7:3分成;

- 切入专业分包:防水、保温、智能化等细分领域净利润率仍可达8%—12%;

- 布局海外EPC:东南亚水泥厂、非洲保障房项目毛利率普遍高出国内3—5个百分点。

技术迭代:BIM+装配式为何迟迟不盈利?

2017年,住建部《建筑信息模型应用统一标准》正式实施,但真正用BIM做全生命周期管理的项目不足5%。三大痛点待解:

- 设计—施工模型割裂:设计院交付的LOD300模型,到施工单位需要重建60%以上;

- 预制构件编码不统一:同一项目墙板编号出现A01、Q01、WB01三种体系,现场吊装错误率居高不下;

- 软件授权费高昂:一套BIM全专业年费超过20万元,中小民企望而却步。

2018年建筑业会好吗?

答案是:结构性机会仍在,但门槛更高。三大预判值得关注:

- PPP进入“运营为王”阶段:能否拿到可行性缺口补助(VGF)成为项目成败关键;

- 装配式建筑成本拐点将至:当预制率达到40%时,综合造价有望与现浇持平;

- 农民工“月薪制”全面落地:劳务成本再涨10%,倒逼企业加速“机器换人”。

给从业者的三点建议

1. 深耕区域:与其全国撒网,不如绑定一个财政实力强的地级市做长期供应商;

2. 练内功:把企业定额数据库做细到“每立方米混凝土含钢量”,才能在EPC投标中精准杀价;

3. 卡位新赛道:提前布局光伏建筑一体化(BIPV),2020年后新建公共建筑强制安装比例可能达到20%。

评论列表