装修预算怎么控制?先把钱花在刀刃上

很多业主第一次装修,最怕的就是“预算超支”。其实,只要掌握三个核心方法,就能把每一分钱都花在看得见的地方。

1. 先定需求,再谈风格

在打开任何装修APP之前,先问自己:我真正需要的是什么?

- 常住人口数量决定卫生间数量

- 工作习惯决定是否需要独立书房

- 烹饪频率决定开放式厨房的取舍

把需求列成清单,再去找风格案例,能避免“看着好看就加钱”的冲动消费。

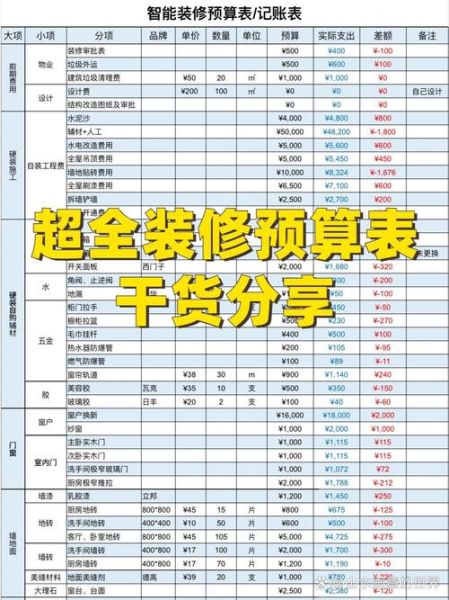

2. 预算分配的黄金比例

业内公认的硬装:软装:家电比例是5:3:2,但不同家庭可以微调:

- 有娃家庭:把软装预算挪10%到环保板材

- 老房翻新:预留15%做隐蔽工程

- 出租房:家电可降级,硬装不能省

一个小技巧:把总预算砍掉10%作为“应急金”,遇到管道老化或墙体裂缝时不至于手忙脚乱。

3. 报价单里的隐形陷阱

为什么同样的户型,有的公司报价8万,有的却要12万?问题往往藏在细节里:

- 重复计价:墙面铲除和界面剂分开收费

- 模糊单位:防水涂料按“桶”算还是按“㎡”算?

- 工艺漏项:瓷砖拼花是否包含额外人工?

拿到报价单后,用荧光笔标出所有“按实际结算”的项目,要求设计师给出预估上限。

装修公司怎么选?避开这5个坑

选公司比选材料更难,因为“坑”不会写在合同里。用下面这套流程,至少能过滤掉80%不靠谱的团队。

1. 看工地,别看样板间

样板间是“化妆后的脸”,工地才是“素颜状态”。重点观察:

- 水电开槽是否横平竖直

- 瓷砖空鼓率(用硬币轻敲听声音)

- 乳胶漆墙面有无流坠、透底

如果公司拒绝带你去正在施工的工地,直接pass。

2. 设计师的“灵魂三问”

见面时别急着聊风格,先抛出问题:

- “我家承重墙在哪?”(考专业)

- “这个方案怎么解决西晒问题?”(考经验)

- “如果预算超支,你会先砍哪个项目?”(考人品)

真正负责的设计师,会主动问你“阳台要不要封”“洗碗机预留位置”这类生活细节。

3. 合同里的“生死条款”

以下条款必须白纸黑字写清楚:

- 延期赔偿:按自然日还是工作日计算?

- 环保检测:不合格能否要求重装?

- 增项上限:超出部分由谁承担?

一个真实案例:某业主合同里没写“延期赔偿”,结果工期拖了3个月,公司只送了两次保洁了事。

4. 付款节奏决定主动权

行业常见的“3331”模式(开工30%、水电30%、木工30%、竣工10%)其实对业主不利。更安全的做法是:

- 开工:20%

- 水电验收:30%

- 泥木验收:30%

- 竣工+环保检测:20%

记住:钱在谁手里,谁就有话语权。

5. 售后服务的“隐藏福利”

问清楚这些细节,能省下未来不少麻烦:

- 隐蔽工程保修期能否延长到10年?

- 墙面开裂是否在2小时内响应?

- 能否提供第三方监理的验收报告?

有些公司会赠送“每年一次免费检修”,看似鸡肋,其实能提前发现瓷砖空鼓、地漏堵塞等问题。

装修过来人的3个血泪建议

最后,用三个真实故事告诉你,哪些钱可以省,哪些钱不能省。

1. 为了省吊顶钱,结果买了3000元遮丑帘

朋友坚持不做吊顶,入住后发现中央空调管道、新风管道全部裸露,最后花了3000元定制装饰帘。其实局部吊顶只需2000元,还多了隐藏灯带。

2. 橱柜用了劣质五金,第三年全部更换

铰链、滑轨这类五金件,**直接决定橱柜寿命**。便宜的五金用两年就生锈,换一套反而比当初直接选百隆、海蒂诗更贵。

3. 没做墙固,乳胶漆大面积脱落

开发商的腻子层质量参差不齐,为了省几百元墙固钱,结果入住半年墙面起皮。返工不仅要多花2000元,还要重新搬家保护家具。

装修没有完美答案,但提前避开这些坑,至少能让你的家少留遗憾。

评论列表