一、房地产开发流程是什么?从立项到交付的七步拆解

很多购房者在售楼处只看到沙盘和样板间,却对房子“出生”过程一无所知。房地产开发流程是什么?可以拆成七步:

- 第一步:可行性研究——测算地块经济指标、市场容量、回款周期;

- 第二步:拿地——招拍挂、收并购、城市更新三种路径;

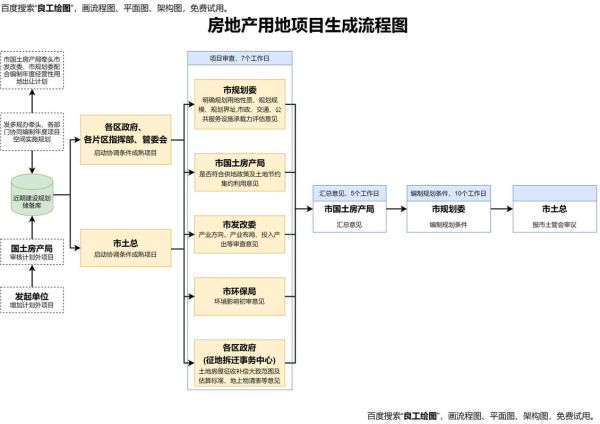

- 第三步:报批报建——用地规划、工程规划、施工许可三证齐发;

- 第四步:融资——开发贷、信托、供应链ABS多渠道组合;

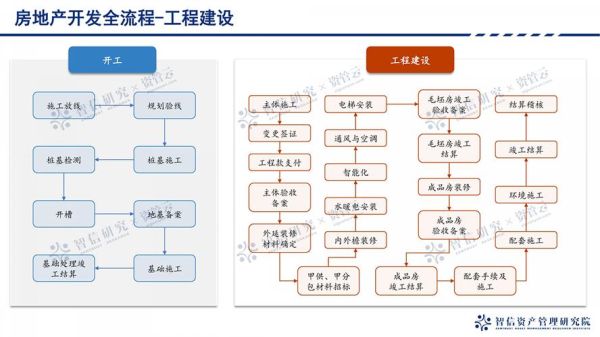

- 第五步:施工——总包招标、节点管控、质量飞检;

- 第六步:预售——拿到预售证后开盘,现金流开始回正;

- 第七步:竣工交付——综合验收、物业移交、产权办理。

二、开发商如何拿地?三种主流模式优劣对比

开发商如何拿地?当下市场环境下,**“高周转”已成过去式**,拿地逻辑更趋谨慎。三种主流模式各有命门:

1. 招拍挂:公开市场的“明牌”竞争

优点:产权清晰、流程透明、可快速开工。

缺点:溢价率高、配建多、利润被压缩。

**适合企业**:现金流稳健、融资成本低的央企、国企。

2. 收并购:谈判桌上的“暗战”

优点:可低价获取存量土地,避开招拍挂溢价。

风险:隐性债务、股权纠纷、规划调整。

**风控要点**:

- 做尽调:查土地证、规划条件、抵押查封;

- 签对赌:原股东承诺净利润、负债上限;

- 留尾款:交割后一年内分期支付。

3. 城市更新:旧改红利与拆迁难题并存

优势:地价低、容积率高、政府补贴。

难点:拆迁周期长、回迁比例高、政策窗口变动。

**破局关键**:

- 提前锁定95%以上业主签约率;

- 引入国企做“背书”,降低政府顾虑;

- 设置“熔断条款”,一旦拆迁成本超预算可退出。

三、拿地前必须算清的“三本账”

开发商如何拿地,本质是算账能力。**算不清账,地王也会变“地坑”**。

1. 经济账:静态与动态利润率

静态利润率=(销售均价-土地成本-建安成本-三费)/销售均价;

动态利润率需叠加资金成本、去化周期、价格年增长。当下多数城市**动态IRR低于12%即放弃**。

2. 政策账:限价、限售、配建红线

举例:某二线城市要求“住宅限价万/㎡,且需配建10%保障房”。**实际可售楼面价=名义楼面价×1.15**,直接拉低利润3-5个点。

3. 现金流账:回正周期与安全垫

高周转时代要求“拿地后6个月开盘、12个月现金流回正”。如今预售条件趋严,**回正周期普遍拉长至18-24个月**,需预留至少20%资金安全垫。

四、2024年拿地新趋势:从“规模论”到“利润论”

过去“不拿地就出局”,现在“拿错地更危险”。三大趋势值得注意:

- 聚焦核心一二线:三四线库存高企,房企回归“长三角+珠三角+京津冀”三大都市圈。

- 联合拿地成常态:中小房企与央企组成联合体,降低资金压力、分摊风险。

- 产业勾地兴起:以商业、文旅、康养等产业资源换取住宅低价地,**但需警惕政府“反勾地”审查**。

五、常见疑问快问快答

Q:小开发商没资金,如何参与拿地?

A:三种轻资产模式:

- **代建代售**:品牌房企输出管理,小业主出地,利润分成;

- **股权合作**:以土地入股,引入资金方控股;

- **基金配资**:通过地产基金撬动杠杆,但需让渡部分收益。

Q:如何判断一块地是否值得拿?

A:看三个指标:

- **去化速度**:周边竞品月均去化≥50套,说明需求健康;

- **地价房价比**:控制在40%以内,高于50%则风险陡增;

- **政策窗口**:限购、限贷是否边际放松,直接影响预期。

Q:拿地后规划调整不了怎么办?

A:提前与政府签订《投资协议》,明确容积率、限高等关键指标;若遇政策变动,**可启动“行政补偿”条款**,申请土地款返还或置换地块。

六、写在最后:拿地逻辑回归常识

房地产开发流程是什么?本质是“低买高卖”的商业游戏。开发商如何拿地?答案从来不是“砸钱”,而是**算清账、算准人、算对势**。当行业从“高周转”转向“高质量”,谁能把每一块地的账算到小数点后两位,谁就能穿越周期。

评论列表