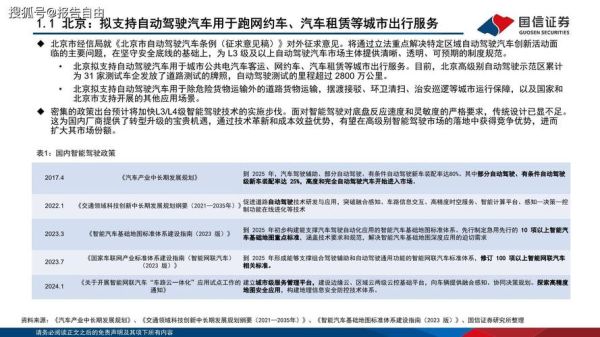

智能驾驶技术如何落地?核心路径拆解

要让一套算法真正跑在真实道路上,必须经历“场景定义—数据闭环—法规准入—商业验证”四步。每一步都决定技术能否走出实验室。

场景定义:从“全场景”到“小切口”

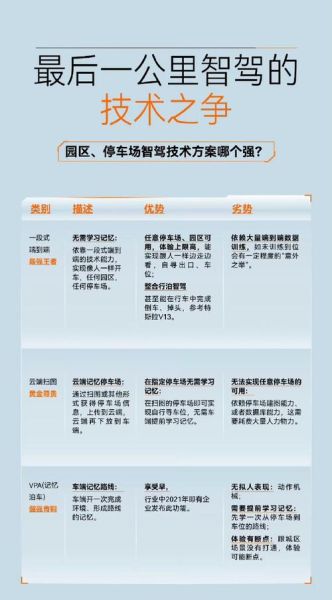

过去五年,行业高喊“L4全场景”,结果烧掉数百亿仍难量产。现在头部企业转向高速NOA、园区接驳、干线物流三大细分场景。 - **高速NOA**:高精地图+视觉融合,法规阻力最小,2023年渗透率已突破12%。 - **园区接驳**:车速≤40km/h,路线固定,可用低成本激光雷达。 - **干线物流**:卡车司机缺口300万,TCU(总拥有成本)比人力低28%。

自动驾驶商业化难点?资金、法规、用户信任三座大山

资金:从Demo到万辆级交付需要多少钱?

一辆L4测试车年均成本120万—150万元,其中传感器占60%。若按1万辆车队规模测算,仅硬件投入就需80亿—100亿元。更隐性的成本是高精地图更新:每公里年费约3000元,全国高速里程17万公里,年维护费超5亿元。

法规:责任主体如何划分?

目前深圳、上海已出台地方条例,明确“驾驶人+运营方”双责任: - 若系统提示接管而驾驶员未响应,驾驶员担主责; - 若系统未预警且传感器失效,运营方担主责。 **关键争议点**在于“系统失效”的界定标准,目前缺乏第三方检测机构。

用户信任:为什么愿意尝鲜的人不到5%?

调研显示,用户最担心三件事: 1. **黑箱决策**:系统突然急刹却给不出解释; 2. **数据泄露**:车内摄像头是否上传云端; 3. **售后无门**:事故后车企与供应商互相甩锅。 解决路径是“可解释算法+本地化数据存储+一站式保险”。

数据闭环:如何低成本获取长尾场景?

影子模式:用量产车“白嫖”数据

特斯拉通过影子模式已积累480亿公里真实路测数据,成本仅为传统车队的1/20。其逻辑是: - 传感器持续采集环境数据; - 算法在后台“模拟决策”,与驾驶员实际操作比对; - 出现差异时上传片段,触发云端训练。 **国内车企的差距**在于车端算力不足,只能上传10%关键片段,导致长尾场景覆盖率低。

合成数据:雨天、雪天、施工路段怎么补?

Waymo用NeRF+生成对抗网络合成极端天气数据,使雨天识别准确率从73%提升到91%。但合成数据存在“域差距”:虚拟路面反光度与真实沥青差异达15%,需用领域自适应算法二次校准。

盈利模式:除了卖车,还能怎么赚钱?

Robotaxi:每公里成本已接近网约车

百度Apollo第五代车型单车成本48万元,按5年折旧、每天接单20单计算,每公里成本1.8元;北京网约车司机含油费成本约2.1元/公里。**盈亏平衡点**是日均接单量≥18单,目前试点区域仅达到12单。

运力订阅:把自动驾驶当“云服务”卖

AutoX向物流园区提供“运力订阅”:客户按月支付3.5万元/车,包含车辆、保险、运维。相比自购车辆(首年成本50万元),资金压力下降90%。**关键指标**是车辆利用率,需≥70%才能盈利。

未来三年:谁能活下来?

行业将经历“技术淘汰—资本出清—政策收拢”三个阶段: - **2024年**:L4公司数量从50家缩减至15家,标准是能否拿到地方路测牌照+前装量产订单; - **2025年**:头部企业启动IPO,但估值逻辑从PS(市销率)转向单车运营利润; - **2026年**:国家层面出台《自动驾驶责任险强制条例》,没有保险资质的企业直接出局。

最终胜出的玩家需同时满足:低成本传感器方案+可验证的ODD(设计运行域)+地方政策深度绑定。

评论列表