康复训练多久见效?先问自己三个关键问题

“我已经练了两周,为什么还抬不起胳膊?”这是康复科最常听到的疑问。其实,**见效时间取决于损伤类型、训练强度与个体差异**,而非日历上的天数。

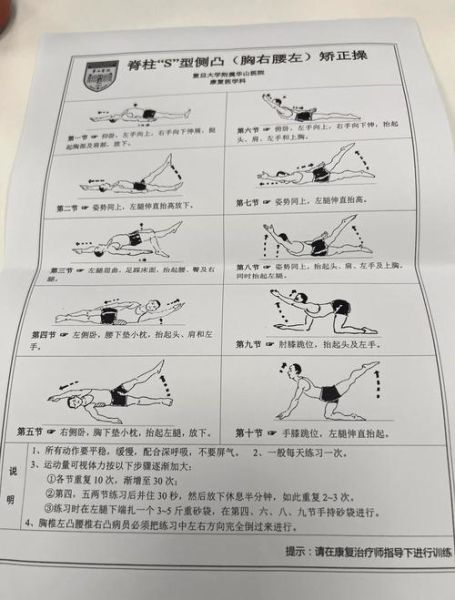

(图片来源网络,侵删)

- 急性期损伤(如骨折术后):通常4-6周可恢复基础关节活动度,但力量与耐力需3-6个月。

- 慢性疼痛(如腰椎间盘突出):疼痛缓解约需2-4周,功能重建则6-12周。

- 神经损伤(如脑卒中):黄金期3-6个月,但持续训练2年以上仍可提升生活自理能力。

为什么有人见效快,有人却原地踏步?

自查以下三点:

- 训练是否精准:盲目抬腿≠激活股四头肌,**肌电生物反馈仪**可让训练效率提升40%。

- 每日剂量是否达标:肩袖损伤患者每日需完成120-150次特定角度外旋,分散在3-4个时段。

- 是否合并代偿:腰痛患者若用臀部代偿发力,**核心肌群永远得不到强化**。

康复医院怎么选?避开这5个隐形陷阱

陷阱1:只看“三甲”光环,忽略康复资质

**全国仅12%的三甲医院设立独立康复医学科**。查询《医疗机构执业许可证》诊疗科目中是否含“康复医学”,比看医院等级更可靠。

陷阱2:被“进口设备”忽悠,无人评估方案

一台反重力跑台价值200万,但若治疗师不会根据步态分析数据调整参数,等于高价跑步机。现场观察:**治疗师是否使用量角器、握力计做基线评估**。

陷阱3:忽略多学科团队配置

优质康复团队至少包含:

- 康复医师:制定药物与注射方案

- 物理治疗师:设计运动处方

- 作业治疗师:训练日常生活动作

- 言语治疗师:针对吞咽与认知障碍

若医院官网仅展示“按摩师”或“针灸师”,需谨慎。

(图片来源网络,侵删)

陷阱4:住院时间模糊,费用不透明

问清三个数字:

- 日均治疗时长:国家标准≥60分钟/日,部分医院压缩至20分钟。

- 自费项目比例:如PRP注射、足托定制是否可医保报销。

- 出院标准:是达到FIM量表75分,还是“家属要求”即可出院。

陷阱5:距离优先,牺牲连续性

脑外伤患者每周需5次高压氧+6次运动治疗**,若选择离家远但水平高的医院,**3个月总费用反而比就近低水平医院少28%**(数据来源:2023《中国康复医疗白皮书》)。

实战案例:90天从卧床到独立行走的决策路径

患者背景

58岁男性,脑干出血术后左侧偏瘫,肌力0级。

医院筛选过程

- 初筛:通过国家康复医学质控中心官网查询,锁定本省3家质控上榜医院。

- 实地考察:A医院无经颅磁刺激设备;B医院治疗师与患者比例1:8;C医院1:3且提供家属培训课程。

- 费用测算:C医院日均医保报销后自费280元,含机器人步态训练。

训练方案与时间节点

- 第1-2周:床旁神经肌肉电刺激,每日2次,预防萎缩。

- 第3-4周:电动起立床训练,从30°倾斜开始,每周递增15°。

- 第5-8周:机器人减重步态系统,**步速从0.2m/s提升至0.5m/s**。

- 第9-12周:作业治疗训练穿脱衣服,**完成时间从8分钟缩短至90秒**。

第90天,患者可独立步行200米,**Brunnstrom分期从Ⅱ期进步到Ⅳ期**。

家庭康复如何延续医院效果?

三件必备工具

- 握力计:每日记录患侧握力,**低于健侧30%时回院复查**。

- 角度尺:测量肘关节伸展角度,**每周增加不足5°需调整计划**。

- 步态APP:如GaitAnalyzer,自动计算步长不对称比,**超过10%提示代偿风险**。

三个危险信号立即就医

- 训练后疼痛>2小时不缓解

- 关节肿胀较晨间增加1cm以上

- 肌力倒退1级以上(如从4级降至3级)

未来趋势:远程康复能否替代医院?

2024年起,北京、上海试点“康复处方流转”,患者在家佩戴惯性传感器,治疗师通过5G网络实时调整动作**。但**脊髓损伤等复杂病例仍需线下干预**,混合模式将成为主流。

(图片来源网络,侵删)

评论列表