做一次基因检测到底要花多少钱?

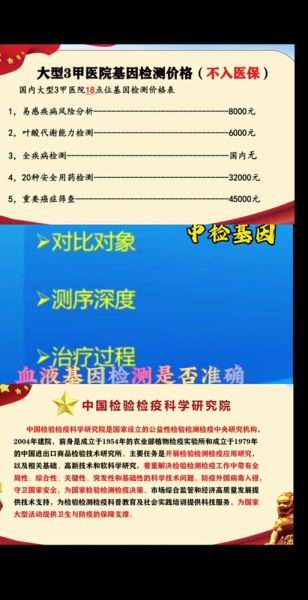

价格区间跨度极大,从几百到上万元不等,核心差异来自检测范围、技术平台、报告深度三大维度。

(图片来源网络,侵删)

- 消费级套餐:祖源、运动、肤质等单项,500–1500元即可拿到结果。

- 疾病风险套餐:覆盖几十至上百种遗传病,3000–6000元常见。

- 全外显子/全基因组:一次测序全部编码区或全基因组,8000–20000元。

为什么同一项目不同机构报价差一倍?

关键在于测序深度、质控标准、数据解读团队。

- 测序深度:30×与100×的覆盖度,直接影响罕见突变检出率。

- 质控标准:CAP/CLIA双认证实验室成本更高,但数据可靠性同步提升。

- 解读团队:遗传咨询师、临床医生联合审校,人力成本摊入售价。

基因检测准确吗?会不会出现假阳性?

准确度要看技术类型与变异类别。

| 技术路线 | SNP准确率 | Indel准确率 | 结构变异 |

|---|---|---|---|

| 芯片筛查 | >99% | 低 | 无法检出 |

| 高通量测序 | >99.9% | >98% | 中等 |

| 三代长读长 | >99.5% | >99% | 高 |

假阳性多出现在意义未明变异(VUS),这类结果需要家系验证或功能实验才能确认。

如何自己判断报告可信度?

拿到报告后,先核对检测方法、变异命名、参考文献。

- 检测方法:是否写明“全外显子测序,平均深度≥50×”。

- 变异命名:采用HGVS标准,如“c.1234A>G”。

- 参考文献:是否列出PMID号,且为近五年权威期刊。

若报告中出现“可能致病”却缺乏功能研究支持,应视为待验证结果。

(图片来源网络,侵删)

医保能报销吗?哪些场景可以?

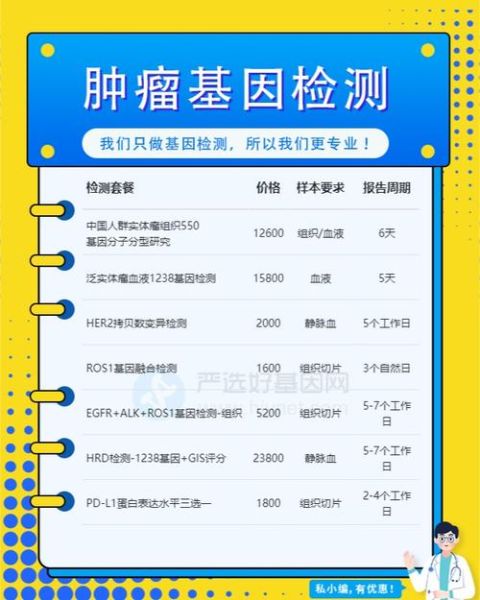

目前仅肿瘤靶向用药、产前诊断、罕见病确诊三类可部分报销。

- 肿瘤:EGFR、ALK、BRCA等基因,三级医院可报50%–70%。

- 产前:无创产前筛查(NIPT)多地纳入生育保险。

- 罕见病:脊髓性肌萎缩症(SMA)基因确诊,门诊特病可报。

消费级套餐、健康风险评估暂不在医保目录。

样本类型会影响准确性吗?

会。外周血>唾液>口腔拭子>指尖血。

- 外周血:DNA完整度高,白细胞数量充足。

- 唾液:易受饮食、细菌污染,需2小时内保存。

- 口腔拭子:细胞量少,儿童或老人易出现“提取失败”。

若选择邮寄采样,务必使用含保存液的专用试管,常温72小时内寄达实验室。

检测后数据安全如何保障?

正规机构会采用去标识化、区块链存证、国密算法加密三重防护。

(图片来源网络,侵删)

- 去标识化:姓名、身份证与基因数据分离存储。

- 区块链:每一次数据调用均留痕,防止内部泄露。

- 国密算法:SM4加密传输,符合《人类遗传资源管理条例》。

签署合同时,重点查看数据用途条款,禁止用于商业保险或营销。

多久能拿到结果?加急靠谱吗?

常规周期:

- 芯片筛查:3–5个工作日。

- 全外显子:15–20个工作日。

- 全基因组:25–30个工作日。

加急服务通常缩短30%时间,但需额外支付20%–50%费用。加急并非重新插队,而是启动夜班测序+并行分析流程,技术本身不受影响。

如何挑选靠谱机构?一张清单搞定

核对以下八项,踩坑概率直降90%。

- 是否具备医疗机构执业许可证。

- 实验室是否通过CAP或ISO15189认证。

- 报告是否由遗传咨询师+临床医生双签字。

- 是否提供原始数据下载(FASTQ/BAM/VCF)。

- 客服能否清晰解释VUS后续方案。

- 官网是否公示样本量与阳性率。

- 合同是否写明数据销毁期限。

- 是否支持二次解读,随研究进展更新报告。

未来价格会继续下降吗?

会,但降幅趋缓。测序成本已接近物理极限,下降空间来自自动化建库、AI解读、国产试剂。

- 自动化建库:减少人工操作,单样本成本再降10%–15%。

- AI解读:自然语言处理替代30%人工文献检索。

- 国产试剂:打破进口垄断,试剂盒价格腰斩。

预计到2027年,全外显子有望降至3000元以内,但深度解读与遗传咨询费用仍将维持。

评论列表