一、行业现状:污染面积与治理缺口到底有多大?

官方第二次全国土壤污染状况调查显示,**全国受污染耕地约1.5亿亩**,工业场地超标点位亦达16.1%。与之对应的是,**“十三五”期间累计修复面积不足200万亩**,治理率仅1.3%。巨大的缺口意味着:

- 每年新增市场空间**超过600亿元**;

- 长三角、珠三角、京津冀三大区域**贡献了60%以上的订单**;

- 重金属污染(镉、砷、铅)与有机污染(VOCs、PAHs)**各占半壁江山**。

二、政策驱动:法规如何一步步收紧?

自问:为何2016年之后项目突然井喷?

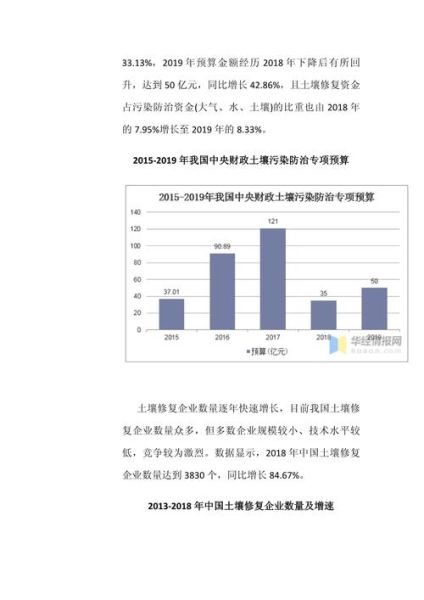

自答:2016年《土壤污染防治行动计划》(“土十条”)发布,**首次明确“谁污染、谁治理”**;2019年《土壤污染防治法》落地,**罚款额度上不封顶**;2021年《建设用地土壤污染风险管控标准》更新,**筛选值平均加严30%**。政策组合拳让**“先修复、再流转”**成为土地交易的前置条件。

三、技术路线:主流工艺优劣大PK

1. 热脱附(Thermal Desorption)

适用场景:**高浓度有机污染场地**

优点:去除率可达99%,**二次污染小**

缺点:能耗高,**吨处理成本800–1200元**

2. 固化/稳定化(S/S)

适用场景:**重金属污染土壤**

优点:施工周期短,**30天可完成10万方**

缺点:仅改变形态,**长期稳定性待验证**

3. 生物修复(Bioremediation)

适用场景:**低浓度大面积农田**

优点:成本最低,**每亩仅需2000–4000元**

缺点:周期长,**需2–3个种植季**

4. 土壤淋洗(Soil Washing)

适用场景:**砂质土中重金属或石油烃**

优点:减量化率**高达80%**

缺点:产生高盐废水,**需配套水处理设施**

四、商业模式:EPC还是PPP更赚钱?

自问:中小公司如何切入?

自答:目前主流为**EPC总承包**(占比65%),但资金压力集中在业主;**PPP模式**(占比20%)适合连片矿区,**回报周期8–10年**;新兴“修复+开发”捆绑出让(ROD)在一线城市试点,**溢价率可达50%**。中小团队可聚焦**“技术分包+药剂供应”**,轻资产突围。

五、产业链拆解:谁在吃肉谁在喝汤?

上游设备:热脱附回转窑、淋洗筛分设备**国产化率已超70%**,替代进口节省成本30%。

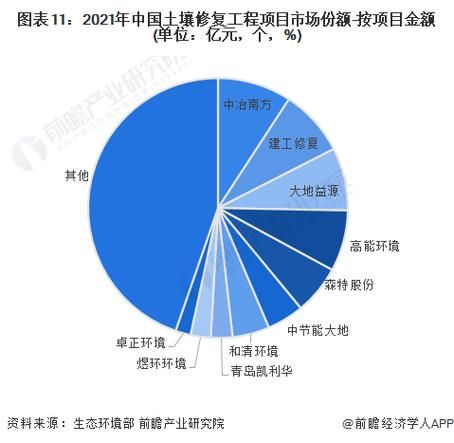

中游修复:建工修复、高能环境、博世科三家**市占率合计不足15%**,区域壁垒明显。

下游监测:实朴检测、谱尼测试**手握CMA资质**,毛利率高达45%。

六、未来趋势:三大变量决定天花板

1. **耕地安全利用指标**:2025年受污染耕地利用率需达95%,**将释放千亿级农田修复需求**。

2. **“双碳”目标**:热脱附等高能耗技术面临碳排放考核,**生物修复+可再生能源耦合**成为新方向。

3. **数字化监管**:生态环境部正在推进“土壤环境大数据平台”,**在线监测设备渗透率有望从5%提升至30%**。

七、投资提示:避开这些坑

- **低价中标陷阱**:部分项目中标价低于成本20%,后期通过变更签证补利润,**回款周期拉长至2年以上**。

- **技术适用性误判**:华东某项目曾将固化技术用于汞污染土壤,**三年后汞重新活化**,导致二次治理。

- **地方保护主义**:中西部省份存在“备案名录”,**外地企业需先设合资公司**。

八、用户最关心的五个细节问答

Q:修复后的土壤能种蔬菜吗?

A:需达到《食用农产品产地环境质量评价标准》II类限值,**镉含量≤0.3 mg/kg**。

Q:居民小区原址是化工厂,如何查询污染信息?

A:登录“全国污染地块土壤环境管理系统”,输入地块名称即可查看**风险评估报告全文**。

Q:农田修复会影响当年收成吗?

A:采用植物修复时,**第一季作物需替换为低累积品种**,产量下降约10%,政府补贴每亩500元。

Q:修复过程会产生异味吗?

A:热脱附工艺若配套**二燃室+活性炭吸附**,厂界VOCs浓度可控制在0.5 mg/m³以下。

Q:个人能否参与土壤修复投资?

A:可关注**绿色基础设施REITs**,如富国首创水务REIT已试点将污染地块治理收益打包上市。

评论列表