2016年中国内地电影市场票房止步457亿元,同比增幅仅3.7%,远低于2015年的48.7%。与此同时,国产片票房占比约58%,虽仍过半,却暴露出单片竞争力下降、观众审美疲劳等多重隐忧。本文用数据拆解“为何下滑”与“国产片占比”背后的真相。

一、票房增速骤降:三大外部冲击

1. 票补退潮

2015年各大平台疯狂补贴票价,9.9元、19.9元票随处可见;2016年补贴额度锐减,平均票价回升至34元,直接抑制了低频观众入场。

2. 内容供给“大小年”交替

2015年有《捉妖记》《速度与激情7》现象级爆款;2016年进口片仅《疯狂动物城》《魔兽》表现亮眼,缺乏超级头部,导致大盘缺少增量。

3. 资本泡沫挤出

影视公司并购监管趋严,跨界资本退烧,热钱不再盲目涌入,宣发预算缩水,市场回归理性。

二、国产片票房占比58%:数字背后的冷思考

疑问:58%看似风光,实则危机四伏?

答:总量占比过半,但单片均值下滑,TOP10中仅《美人鱼》《西游记之孙悟空三打白骨精》两部国产片破10亿,而进口片却有4部。

1. 单片竞争力:10亿俱乐部成员对比

- 国产片:2部,累计票房33.8亿元

- 进口片:4部,累计票房52.4亿元

2. 口碑与票房倒挂

2016年国产片豆瓣均值5.4分,进口片7.2分;**高口碑低票房**成为常态,《百鸟朝凤》排片不足1%,最终靠“下跪营销”才破亿。

三、观众行为变化:谁在离开影院?

核心人群:18-24岁大学生

猫眼数据显示,该群体观影频次由2015年的年均5.2次降至3.8次,原因有三:

- 内容同质化:古装玄幻扎堆,审美疲劳

- 替代品丰富:直播、短视频抢占碎片时间

- 票价敏感:补贴减少后,性价比降低

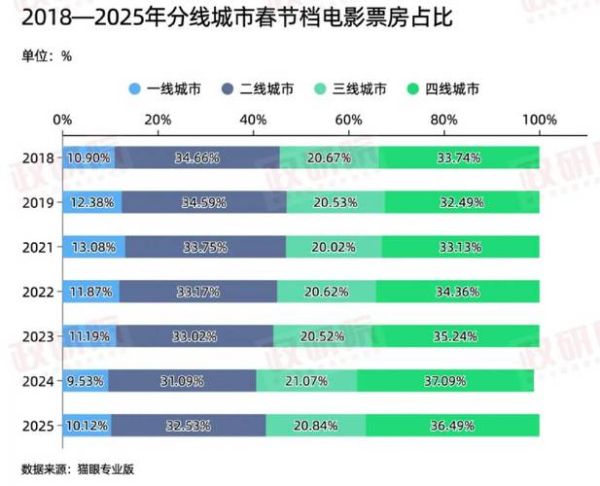

新增人群:三四线城市“小镇青年”

虽然人次占比提升至42%,但平均票价仅28元,**贡献票房有限**,无法抵消一二线观众的流失。

四、产业端连锁反应:上游制片与下游院线双双承压

1. 制片端:开机项目锐减

国家电影局备案公示显示,2016年故事片备案数量同比下降18%,**中小成本项目**首当其冲,融资难、回款慢成为普遍现象。

2. 院线端:单银幕产出下滑

全年新增银幕9552块,增速仍达25%,但单银幕票房由2015年的139万元跌至107万元,**投资回报周期拉长**,部分二三线影院出现亏损。

五、自救路径:2016年留下的启示

1. 内容升级:从“流量”到“质量”

《湄公河行动》以8.0分豆瓣口碑逆袭国庆档,证明**类型突破+现实题材**才是国产片出路。

2. 分线发行:差异化排片

艺术片联盟试点让《路边野餐》等小众片获得长线放映,避免被大片挤压。

3. 技术赋能:提升观影体验

IMAX、中国巨幕、杜比影院票房占比提升至18%,**高溢价格式**成为影院增收利器。

六、2017展望:拐点还是新起点?

2016年的“冷静期”让行业意识到:单纯依赖票补和明星光环的时代结束,**深耕内容、精细化运营**才是长久之计。随着《战狼2》在2017暑期档引爆,国产片用56.8亿元单片纪录给出了答案——观众从未离开,只是对烂片说“不”。

评论列表