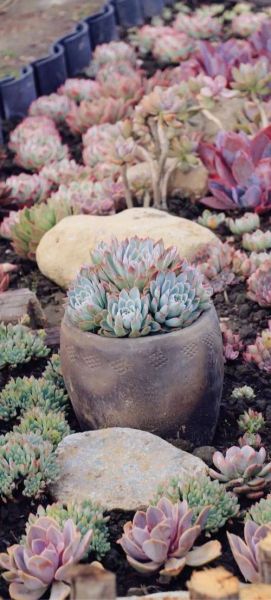

多肉植物市场现状:从“小众”到“现象级”

十年前,多肉植物还只是花市角落里的小众品类;如今,它已占据各大电商平台绿植销量榜前三。为什么多肉能在短时间内完成“逆袭”?

核心原因有三:

1. 视觉冲击:色彩、形态多样,极易在社交媒体传播;

2. 低门槛:耐旱、占地小,城市白领、学生党都能轻松养护;

3. 情感价值:被赋予“治愈”“减压”标签,成为年轻人情绪消费的载体。

多肉植物赚钱吗?三大盈利模式拆解

1. 零售端:差价与复购的双重红利

普通白牡丹批发价2元,直播端可卖到9.9元;高端“冰灯玉露”单株破百仍供不应求。

复购场景:花盆、颗粒土、补光灯等配套产品毛利率高达60%,形成持续现金流。

2. 批发端:规模效应下的隐形冠军

云南昆明斗南花卉市场,单个大棚年出货量可达200万株,净利润率稳定在25%-30%。

关键资源:掌握母本、控温控光技术、物流冷链,就能筑起护城河。

3. 内容变现:从卖植物到卖“生活方式”

抖音多肉博主“@多肉小野”通过短视频带货+付费社群,单月GMV超50万。

变现路径:教程付费(19.9元课程)→ 高端定制盆景(客单价800+)→ 线下体验课(每人次收费299元)。

未来五年,哪些细分赛道值得押注?

① 功能性多肉:从观赏到“食用+药用”

芦荟、仙人掌已被开发成饮料、面膜;新兴品种“库拉索芦荟”提取液每吨售价超8万元。

政策风口:国家卫健委将“芦荟凝胶”纳入药食同源目录,2025年市场规模预计突破120亿。

② 智能养护硬件:懒人经济的下一个爆点

自动补光花盆、土壤湿度监测仪在天猫销量年增300%。

用户痛点:“出差一周回来多肉化水”——谁能解决养护焦虑,谁就能占领客厅场景。

③ 多肉+文旅:沉浸式体验的溢价空间

厦门“多肉小镇”门票88元/人,年接待游客超80万;衍生出多肉主题民宿、手作工坊等二次消费。

数据验证:携程报告显示,2023年“植物主题游”搜索量同比上涨470%。

新手入场避坑指南:90%的人忽略的3个细节

问题1:选品跟风导致库存积压怎么办?

答:建立“测试-反馈-迭代”模型——先小批量试销50株,通过社群投票决定扩繁品种。

问题2:物流损耗率居高不下如何破解?

答:采用“脱土晾根+蜂窝纸箱+冰袋”组合方案,夏季损耗率可从15%降至3%以内。

问题3:价格战白热化如何建立品牌认知?

答:绑定场景故事——例如“办公桌防秃套餐”(多肉+防脱洗发水联名),用跨界思维跳出比价泥潭。

资本视角:头部玩家在布局什么?

2023年7月,红杉中国领投“植迷科技”A轮5000万美元,其自主研发的“多肉组培快繁技术”将生石花育苗周期从18个月压缩至6个月。

资本逻辑:技术降本→ 产能翻倍→ 抢占高端品种定价权。对于中小玩家,与其硬碰硬,不如深耕区域市场或垂类内容。

终极拷问:现在上车还来得及吗?

答案是肯定的,但玩法已变。

2024年的机会窗口:

- 下沉市场:三四线城市线下店空白率超70%;

- 银发经济:退休群体对“低维护绿植”需求激增,适老化产品(如带放大镜的养护手册)尚未被满足;

- 跨境蓝海:俄罗斯、中东地区因气候干旱,对耐旱植物进口量年增长200%。

关键不在于“卖什么”,而在于能否用数据驱动选品、用内容降低决策成本、用服务延长用户生命周期。多肉市场的终局,不是植物交易,而是围绕“治愈经济”的生态战争。

评论列表