为什么长三角被看作中国经济的“发动机”?

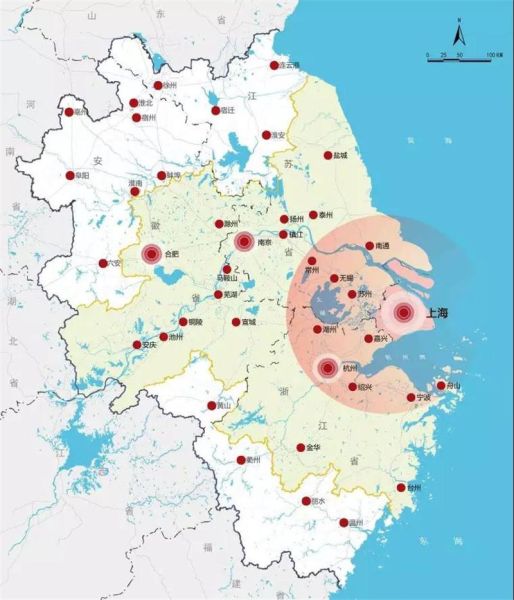

长三角占全国土地面积的4%,却贡献了全国GDP的24%,拥有46个GDP超千亿的区县。**这一区域同时拥有上海国际金融中心、苏州制造高地、杭州数字经济、合肥科创走廊**,形成多核驱动的超级城市群。2023年,长三角研发投入强度达3.2%,高于全国平均水平0.7个百分点,**创新密度**成为其持续领跑的核心密码。

一体化五年成绩单:哪些指标真正跑赢了全国?

- **跨省通办事项**从2019年的51项扩展到2023的152项,企业开办时间由平均6天压缩至1.5天。

- **高铁里程**突破7000公里,实现“1小时通勤圈”覆盖所有地级市,同城效应显现。

- **科创板上市公司**中长三角企业占比46%,硬科技融资效率全国最高。

这些数字背后,是**制度破壁**带来的要素自由流动:医保异地结算、科创券通用、环评结果互认,让“行政区经济”真正转向“经济区经济”。

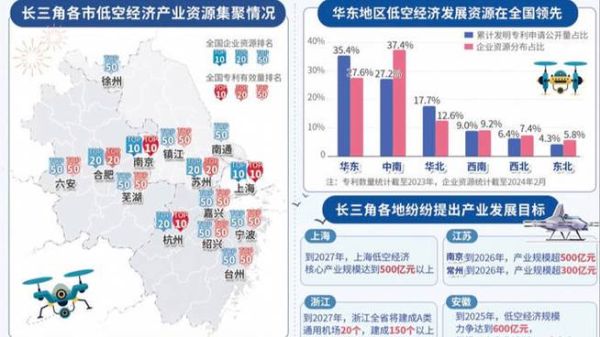

---未来五年,哪些赛道藏着爆发级机会?

1. 数字贸易港:从上海临港到宁波舟山港的“新海运”

上海数据交易所已上线航运、钢铁等12个行业数据产品,**2024年交易额预计突破50亿元**。宁波舟山港通过区块链技术实现无纸化放货,单票货物节省6小时通关时间。**跨境数据流动试点**一旦落地,长三角将成为亚太数字贸易枢纽。

2. 氢能走廊:从嘉兴到芜湖的万亿级产业带

国家电投在嘉兴建成国内最大商用液氢工厂,**每公斤氢成本降至25元**,接近传统柴油价格。沿G60高速布局的加氢站已达38座,2025年将实现“氢能重卡”从上海到合肥的600公里续航。**绿氢制备-储运-燃料电池**全链条企业集聚度全球罕见。

3. 生物医药“研发飞地”:张江研发+泰州制造

上海张江实验室每年产生3000项专利,**其中42%通过“飞地园区”在泰州、连云港产业化**。这种“上海创新策源+周边低成本制造”模式,使一类新药上市周期缩短18个月。2023年长三角生物医药产值突破1.2万亿,占全国比重29%。

---普通人如何抓住一体化红利?

人才篇:居住证互认的隐藏福利

在苏州缴纳的社保年限,现在可以直接计入上海落户积分。**2023年已有1.7万人通过“跨城积分”落户上海**,其中80%为35岁以下工程师。建议关注“长三角人才码”小程序,实时查询各地补贴政策差异。

投资篇:示范区“跨省购房”实操指南

青浦、吴江、嘉善三地已取消购房社保年限限制,**首套房首付比例统一降至20%**。但需注意:嘉善部分楼盘执行“上海公积金”贷款需额外提供长三角异地缴存证明,提前3个月准备材料可避免放款延迟。

---风险预警:一体化背后的三大暗礁

- 产业同构风险:16个城市将集成电路列为重点产业,需警惕低端重复建设。关注各地招商手册中的“差异化条款”,例如无锡专攻第三代半导体、南京聚焦EDA工具。

- 人口虹吸效应:2022年上海净流入人口43万,同期安徽净流出18万。建议三四线城市提前布局“反向飞地”,如宣城在上海松江设立的科创中心已孵化11家企业。

- 生态补偿博弈:新安江流域横向补偿机制运行十年后,上游黄山市要求将补偿标准从4亿元/年提高至12亿元,反映发展权与环保责任的深层矛盾。

2024年最值得关注的三个政策窗口

① 数字人民币跨境支付试点:预计三季度在虹桥商务区落地,跨境电商回款周期有望从7天缩短至T+1。

② 科创板“长三角通道”:上交所拟对区域内硬科技企业开通预披露快速通道,辅导期或压缩至3个月。

③ 环太湖轨道交通网规划:苏州-湖州-嘉兴的160公里/小时市域铁路即将获批,沿线的黎里、南浔等古镇房价已出现5%-8%的异动。

长三角的下一轮爆发,将不再是简单的规模扩张,而是**制度创新×技术突破×要素重组**的化学反应。看懂这张“中国密度最高的机会地图”,比盲目追赶风口更重要。

评论列表