国际学校前景怎么样?政策与需求双重驱动

过去五年,中国K阶段国际课程在校生年复合增长率保持在12%—15%,远高于普通民办校。核心动力来自三条主线:

(图片来源网络,侵删)

- 政策松绑:多地试点“外籍人员子女学校”扩容,允许中外合作办学项目落地二三线。

- 中产扩容:年收入50万以上家庭数量已突破480万户,对“全人教育”支付意愿显著上升。

- 留学低龄化:赴美读本科的中国学生中,有38%曾在国际学校完成高中。

国际学校值得读吗?先厘清三大常见疑问

疑问一:课程含金量到底高不高?

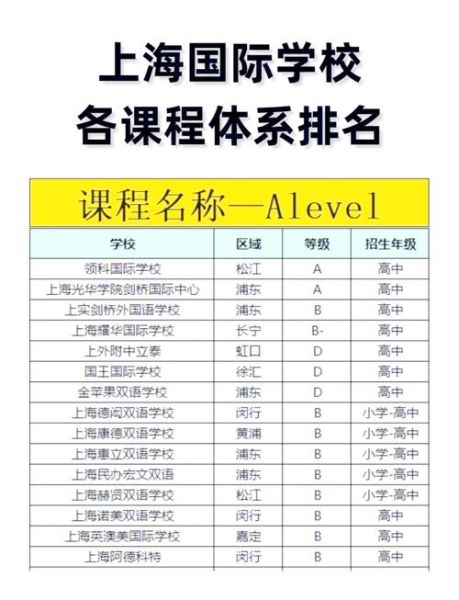

IB、A-Level、AP三大主流体系各有侧重:

- IB:强调探究与社区服务,全球大学认可度最高,但学业压力最大。

- A-Level:英国高考,选课灵活,适合偏科学生冲刺G5。

- AP:美国大学先修,可换学分,申请TOP30时更具学术深度。

一句话回答:如果目标是全球前50大学,IB与AP组合更具竞争力。

疑问二:学费动辄30万,性价比如何衡量?

把费用拆成显性成本与隐性收益:

- 显性:学费、住宿、夏校、标化考试,六年累计约220万—260万。

- 隐性:英语接近母语水平、跨文化沟通能力、校友网络,折算成未来起薪溢价15%—25%。

若家庭现金流可覆盖且孩子自律,投入产出比优于普通国际班。

疑问三:学籍与升学出口会不会“两头不靠”?

2023年起,多地教委要求国际学校为新生注册中外合作办学学籍,毕业可获双证:

(图片来源网络,侵删)

- 国内高中毕业证(通过学业水平测试)

- 国际课程证书(IB Diploma/A-Level证书)

这意味着即使放弃出国,仍可参加中外合作大学自主招生或港澳高校联招,风险显著降低。

未来五年,哪些城市最具潜力?

用“需求密度”与“供给缺口”两个维度做交叉分析:

| 城市梯队 | 需求密度(高净值家庭/平方公里) | 学位缺口(2025E) |

|---|---|---|

| 一线核心区 | 180—220 | ≈1.2万 |

| 新一线 | 70—110 | ≈2.8万 |

| 强二线 | 30—50 | ≈4.5万 |

结论:苏州、成都、青岛的供需剪刀差最大,资本与师资正在加速流入。

家长该如何判断“入场时机”?

信号一:师资稳定性

观察外教留存率,若连续两年高于85%,说明学校薪酬与文化具备吸引力。

信号二:升学数据透明度

要求学校出示近三年完整大学录取名单,而非仅晒“藤校数量”。

(图片来源网络,侵删)

信号三:课程迭代速度

是否引入AP Capstone、IB CP Career-related Programme等新兴项目,反映管理团队的前瞻性。

写在最后:别被“国际化”三个字裹挟

国际学校不是保险箱,而是一条高投入、高不确定性的赛道。如果家庭仅把留学当“镀金”,孩子英文基础薄弱,不妨先选择双语学校过渡;若孩子已展现跨文化兴趣且家庭财务稳健,尽早进入纯正国际课程反而能降低后期补课成本。真正的判断标准,永远是孩子的内驱力与家庭的长期教育目标是否同频。

评论列表