天线行业为什么突然成为资本焦点?

过去三年,**全球天线市场规模从220亿美元跃升至310亿美元**,年复合增长率超过12%。背后的推手不是单一技术,而是**5G、低轨卫星、车联网**三大场景同时爆发。运营商为了抢频谱,车企为了抢连接,卫星公司为了抢轨道,三方同时砸钱,天线成了“卖铲子”的生意。

5G之后,天线增量到底来自哪里?

1. 毫米波小基站:数量级翻倍

Sub-6GHz宏站的天线通道数是64T64R,而**毫米波小基站需要256T256R**,通道数直接翻四倍。按工信部规划,2025年前中国要新建450万座毫米波小基站,仅天线侧就是**180亿元新增市场**。

2. 低轨卫星:天线从“锅”变“板”

Starlink一代终端用的是机械旋转抛物面,二代直接换成**相控阵平板天线**,成本从2500美元降到599美元。国内“星网”计划发射1.3万颗卫星,对应**千万级终端需求**,每套终端至少配两片平板天线,市场规模肉眼可见。

3. 车载天线:从鲨鱼鳍到“隐形”玻璃

传统鲨鱼鳍天线单价80元,而**集成5G+V2X+GNSS的共形玻璃天线**单价突破300元。2023年中国智能网联汽车销量950万辆,按每车4片玻璃天线计算,**年增量市场超过110亿元**。

技术路线之争:相控阵 vs 超表面,谁更代表未来?

相控阵已经用在军用雷达和Starlink,优势是**波束切换快、可靠性高**,缺点是成本高、功耗大;超表面(Metasurface)通过人工微结构控制电磁波,**可以把天线厚度做到1毫米以内**,适合手机、AR眼镜这类空间寸土寸金的场景。

目前**华为Mate60系列的卫星通信天线**就是超表面方案,成本比相控阵低60%。但超表面量产一致性还没完全解决,预计2026年才会大规模上车。

国产替代到底卡在哪一环?

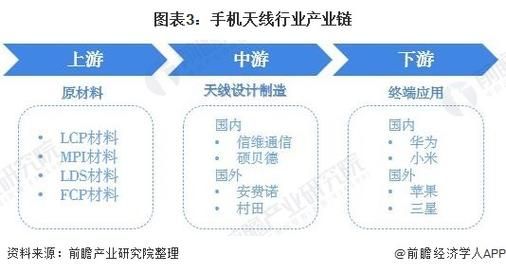

很多人以为天线只是金属冲压件,其实**高端天线核心是高频PCB和射频前端芯片**。

- 高频PCB:罗杰斯RO4350B板材全球市占率70%,国内生益科技、华正新材只能做中低端;

- 射频开关:Skyworks和Qorvo垄断90%市场,**卓胜微在Sub-6GHz已经突破**,但毫米波频段仍落后两代;

- 校准算法:相控阵需要实时补偿温度漂移,**华为、中兴有自研算法**,中小厂只能买国外IP核。

好消息是,国家大基金二期已经把**射频前端和高端板材**列为重点投资方向,预计2025年国产化率能从现在的30%提升到60%。

投资人最关心的三个问题

Q1:天线行业会不会像光伏一样产能过剩?

不会。光伏是标品,天线是**高度定制化**产品,不同场景的天线无法通用。比如车载玻璃天线需要根据车型重新开模,卫星平板天线需要针对不同轨道高度调整辐射角,**产能无法快速复制**。

Q2:技术迭代会不会让现有产线一夜报废?

风险存在但可控。**Sub-6GHz天线产线**可以兼容4G/5G,生命周期至少到2030年;毫米波天线虽然技术跨度大,但**现有LCP软板产线只需升级蚀刻精度**即可过渡,改造成本低于新建产线。

Q3:哪些细分赛道值得提前埋伏?

按优先级排序:

- **车载共形天线**:绑定整车厂前装,一旦定点就是五年长单;

- **卫星终端平板天线**:To C市场爆发快,2024年就能看到百万级出货量;

- **毫米波小基站天线**:运营商集采节奏明确,2025年启动规模招标。

写在最后的行业暗线

天线行业的真正红利不在硬件,而在**“天线即服务”**。美国初创公司Kymeta把卫星天线和流量打包成订阅制,每月收499美元,比卖设备多赚3倍利润。国内**吉利旗下时空道宇**已经开始试点“卫星天线+车联网流量”套餐,这可能是下一轮估值重构的关键。

评论列表