智能车发展前景怎么样?

智能车正处于“政策+技术+资本”三重红利叠加的黄金十年。从全球销量看,L2及以上渗透率已突破30%,中国2025年目标渗透率50%;从产业链看,芯片、激光雷达、高精地图三大环节年复合增速均超40%;从资本端看,2023年全球融资额再破200亿美元。三重信号叠加,智能车已从“概念验证”进入“规模上车”阶段。

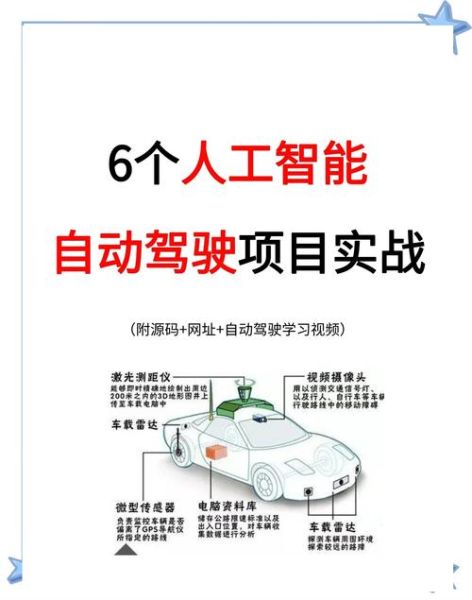

(图片来源网络,侵删)

政策红利:谁在推,怎么推?

- 国家级路线图:中国《智能网联汽车创新发展战略》明确2025年L3规模化量产,2030年L4特定场景商业化。

- 地方先行先试:北京、上海、深圳发放自动驾驶全无人牌照,武汉、重庆开放全区域商业化试点。

- 法规松绑:《道路交通安全法》修订草案首次把“自动驾驶系统”纳入责任主体,事故责任归属更明晰。

技术红利:哪些突破最关键?

感知、决策、执行三大环节同步跨越。

- 感知:128线激光雷达成本从10万元降至5000元,4D毫米波雷达量产上车。

- 决策:Orin-X、昇腾910B等国产大算力芯片算力突破1000TOPS,BEV+Transformer算法将感知距离提升到300米。

- 执行:线控制动One-Box方案渗透率超20%,冗余转向系统通过ISO 26262 ASIL-D认证。

资本红利:钱流向哪里?

| 赛道 | 2023融资额 | 代表企业 |

|---|---|---|

| 激光雷达 | 38亿美元 | 禾赛、速腾、Luminar |

| 车规芯片 | 26亿美元 | 地平线、黑芝麻、英伟达 |

| Robotaxi | 55亿美元 | 小马智行、Cruise、Waymo |

自动驾驶技术难点有哪些?

技术难点集中在长尾场景、数据闭环、法规伦理三大维度。业界共识:L3是“伪需求”,L4才是真战场,而L4的“最后1%”场景需要90%的研发投入。

---长尾场景:99%容易,1%要命

- 极端天气:暴雨、大雪导致激光雷达信噪比下降80%,摄像头眩光失效。

- 施工路段:临时锥桶、改道标线不在高精地图内,系统需实时重规划。

- 异形车辆:装载钢卷的平板车、拖着树枝的货车,传统目标检测模型识别率低于60%。

数据闭环:如何高效“喂”算法?

数据不是越多越好,而是“高价值场景”越多越好。

- 影子模式:特斯拉Fleet Learning每天回传1600万公里数据,触发异常场景自动上传。

- 仿真引擎:腾讯TAD Sim、英伟达Omniverse可生成千万级极端场景,降低实车测试成本90%。

- 数据标注:4D标注(3D+时序)人力成本是普通2D标注的20倍,自动标注工具渗透率仅15%。

法规伦理:责任如何划分?

- 事故责任:德国《自动驾驶法》明确L4由制造商承担,中国草案提出“驾驶人+系统”按比例分担。

- 数据主权:高精地图测绘资质仅14家单位拥有,外资图商需通过“安全网关”脱敏处理。

- 伦理困境:“电车难题”在真实场景概率低于十亿分之一,但算法必须提前写入决策逻辑。

自问自答:用户最关心的五个问题

Q1:现在买L2车会不会很快被淘汰?

不会。L2硬件预埋(激光雷达+Orin芯片)可支持后续OTA升级至L3,但需支付软件订阅费,例如蔚来NAD月费380元。

Q2:激光雷达和纯视觉路线谁更靠谱?

城市L4必须激光雷达,高速L3可纯视觉。激光雷达在夜间、逆光场景优势明显,但成本是摄像头方案的10倍。

(图片来源网络,侵删)

Q3:自动驾驶保险怎么买?

人保、平安已推出“自动驾驶责任险”,保费比普通商业险高20%,但覆盖系统失效导致的事故。

Q4:数据隐私会不会泄露?

国标《汽车数据通用要求》要求人脸、车牌信息须匿名化处理,座舱摄像头默认物理关闭。

Q5:完全无人驾驶还要多久?

封闭园区(港口、矿山)已规模落地;城市道路预计2028年L4在一线城市场景落地;全工况无人驾驶至少2035年后。

---产业链机会清单

- 上游:车规MCU、功率半导体、4D毫米波雷达。

- 中游:域控制器、高精定位、车路协同RSU。

- 下游:Robotaxi运营、无人配送、AVP代客泊车。

一句话看懂:智能车不是“四个轮子+手机”,而是“AI+制造+交通”的系统性革命,技术、法规、商业三条曲线交汇的节点,才是真正的爆发时刻。

(图片来源网络,侵删)

评论列表