PPP咨询前景如何?一句话:政策红利持续释放、基建投资需求旺盛、专业能力缺口巨大,未来十年仍将保持年均两位数增长。

政策端:从“鼓励”到“强制”的深层逻辑

很多人只看到财政部、发改委接连发文,却忽略了背后的制度升级:

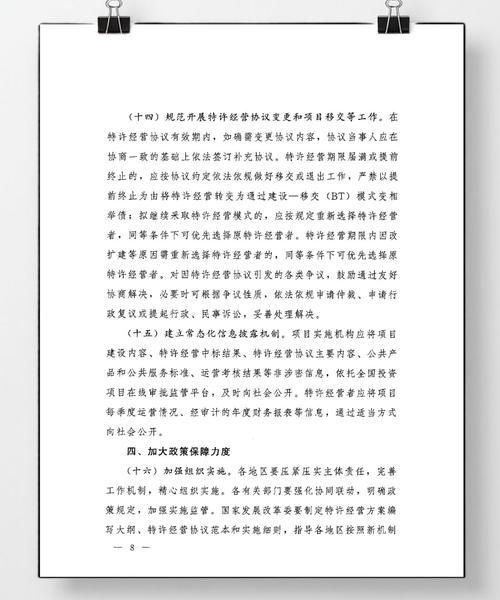

- 财政承受能力论证已由“建议”升级为“强制”,没有10%红线测算报告,项目无法入库;

- 绩效考核挂钩付费,倒逼政府聘请第三方咨询机构做全生命周期绩效设计;

- REITs通道打开,咨询机构可延伸至资产证券化后端,服务费从百万级跃升至千万级。

市场端:哪些赛道正在爆发?

1. 县域城镇化

国家乡村振兴补助资金要求“优先采用PPP模式”,县级政府缺乏专业人才,打包式咨询服务(可研+两评一案+招标代理)打包价可达项目总投资的2%—3%,远高于传统工程咨询。

2. 绿色低碳

“双碳”目标下,垃圾焚烧、光伏+储能、流域治理等项目必须引入碳减排收益测算,碳资产开发+PPP咨询复合团队收费溢价可达50%。

3. 智慧交通

车路协同、智慧停车项目技术门槛高,政府倾向“技术+资金”整体解决方案,咨询机构与运营商组建联合体,可分享运营期超额收益分成。

竞争格局:谁在抢占高地?

目前行业呈“哑铃型”分布:

- 头部央企设计院:依托股东资源拿单,但机制僵化,创新不足;

- 中小民营机构:灵活度高,却受限于品牌和资金;

- 跨界玩家:券商、律所、会计师事务所凭借REITs、并购业务切入,高端人才争夺战已打响。

能力模型:未来五年最值钱的技能组合

只会写“两评一案”已无法溢价,客户现在追问:

“项目怎么对接政策性金融工具?”

“运营期如何通过数字化降本增效?”

“退出阶段怎样设计REITs架构?”

因此,“咨询+金融+数字化”三维能力成为标配:

- 金融端:掌握政策性银行、保险债权计划、绿色基金等低成本资金通道;

- 数字化端:能用BIM+GIS做全生命周期成本测算,用物联网数据优化绩效考核指标;

- 咨询端:把法律、财税、技术、环保四类专业服务打包成“一站式菜单”。

收费模式:从“工本费”到“价值分成”

传统模式按投资额百分比收费,天花板明显。领先机构已探索:

- 绩效对赌:咨询费与项目运营期绩效考核结果挂钩,最高可上浮30%;

- 股权直投:以咨询费折股,分享SPV公司分红,某环保项目三年IRR达28%;

- REITs保荐:后端收取发行规模1%—1.5%的保荐费,是前端咨询费的5—8倍。

风险预警:三大“灰犀牛”不可忽视

1. 财政支付能力区域分化:东北、西北部分市县已触发10%红线,项目入库即搁浅;

2. 低价竞争导致劣币驱逐良币:某省招标出现“零报价”,后期靠变更索赔盈利,损害行业声誉;

3. 人才断层:复合型人才年薪已突破80万,中小机构难以承受。

从业者突围路径

新人:先扎根细分赛道

选择县域污水、光伏整县推进、智慧停车之一做深做透,积累3—5个成功案例,再横向扩展。

中层:考取“双证”提升溢价

同时拿下注册咨询工程师(投资)+证券从业资格(REITs方向),可承担项目投融资一体化设计,个人收费提升2—3倍。

高管:布局区域子公司

在财政状况良好的长三角、珠三角设点,绑定地方城投公司,提前锁定未来三年项目源。

尾声:留给观望者的时间不多了

2025年前,PPP项目库将完成新一轮清理,具备真运营、真绩效、真现金流的项目才能留下。现在入场,还能吃到政策与市场双重红利;等到行业出清后再追赶,窗口期将彻底关闭。

评论列表