为什么在线教育突然爆发?

疫情只是催化剂,真正让在线教育驶入快车道的,是技术成熟、用户习惯迁移、资本持续加码三股力量叠加。2020年2月,中国在线教育用户规模突破4.2亿,相当于每三个网民就有两个在上网课。此后,即便线下复课,月活仍稳定在3亿以上,说明“尝鲜”已转化为“常态”。

市场规模到底有多大?

艾瑞咨询给出的最新口径是:2023年中国在线教育市场规模约5900亿元,年复合增长率保持在16%左右。拆分赛道来看:

- K12学科辅导:占总量42%,仍是现金牛;

- 成人职业教育:增速最快,高达28%,政策红利明显;

- 素质教育与兴趣课:小而美,客单价高,复购率超过60%。

横向对比,整个行业的体量已接近电影票房+在线音乐+网络文学的总额,且仍在扩张。

技术红利还能吃多久?

答案是至少五年。5G普及把直播延迟压到50毫秒以内,偏远山区也能流畅互动;AI自适应学习系统把“千人一面”的录播课升级为“千人千面”的个性化路径,完课率提升30%以上;AIGC则让备课成本下降70%,老师可以把更多时间放在答疑与情感陪伴上。

政策是紧箍咒还是助推器?

“双减”之后,K12学科培训确实降温,但职业教育、教育信息化、数字内容出海三条主线被政策明确鼓励。2023年教育部等六部门发文,提出到2025年培育100家以上具有示范引领作用的职业教育在线平台,财政直接补贴+税收优惠组合拳已经落地。换句话说,政策不是踩刹车,而是换赛道。

用户真正关心什么?

调研显示,家长与成人学员的核心痛点高度一致:

- 效果可量化:需要实时看到学习进度与成绩提升曲线;

- 时间碎片化:单节课时长控制在15~25分钟最受欢迎;

- 价格透明:包月、按次、分期多种付费方式并存,避免“套路贷”。

谁能同时解决这三点,谁就能拿到下一轮门票。

未来五年的三大趋势

趋势一:AI老师与人类老师协同教学

AI负责知识图谱构建、错题归因、学习路径规划;人类老师负责情感激励、价值观引导、复杂问题拆解。二者分工明确,成本下降一半,体验提升一倍。

趋势二:职业教育“证书化”

从Python、短视频剪辑到碳排放管理师,平台与部委、行业协会共建认证体系,学完即考证,证书链直接接入人社部数据库,求职时一键核验,彻底打通“学习—就业”闭环。

趋势三>教育出海“本地化”

东南亚、拉美、中东成为新战场。不同于早期简单翻译,现在的做法是联合当地教研团队重写教材、邀请本土网红老师直播、接入当地支付与物流。以印尼为例,2023年某中国背景平台在雅加达的单月营收已突破3000万美元,复制速度远超预期。

创业者还有哪些机会?

避开巨头厮杀的主航道,垂直细分+重度服务仍是洼地:

- 针对自闭症儿童的社交训练课程,客单价可达千元/课时;

- 为银发族开设的“智能手机+防诈骗”系列课,社区团购式裂变;

- 企业内训SaaS,按席位订阅,续费率高达90%。

关键在于找到高痛点、低竞争、可规模化的利基市场。

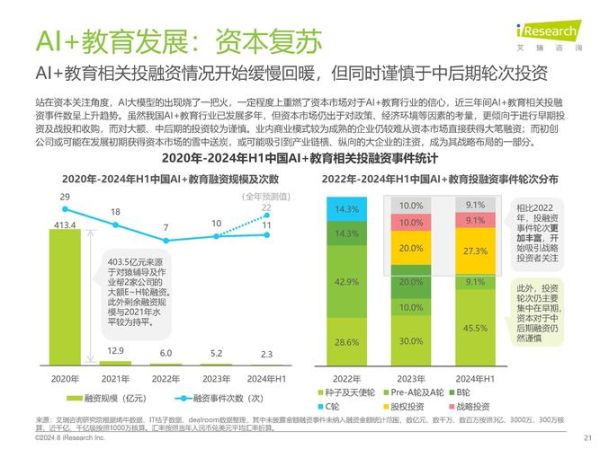

投资人怎么看估值?

一级市场已回归理性,单位经济模型(UE)正向成为硬门槛。过去烧钱买流量的故事不再奏效,取而代之的是:

- LTV/CAC≥3;

- 月度现金流为正;

- 教研与技术投入占总成本比例≥30%。

谁能用数据证明“健康增长”,谁就能拿到钱。

普通人如何抓住红利?

如果你是一名老师,打造个人IP+多平台矩阵是捷径:抖音做流量、视频号做信任、小鹅通做转化。 如果你是一名程序员,深耕教育场景的AI算法,年薪百万只是起点。 如果你是一名家长,学会筛选信息,关注课程背后的教研团队与认证资质,而不是只看广告。

尾声:教育本质不会变

无论技术如何翻新,“点燃一把火,而非灌满一桶水”始终是教育的终极目标。在线只是手段,真正的竞争力在于谁能用更低的成本、更高的效率,把知识传递得更远、更深、更有温度。

评论列表