水生态修复技术有哪些?从物理到生物全维度拆解

水生态修复技术并非单一手段,而是**“物理—化学—生物”三位一体**的协同体系。以下按实施难度与成本由低到高排列:

(图片来源网络,侵删)

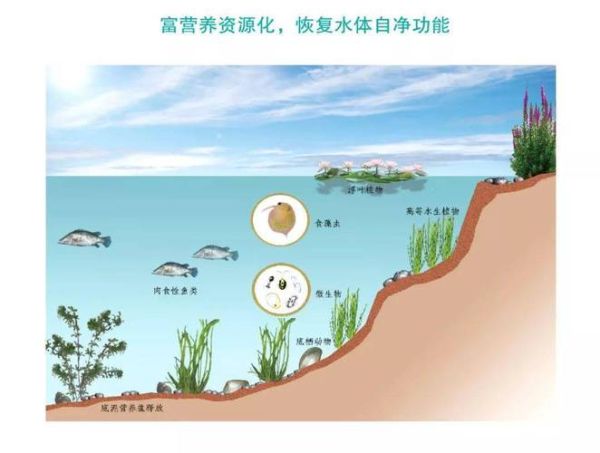

- 曝气增氧技术:通过微纳米气泡或太阳能曝气机,快速提升水体溶解氧,抑制厌氧黑臭;适用于城市河道应急治理。

- 生态浮岛系统:以高分子浮床为载体,种植美人蕉、鸢尾等根系发达植物,**年削减总氮可达15%—30%**,兼具景观价值。

- 微生物菌剂定向投放:选用硝化细菌、光合细菌复合菌剂,7—15天内显著降低氨氮、COD,但需持续补菌维持活性。

- 沉水植物群落重建:苦草、狐尾藻等形成“水下森林”,**每公顷年吸收磷元素20—40公斤**,为长效治理核心。

- 底泥原位钝化:采用镧改性黏土或硝酸钙覆盖,锁定底泥内源污染,避免清淤二次破坏。

未来水生态前景如何?政策、资本与技术的三重共振

政策端:从“水十条”到“流域立法”的刚性升级

2025年《重点流域水生态环境保护规划》将考核断面从1940个扩至3500个,**劣Ⅴ类水体强制“清零”**。这意味着:

- 省级财政专项债向水生态倾斜,单个项目最高补贴比例提升至45%;

- EOD模式(生态环境导向开发)强制捆绑产业收益,修复项目不再“只投入不产出”。

资本端:万亿级赛道中的“隐形冠军”

据中信证券测算,2024—2030年水生态修复年均市场规模将突破**3200亿元**,其中:

- 农村小微水体治理占比从12%升至28%,分散式设备需求爆发;

- 智慧水务传感器年复合增长率达35%,溶解氧、藻毒素在线监测成标配。

技术端:三大颠覆性突破正在发生

1. 基因编辑沉水植物:中科院武汉水生所培育的“超富磷型”菹草,磷吸收效率提升4倍,且冬季不腐烂。

2. 数字孪生流域:通过BIM+GIS+水文模型,提前72小时预测藻类爆发,精准投药量降低60%。

3. 光伏治污一体化:浮体光伏板下设置生物膜反应区,**每兆瓦装机年削减COD 8吨**,实现“发电+净水”双赢。

(图片来源网络,侵删)

从业者最关心的三个实战问题

Q1:如何判断一个水体是否值得修复?

用“三色评估法”快速决策:

- 红色指标:溶解氧<2mg/L且黑臭持续3个月以上,需优先治理;

- 黄色指标:透明度<25cm但生物多样性指数>1.5,可尝试低成本生物修复;

- 绿色指标:透明度>40cm且出现底栖动物,仅需日常维护。

Q2:政府项目回款慢,企业如何设计现金流?

采用“3-3-4”分阶段付款结构:

- 设备到场验收后支付30%;

- 水质达标(连续3个月)支付30%;

- 运维满1年后支付剩余40%,绑定绩效。

Q3:北方冬季低温导致生物系统崩溃怎么办?

实施“冬夏双模式”:

- 夏季以沉水植物为主力,冬季改用**耐低温菌剂(如北极假单胞菌)+太阳能微曝气**;

- 冰层下安装缓释碳源装置,维持反硝化反应最低C/N比≥4:1。

从案例看趋势:三个代表性项目深度解析

案例一:深圳茅洲河“流域管家”模式

首创“设计—建设—运维”20年打包招标,**社会资本内部收益率(IRR)达8.7%**,关键盈利点:

- 中水回用卖给工业园区,水价3.2元/吨;

- 底泥脱水后烧制陶粒,年创收1200万元。

案例二:无锡太湖“深潜式水草床”

针对蓝藻爆发,在离岸50米处设置**升降式沉水植物平台**,夏季下潜2米避高温,春秋上浮至0.5米光照区,**藻密度下降92%**。

(图片来源网络,侵删)

案例三:成都锦江公园“水生态价值转化”

通过水质提升带动周边地价上涨,**沿岸商业用地出让溢价率平均增加18%**,政府以土地增值收益反哺运维费用,形成闭环。

未来五年,哪些细分赛道将诞生独角兽?

根据技术成熟度与政策红利交叉分析,以下领域值得提前布局:

- 微污染水源深度净化装备:针对Ⅲ类水提标至Ⅱ类的“纳米气泡+臭氧催化”一体化设备,单台处理5000吨/日,毛利率超50%;

- 农村黑臭水体“EPC+O”轻资产模式:以县级为单位打包运营,单个县年均合同额3000万元;

- 水生态碳汇交易:沉水植物年固碳量3—5吨/公顷,CCER价格若突破100元/吨,将直接增厚项目收益20%以上。

评论列表