渤海湾未来十年到底会变成什么样?经济前景能否跑赢长三角与珠三角?带着这两个疑问,我们拆解政策、产业、交通、生态四大维度,用数据与案例给出答案。

政策红利:国家级战略如何落位渤海湾?

《京津冀协同发展规划纲要》把渤海湾定位为“北方国际航运核心区”,天津港、黄骅港、唐山港三港联动,享受启运港退税、船舶登记制度创新等试点。2024年财政部又追加200亿元专项债用于港口智慧化改造,直接降低企业物流成本8%—12%。

有人问:这些政策会不会只是“纸面利好”?从天津东疆保税港区看,2023年新注册航运企业同比增长47%,单船融资租赁资产突破1800亿元,真金白银的增速说明政策已落地。

产业升级:除了石化,渤海湾还能靠什么赚钱?

1. 高端装备制造

天津港保税区聚集了中船重工、海油工程等龙头,2024年首台国产深远海浮式风电装备下线,单机年发电量可供3万户家庭使用,订单已排到2027年。

2. 氢能产业链

河北沧州利用港口副产氢优势,建成环渤海最大氢能重卡示范走廊,300辆氢能重卡一年可减碳2.7万吨,中石化、潍柴动力追加投资超50亿元。

3. 冷链物流

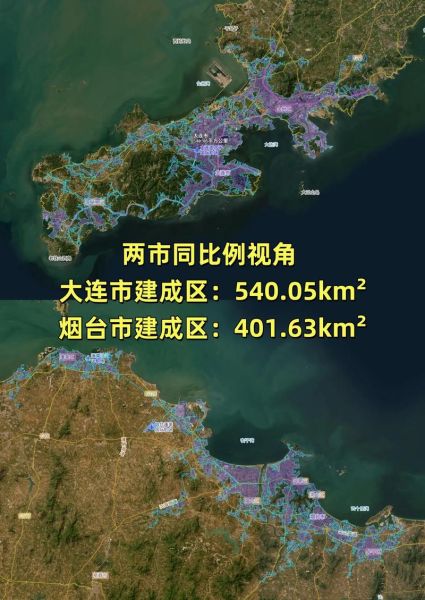

大连—烟台“渤海轮渡”新增4艘LNG动力货滚船,12小时直达日韩消费市场,三文鱼、车厘子运输损耗从8%降到2%,贸易商毛利提升5个百分点。

交通互联:跨海通道会不会改变经济版图?

渤海海峡跨海通道(烟大海底隧道)已完成地质勘探,全长约123公里,建成后烟台到大连车程从7小时缩至40分钟。按交通部模型测算,通道每年可分流货运1.7亿吨,直接带动GDP增长0.3个百分点。

疑问:巨额投资如何回本?参考港珠澳大桥经验,渤海通道将采用“货运收费+土地增值”双轮驱动,隧道两端预留的临港产业园已提前招商,中石化、万华化学等巨头已锁定地块。

生态挑战:重工业基地如何变成绿色湾区?

2023年渤海湾优良水质比例首次突破80%,背后是“三线一单”硬约束:所有新上项目必须满足单位GDP能耗≤0.25吨标煤。天津南港工业区通过CCUS(碳捕集与封存)技术,把石化排放的CO₂注入地下咸水层,年封存规模100万吨,相当于植树900万棵。

企业关心:环保投入会不会拖垮利润?以中海油天津分公司为例,其CCUS项目每吨CO₂可获50元碳汇收益,叠加增值税即征即退,实际成本比欧盟低30%,反而成为新利润点。

房价与人口:环渤海城市值得提前布局吗?

2024年4月,天津滨海新区核心区新房均价1.6万元/㎡,仅为上海临港的1/3;烟台开发区均价1.1万元/㎡,租售比高达1:220。人口方面,天津“海河英才”计划三年引入42万年轻人才,其中35%流向海洋经济岗位。

潜在风险:若跨海通道2028年未能如期开工,部分炒作过度的滨海板块可能回调10%—15%。但中长期看,产业+交通+政策三重确定性支撑下,核心地段仍具配置价值。

投资窗口:普通人如何分享渤海湾红利?

- 港口REITs:已上市的沪杭甬REITs年化分红4.5%,渤海湾港口资产打包上市后预期分红或达5.2%。

- 氢能ETF:跟踪中证氢能指数,前十大重仓股中4家总部在环渤海,弹性高于光伏ETF。

- 冷链仓储基金:黑石、普洛斯在烟台八角港布局的冷库项目IRR测算12%—14%,高于一线物流园。

渤海湾的未来不是简单的“下一个珠三角”,而是重工业绿色转型+东北亚航运枢纽+氢能装备制造的复合体。看懂政策落地节奏、产业技术突破节点、交通基础设施时间表,就能在下一轮区域价值重估中占得先机。

评论列表