话剧行业前景如何?整体向好,但分化明显。一线城市票房稳中有升,二三线城市正在培育;商业话剧盈利模型逐渐清晰,小剧场仍靠补贴与热爱支撑。

一、观众结构:谁在掏钱买票?

1. 25-35岁高学历女性是核心购票群体,占比超过55%。她们对情感共鸣、社会议题、明星卡司最敏感。

2. 95后Z世代正在崛起,他们更愿为沉浸式、互动式体验买单,单场客单价可达380元。

3. 企业包场与文旅团客成为新增量,尤其在上海、成都、西安等“网红城市”。

二、内容供给:原创VS改编谁更赚钱?

原创话剧:

• 优点:差异化、可塑性强,能绑定城市文化IP。

• 难点:前期孵化周期长,回本慢,需要政府或基金扶持。

改编IP:

• 优点:自带流量,票房保险系数高,易做巡演。

• 风险:版权费用水涨船高,同质化严重,观众审美疲劳。

自问自答:原创和改编哪个更适合初创剧团?

如果资金低于200万,优先做改编;资金充足且有长期愿景,可尝试原创+驻场模式。

三、商业模式:只靠票房能活吗?

1. 票房+衍生品:北京鼓楼西剧场把剧本改编成有声书,一年额外收入120万元。

2. 品牌冠名:招商银行连续三年冠名《如梦之梦》,单季赞助费破千万。

3. 文旅融合:乌镇戏剧节带动景区酒店入住率提升40%,地方政府补贴换流量。

4. 线上付费直播:保利票务2023年测试4K付费直播,单场观看人数8万,票价39元,净利率高达65%。

四、技术变量:AI与虚拟现实会颠覆剧场吗?

• AI剧本辅助:可缩短30%前期创作时间,但核心创意仍需人类。

• XR扩展现实:上海一台沉浸式《浮士德》使用实时渲染,让观众在180°环幕中移动,票价翻2.5倍仍售罄。

• 数字孪生剧场:后台可提前模拟灯光走位,降低排练成本15%。

自问自答:技术会不会让传统舞台失业?

不会。技术只是放大器,真正稀缺的是“现场呼吸感”与“不可复制性”。

五、政策与资本:补贴退坡后怎么办?

1. 国家艺术基金2024年起提高申报门槛,单项目最高资助降至80万元,倒逼剧团提升市场化能力。

2. 地方文投集团正在入场,成都、长沙设立10亿元规模文化产业母基金,话剧是重点赛道。

3. 税务优惠:小型剧团年收入低于500万元,可申请简易计税3%增值税,现金流压力骤减。

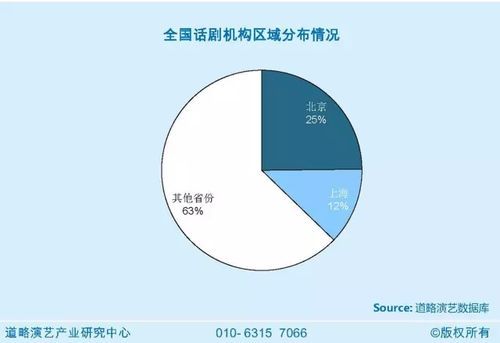

六、区域差异:下沉市场值得做吗?

• 苏州、宁波、佛山等GDP万亿级城市,单场800座剧场平均上座率已达72%,高于全国均值。

• 票价敏感度高:下沉市场心理价位80-180元,需控制舞美成本。

• 本地化内容:用方言或地方历史改编,复购率可提升2倍。

七、未来五年三大确定性机会

1. 驻场+巡演双轮驱动

上海《不眠之夜》五年驻场票房破4亿元,验证“长档期+高周转”模型可行。

2. 沉浸式小剧场连锁化

一台200座的黑匣子,年演出250场即可盈亏平衡;复制到5个城市,管理半径仍可控。

3. 话剧教育To B市场

中小学戏剧课纳入新课标,2025年市场规模预计达60亿元;剧团可与教培机构合作输出师资与版权。

八、风险清单:别踩这些坑

• 明星依赖症:一旦主演档期冲突,项目直接流产。

• 版权纠纷:网络小说改编需确认“舞台剧改编权”是否包含在原始合同内。

• 疫情黑天鹅:2022年某知名剧团因停演3个月,现金流断裂,最终被收购。

• 盲目扩张:二三线城市先做单点验证,再谈区域复制。

九、从业者行动清单

1. 数据化运营:用猫眼、灯塔实时监测想看指数,动态调整票价。

2. 会员体系:年费399元可享优先购票+后台探班,复购率提升35%。

3. 跨界联名:与独立咖啡品牌推出“戏剧主题月”,互相导流。

4. 版权前置:项目立项前先锁定3年巡演档期,防止被竞品截胡。

话剧行业正在从“小众艺术”走向“都市生活方式”。谁能把内容、技术、商业模型三位一体跑通,谁就能拿到下一轮融资的门票。

评论列表