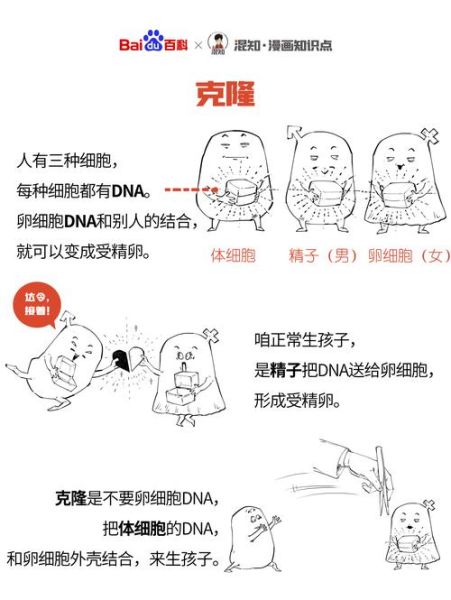

克隆技术到底能走多远?

从1996年“多莉羊”诞生至今,克隆技术已经历了二十余年迭代。如今,它不再局限于复制一只羊,而是朝着器官再生、濒危物种复活、个性化医疗三大方向疾驰。问题是:技术越强大,伦理的“紧箍咒”就越紧。我们到底能把克隆用到什么程度?

未来十年,克隆技术最可能落地的五大场景

1. 器官银行:用“自己”救自己

科学家正在尝试用患者体细胞克隆出胚胎,再提取胚胎干细胞定向培育成心脏、肝脏、肾脏等器官。由于遗传信息完全一致,移植后排斥反应趋近于零。美国麻省理工团队已在猪体内成功培育出人类胰腺原型,预计2030年进入临床。

2. 复活灭绝物种:猛犸象与渡渡鸟的回归

通过冷冻保存的细胞核+近亲代孕母体,研究团队计划让猛犸象在2028年重现西伯利亚。技术路径:提取古DNA→修复碎片化基因→植入亚洲象去核卵细胞→代孕。争议在于复活后的物种能否适应现代生态系统。

3. 超级畜牧:一头牛=一座肉工厂

日本企业已实现“和牛克隆量产”,从优质种牛身上取肌肉干细胞,体外培养45天即可收获同等纹理的牛排。成本已降至每公斤50美元,预计2026年降至20美元以下,冲击传统畜牧业。

4. 基因治疗升级版:修复胚胎的“设计婴儿”

结合CRISPR与克隆技术,可在胚胎阶段修正地中海贫血、亨廷顿舞蹈症等单基因遗传病。中国深圳团队已在小鼠模型中将致病基因修复率提升到92%,但人类应用仍需跨越伦理红线。

5. 太空殖民:用克隆生物改造火星

NASA的“火星生态计划”提出:先运送克隆的抗辐射苔藓和微型藻类,通过光合作用产生氧气,再逐步引入克隆昆虫和植物,最终建立可循环的生物圈。

伦理争议:谁在决定生命的“副本”?

争议一:克隆人是否拥有独立人格?

假设技术已能完美复制人类,那么克隆体与原体的法律身份如何区分?欧盟伦理委员会给出的框架是:克隆人享有完整人权,但原体对其无监护权。这意味着一个18岁的克隆人可立即获得公民身份,而“父母”实际只有18岁。

争议二:器官克隆是否催生“人体农场”?

如果允许商业化的器官克隆,可能出现富人定制“备份身体”的极端场景。2023年,迪拜某富豪被曝试图克隆自己用于器官移植,最终被国际刑警叫停。关键点在于:胚胎超过14天是否应被定义为“人”?

争议三:复活灭绝物种是救赎还是灾难?

渡渡鸟复活后,其食物来源——毛里求斯的一种棕榈树已灭绝。强行引入可能导致现有生态位被挤占。国际自然保护联盟(IUCN)提出“复活优先级指数”,仅当复活物种能填补关键生态功能时才予放行。

争议四:基因优化的公平性陷阱

若允许胚胎级基因编辑,未来可能出现“基因阶级”:富人后代拥有更高智商、更强免疫力,而穷人只能接受自然遗传。哈佛医学院的模拟显示,如果基因优化普及率超过30%,社会基尼系数将上升。

各国监管:谁在踩刹车,谁在踩油门?

- 中国:2023年《生物医学新技术临床应用条例》明确禁止生殖性克隆,但允许治疗性克隆研究。

- 美国:FDA要求所有克隆器官必须通过“实质性等效”审查,流程长达8-10年。

- 英国:人类受精与胚胎管理局(HFEA)发放“克隆研究许可证”,全球仅3家机构获批。

- 巴西:立法禁止任何人类胚胎克隆,违者处以20年监禁。

普通人该如何面对克隆时代?

不必恐慌,但需警惕。短期内,克隆技术仍将局限在医疗和科研领域;中长期看,个人可通过以下方式参与决策:

- 关注本地立法动态,参与公众听证会。

- 支持透明化实验数据的科研机构。

- 对商业机构宣称的“抗衰老克隆疗法”保持理性,目前全球无一款获批。

最后的拷问:如果明天可以克隆自己,你会按下按钮吗?

答案或许取决于你想用“第二个你”做什么:是拯救生命,还是逃避死亡?在技术与伦理的拉锯战中,每一次选择都在定义人类的边界。

评论列表