中国IT行业正处于从“规模红利”向“技术红利”过渡的关键阶段。很多从业者都在问:未来五年到底有哪些确定性机会?程序员又该如何提前布局,避免被浪潮淘汰?下面用自问自答的方式,拆解行业走向与个人转型路径。

未来五年,中国IT行业的确定性赛道在哪里?

答案:三条主线——信创、AI原生应用、绿色算力。

- 信创(信息技术应用创新):党政、金融、电信、能源等关键行业正在全面替换国外软硬件,国产操作系统、数据库、中间件、CPU、整机迎来史上最大订单窗口期。

- AI原生应用:大模型从“炫技”走向“场景落地”,To B的SaaS、To G的智慧城市、To C的AI硬件,都在寻找“杀手级”场景。

- 绿色算力:“双碳”政策倒逼数据中心、芯片、服务器厂商把PUE降到1.2以下,液冷、存算一体、RISC-V架构成为资本与技术双重热点。

程序员会被AI取代吗?

不会,但岗位需求结构会剧烈变化。

过去五年,中国每年新增约40万计算机相关专业毕业生,而传统互联网“增员”时代已结束。未来企业更看重“复合能力”:

- 懂业务:能用大模型把需求翻译成可落地的Prompt。

- 懂数据:能把私有化数据清洗成高质量训练集。

- 懂安全:能在信创环境下做代码审计、漏洞修复。

如何评估自己是否适合转型?

先问自己三个问题:

1. 我写的代码是否离业务足够近?

如果过去一年你只做CRUD,且不了解业务指标,那么被外包或低代码平台替代的风险极高。

2. 我是否具备“跨栈”能力?

举例:能在国产操作系统上把Spring Cloud应用迁移到OpenEuler,同时用Rust重写性能瓶颈模块。

3. 我是否建立了持续学习的“输入—输出”闭环?

输入:每周阅读官方技术博客、政策文件;输出:写技术专栏、做开源贡献、在内部做分享。

转型路线图:三条可落地的路径

路径A:深耕信创生态,成为“国产化迁移专家”

步骤:

- 选方向:操作系统(麒麟、统信)、数据库(openGauss、达梦)、中间件(东方通、金蝶Apusic)。

- 做项目:主动申请公司内部的国产化POC,积累迁移案例。

- 拿认证:通过工信部信创人才认证,简历立刻差异化。

路径B:拥抱AI原生应用,做“大模型微调工程师”

步骤:

- 学工具:LangChain、LlamaIndex、LoRA、QLoRA。

- 攒数据:利用公司历史工单、客服记录构建私有化数据集。

- 做MVP:用两周时间上线一个内部问答机器人,验证商业价值。

路径C:切入绿色算力,做“能效优化架构师”

步骤:

- 补知识:学习数据中心制冷、芯片功耗模型、碳排因子计算。

- 找场景:与运维同事合作,把现有服务的PUE从1.5降到1.3。

- 拿证书:考取CDCP、DCEP等国际认证,提升议价权。

如何获取真实项目经验?

很多程序员卡在“没有场景”上,其实可以:

- 参与信创社区的开源迁移项目,例如openEuler的兼容性适配。

- 在Kaggle或天池平台,用公司脱敏数据打榜,积累AI实战案例。

- 加入绿色计算产业联盟,获取最新液冷实验环境名额。

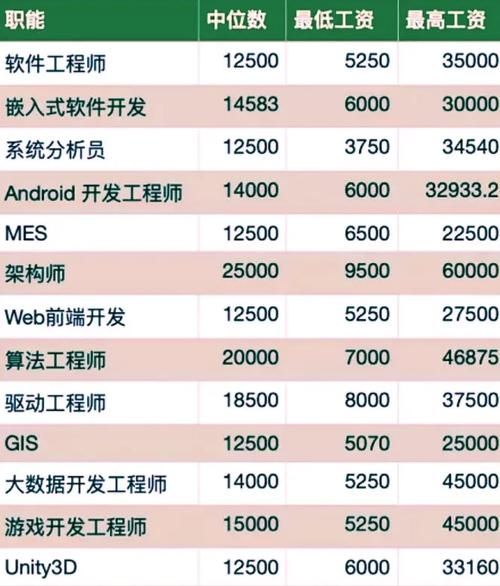

薪酬趋势:哪些岗位溢价最高?

根据2024年一季度猎头数据:

- 信创架构师:3—5年经验,年薪区间45万—70万。

- 大模型微调工程师:2年以上NLP背景,年薪区间50万—90万。

- 数据中心能效专家:5年以上运维+节能经验,年薪区间60万—100万。

给不同阶段的程序员的三条建议

应届生:先选赛道,再选公司

优先加入正在做信创集成的央企或银行科技子公司,项目稳定、培训体系完善。

3—5年经验:做“T字形”人才

在原有技术栈上垂直深挖,同时横向扩展国产化或AI相关技能,形成“一专多能”标签。

5年以上:把技术转化为商业洞察

主动参与售前、招投标,把技术语言翻译成客户语言,逐步走向“技术型销售”或“解决方案架构师”。

常见误区与破解方法

误区1:盲目追风口,频繁换方向。

破解:用“半年验证法”——半年内输出一篇技术文章、一个开源PR、一次内部分享,验证自己是否真的适合。

误区2:只学工具,不学底层原理。

破解:每学一个新框架,都追问三个为什么:为什么比旧方案快?为什么能节省成本?为什么能提升安全?

误区3:忽视政策与资本动向。

破解:订阅《中国信创产业发展白皮书》《IDC中国AI市场跟踪报告》,每季度做一次趋势复盘。

结语

中国IT行业的下一轮红利,不再是“人口红利”,而是“工程师红利”与“政策红利”的叠加。谁能把技术、业务、政策三件事同时吃透,谁就能在未来五年拿到超额收益。转型不是一蹴而就,而是把每一次小项目、小认证、小分享,叠加成不可替代的复合竞争力。

评论列表