2015年物流行业整体增长动力来自哪里?

2015年,中国物流总额预计突破220万亿元,同比增长约8.5%。这一增速虽低于过去十年两位数的平均水平,却标志着行业从“规模扩张”转向效率驱动。核心动力来自三方面:

(图片来源网络,侵删)

- 电商下沉:三四线城市及农村网购渗透率首次超过35%,带来日均3000万单的增量包裹。

- 制造业柔性化:汽车、家电等行业推行“小批量、多批次”生产,倒逼物流从整车运输转向零担快运。

- 政策松绑:交通部同年取消4.5吨以下货车营运证,释放200万辆社会运力。

未来物流趋势如何?三大技术重构供应链

1. 物联网能否让“黑箱运输”消失?

答案是肯定的。2015年起,G7、中储智运等平台将RFID+GPS成本压缩至每单0.3元,实现95%以上的干线车辆实时可视。某快消品企业通过该技术将窜货率从12%降至2%。

2. 机器人仓是噱头还是刚需?

京东亚洲一号昆山园区给出数据:单台AGV日均处理1.2万件商品,拣货效率提升3倍,人工成本下降40%。但投资回报周期需2.5年,更适合SKU超1万的电商仓。

3. 大数据如何预测“爆仓”?

菜鸟网络通过分析淘宝搜索热度+天气数据,提前72小时预警华南地区暴雨可能导致的延误,动态调整30%的干线运力至备用线路。

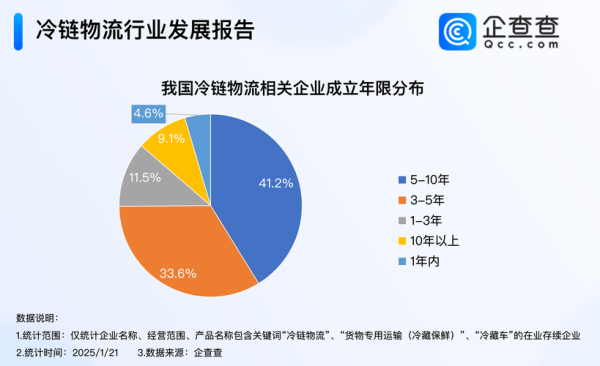

冷链物流:被忽视的2000亿级蓝海

2015年生鲜电商规模达560亿元,但冷链流通率仅20%(欧美为60%)。关键痛点与机会:

- 断链成本:一车草莓因温度偏差2℃损失8万元,占货值35%。

- 技术方案:松下的相变蓄冷箱可在断电情况下维持0-4℃达120小时,成本较干冰降低50%。

- 政策红利:商务部对冷链车辆给予每公里0.3元补贴,推动第三方冷链占比从18%升至28%。

农村物流:破解“最后一公里”的三种模式

| 模式 | 代表企业 | 成本/单 | 覆盖半径 |

|---|---|---|---|

| 公交带货 | 山西供销社 | 0.8元 | 50公里 |

| 邮政代办点 | 中国邮政 | 1.2元 | 30公里 |

| 无人机配送 | 顺丰 | 5元 | 10公里 |

其中公交带货利用闲置运力,将吕梁山区物流时效从7天缩短至48小时。

(图片来源网络,侵删)

绿色物流:政策倒逼下的成本重构

2015年《快递业绿色包装方案》实施,企业面临三重压力:

- 材料成本:可降解包装袋单价上涨60%,但顺丰通过循环箱+回收积分将实际成本摊薄至0.05元/次。

- 碳交易:深圳试点要求年排放量超5000吨的物流企业购买配额,德邦通过LNG车辆替换节省120万元碳支出。

- 消费者倒逼:72%的受访用户愿为绿色配送支付0.5-1元溢价,推动菜鸟“回箱计划”覆盖5000个站点。

资本寒冬中,哪些物流企业能活下来?

2015年物流领域融资180起,但B轮后存活率仅23%。投资人关注两大指标:

- 单位经济模型:同城配送企业云鸟配送将每单毛利从-0.5元扭转为+1.2元,关键在动态定价算法匹配返程订单。

- 资产周转率:卡行天下通过甩挂运输将车辆利用率从65%提升至85%,单公里成本下降18%。

2015年的物流变局对今天的启示

回看2015,行业完成了从“汗水物流”到“智慧物流”的惊险一跃。那些提前布局技术+细分场景的企业——如专注冷链的鲜易供应链、深耕农村的汇通达——在后续五年中估值增长10倍以上。今天的从业者仍需记住:当增速放缓时,效率每提升1%,就是生死线。

(图片来源网络,侵删)

评论列表