一、农业互联网现状如何?

农业互联网在中国已走过“概念热”阶段,进入“场景深耕”阶段。根据农业农村部信息中心最新报告,截至2023年底,全国县域涉农电商交易额突破2.4万亿元,同比增长18.6%。**“手机成为新农具,数据成为新农资”**已从口号变为现实。

1. 基础设施:从“村村通”到“户户用”

- **网络覆盖**:行政村光纤和4G覆盖率均超过98%,5G基站已下沉到重点乡镇。

- **冷链短板**:全国人均冷库容量仅为美国的四分之一,生鲜农产品出村“最先一公里”损耗仍高达20%。

2. 用户画像:谁在上网卖农产品?

调研显示,**35岁以下新农人占比47%**,他们普遍具备高中以上学历,短视频与直播成为主要获客渠道。与此同时,**60后“老农人”**也在加速触网,微信小程序的“一键开店”功能降低了技术门槛。

二、农业电商平台有哪些?

当前主流平台可分为“国家队”“垂直队”“跨界队”三大阵营,各自打法差异明显。

1. 国家队:供销社+邮政的“下沉打法”

- **中国供销电子商务有限公司**运营的“供销e家”已覆盖县域网点3.2万个,主打“大宗农产品撮合”。

- **邮乐网**依托邮政5.4万个乡镇网点,解决偏远地区“物流不进村”痛点。

2. 垂直队:深耕单一品类的“隐形冠军”

| 平台名称 | 核心品类 | 差异化能力 |

|---|---|---|

| 一亩田 | 大宗蔬菜 | 产地代办信用体系 |

| 天天学农 | 柑橘、猕猴桃 | 农技短视频+预售 |

| 海上鲜 | 水产 | 海上WiFi+渔船定位 |

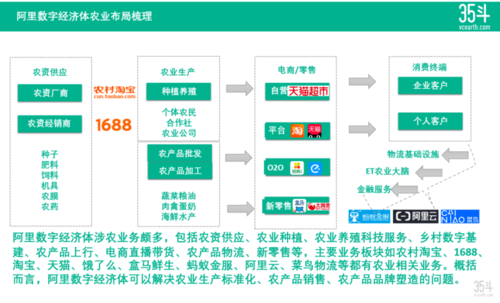

3. 跨界队:互联网巨头的“流量降维”

**拼多多**“农地云拼”模式将需求侧订单前置,2023年农产品GMV达5400亿元;**抖音电商**通过“山货上头条”IP,单月孵化出10个月销百万的县域品牌;**美团买菜**则把前置仓开到县级市,实现“今日订明日达”。

三、农业互联网的核心矛盾是什么?

1. 标准化难题:非标农产品如何变成“标品”?

答:**建立“产地分级+冷链锁鲜+数字溯源”三位一体体系**。例如,山东寿光将番茄按糖度、果径分为12级,配套二维码溯源,溢价提升40%。

2. 信任鸿沟:消费者为何仍担心“假货”?

答:**区块链溯源+政府背书**成为破题关键。浙江“浙农码”把生产档案、检测报告、物流温度全部上链,扫码即可查看;一旦出现质量问题,可追溯到具体大棚和责任人。

3. 盈利困境:平台如何摆脱“烧钱换规模”?

答:**从交易抽佣转向“服务增值”**。一亩田推出“金融+物流+农技”会员包,年费3999元,帮助采购商获得低息贷款和全程冷链,平台毛利率从2%提升至18%。

四、未来三年,哪些机会值得押注?

1. 预制菜供应链:县域中央厨房崛起

**2023年预制菜B2B规模达2100亿元**,县域政府通过“产业园+直播基地”组合招商,吸引预制菜品牌将粗加工环节下沉,带动本地净菜、调味料、包装等配套产业。

2. 农业AI:从“看天吃饭”到“看数据吃饭”

- **病虫害识别**:极飞科技的遥感无人机可提前7天预警稻瘟病,减少农药使用量30%。

- **产量预测**:阿里云“农业大脑”通过卫星遥感和气象数据,将玉米产量预测误差控制在5%以内。

3. 农产品IP化:县域公用品牌“出圈”方法论

以“洛川苹果”为例,通过**“统一包装+明星代言+抖音挑战赛”**三步走,2023年线上客单价从38元提升到76元,复购率增长2.3倍。

五、从业者如何快速切入?

1. 选品策略:避开“大路货”,锁定“稀缺性”

优先选择**“三品一标”**(绿色、有机、地理标志、达标合格)产品,如五常大米、阳澄湖大闸蟹,自带溢价空间。

2. 流量打法:短视频“三频共振”模型

- **日更剧情号**:记录种植日常,建立人格化IP。

- **周更知识号**:输出农技干货,吸引精准粉丝。

- **月更活动号**:发起采摘节、丰收节,促进线下转化。

3. 组织升级:从“夫妻店”到“新农人MCN”

安徽砀山梨农张莉通过签约10位本地果农成立合作社,统一包装、统一直播脚本,2023年团队销售额突破3000万元,人均分红是过去的4倍。

评论列表