互联网征信到底是什么?与传统征信有何区别?

互联网征信,是指以**大数据、云计算、人工智能**为核心技术,通过采集个人在**电商、社交、支付、出行、租房**等场景中的行为数据,形成信用画像并对外提供信用评估服务。它与央行征信最大的差异在于:

- 数据来源:央行征信以**银行信贷记录**为主;互联网征信则覆盖**非金融场景**。

- 更新频率:央行征信**按月更新**;互联网征信**实时或准实时**更新。

- 使用范围:央行征信主要用于**放贷审批**;互联网征信被广泛用于**免押金、先用后付、精准营销**。

互联网征信如何影响个人信用?

很多人以为只要不贷款就与征信无关,实则不然。互联网征信把“信用”拆解成**数百个维度**,并在以下场景产生直接影响:

1. 免押金与先用后付额度

支付宝芝麻分、微信支付分、京东小白信用分,直接决定:

- 共享单车免押额度

- 酒店免押入住资格

- 先用后付(花呗、白条)初始额度

一旦分数下降,**额度会被动态调降甚至冻结**。

2. 求职与职场背调

部分互联网、金融行业把**“信用分过低”**列入红线,尤其是涉及**资金、数据、供应链**岗位。背调公司可调用第三方征信报告,发现**网贷逾期、司法执行、行政处罚**记录,直接淘汰候选人。

3. 社交与婚恋

婚恋平台引入芝麻分、微信支付分作为**“信任背书”**,低分用户匹配权重下降;部分高端相亲局甚至**设置最低分门槛**。

4. 公共服务与政务审批

杭州、深圳等地试点“信用+政务”,**信用分高者可享受绿色通道、容缺受理、秒批秒办**;信用分低者需额外提交材料或人工审核。

征信数据泄露怎么办?

2023年《个人信息保护法》实施以来,数据泄露事件仍频发。若发现信息被泄露,可按以下步骤处理:

第一步:确认泄露源头

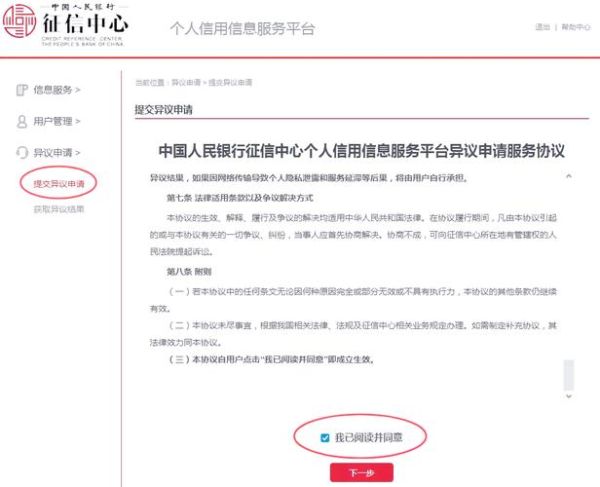

- 登录**中国人民银行征信中心官网**查询“个人信用报告”,核对**查询记录**是否出现陌生机构。

- 检查**短信、邮件、电话**是否收到以征信为名的诈骗链接。

- 使用**“国家反诈中心”App**扫描可疑链接,确认钓鱼网站。

第二步:立即冻结与申诉

- 拨打**征信中心客服400-810-8866**,申请**“异议标注”**,在报告上临时冻结相关记录。

- 向**泄露机构**发送《个人信息泄露投诉函》,要求**删除、更正、赔偿**。

- 若机构拒不配合,向**当地网信办、市场监管局、银保监会**同步投诉。

第三步:法律维权与索赔

- 依据《个人信息保护法》第69条,可主张**“过错推定”**原则,由泄露方自证无过错。

- 保留**公证截图、通话录音、快递回执**作为证据,向法院提起**侵权诉讼**。

- 索赔范围包括**经济损失、精神损害、维权合理支出**,已有判例支持**1万—10万元**赔偿。

如何主动提升互联网征信评分?

评分模型虽保密,但核心逻辑可归纳为**“守约、稳定、成长、人脉”**四大维度:

守约:按时履约是底线

- **信用卡、花呗、白条**设置自动还款,避免逾期。

- 免押租借物品**及时归还**,避免产生违约记录。

稳定:账户与行为保持长期一致

- 同一手机号、地址、邮箱**持续使用三年以上**。

- 避免**频繁更换设备登录**,防止被判定为“异常账户”。

成长:消费与资产稳步提升

- 每月**信用卡账单金额**保持在授信额度的30%—50%,体现“可控负债”。

- 在**理财通、余额宝、京东小金库**持续存入资金,展示资产增长。

人脉:优质社交关系加分

- 添加**芝麻分750+、微信支付分700+**的好友,系统会参考“社交圈信用均值”。

- 避免与**黑名单用户**频繁转账,防止“连坐”降分。

未来三年互联网征信的三大趋势

趋势一:数据立法趋严,征信牌照重新洗牌

央行已暂停新设个人征信机构,现存**百行征信、朴道征信、钱塘征信**三家持牌机构将扩容。无牌数据公司面临**“断直连”**,必须与持牌机构合作,**数据流转成本上升30%以上**。

趋势二:信用分嵌入“数字身份”

国家正在推进**“可信数据空间”**,未来乘坐高铁、入住酒店、政务办事可能**只需出示“数字身份二维码”**,后台自动调用征信分完成核验,**实体证件逐步退出**。

趋势三:跨境征信试点启动

粤港澳大湾区、长三角将率先试点**“跨境信用互认”**,港澳居民在内地申请信用卡、租房可直接调用**香港信贷资料库(CCRIS)**数据,内地居民赴港投保也可使用**芝麻分、微信支付分**作为财务证明。

常见疑问快问快答

问:芝麻分多久更新一次?

答:每月6日更新,但若触发**重大违约或司法执行**,系统会**实时下调**。

问:注销支付宝账号能否清除负面记录?

答:不能。负面记录已同步至**百行征信**,**保存五年**后方可自动删除。

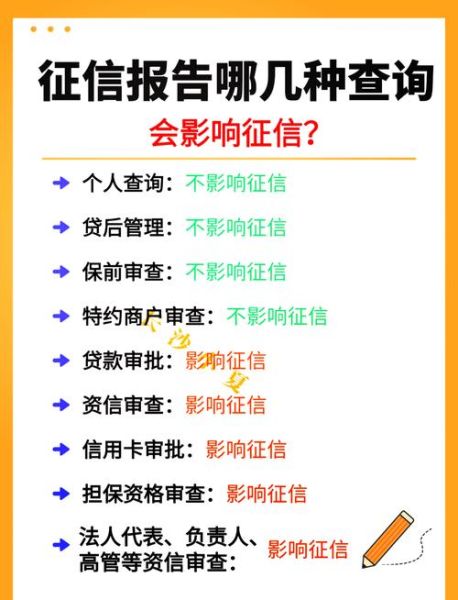

问:频繁查询征信会降分吗?

答:本人查询不影响;**机构硬查询**(信用卡审批、贷款审批)半年内超过6次会被视为“资金饥渴”,**导致评分下降**。

问:能否花钱“洗白”征信?

答:所有声称“征信修复”的中介均为诈骗。根据《刑法》第280条,**伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪**最高可判十年。

评论列表