2017年“互联网+农业”政策风口到底吹向了哪里?

2017年中央一号文件首次把“推进农业供给侧结构性改革”作为主线,并明确提出“实施‘互联网+’现代农业行动”。文件给出的关键词是:数据、平台、共享、融合。换句话说,政策鼓励把农业生产、流通、金融、服务全部搬到线上,用数据打通“最先一公里”和“最后一公里”。

那一年最火的三种落地场景长什么样?

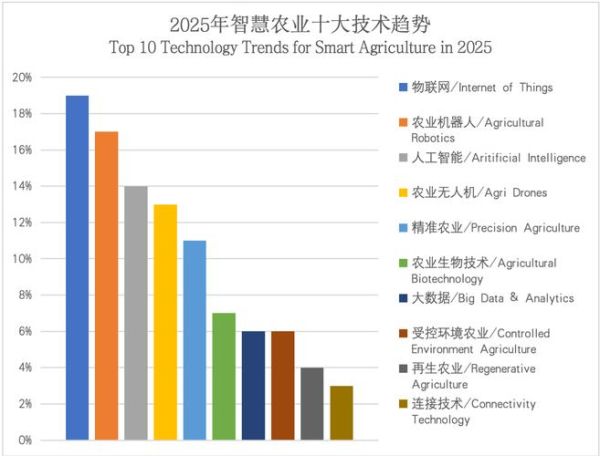

1. 产地端的“物联网+精准种植”

- 传感器+无人机+气象站组成田间“神经系统”,实时回传墒情、虫情、苗情。

- 黑龙江农垦的玉米示范田,通过变量施肥把每亩氮肥用量从28公斤降到22公斤,增产8%,减药15%。

2. 流通端的“产地仓+冷链共配”

- 阿里、京东在陕西洛川、广西百色等地建产地仓,苹果从树下到消费者餐桌由7天缩短到72小时。

- 产地仓同时承担分级、预冷、溯源三大功能,减少20%以上的损耗。

3. 消费端的“拼团+直播”

- 拼多多2017年上线“农货中央处理系统”,把分散的订单聚合成可预测的批量需求。

- 湖南麻阳的冰糖橙通过直播带货,单场销售额突破200万元,比传统批发渠道高3倍。

智慧农业盈利模式的四大套路

套路一:硬件租赁+数据订阅

初创公司把传感器、网关按每亩每年300~500元租给合作社,再收取每月每地块20元的数据服务费。硬件成本18个月即可回收,后期毛利高达65%。

套路二:产地仓金融

平台以仓单质押形式给果农提供周转资金,年化利率控制在8%~10%,远低于民间借贷。平台赚取2%~3%的利差,同时锁定货源。

套路三:订单农业+C2M反向定制

消费者预付定金,基地按需种植。北京某CSA农场用这种模式把客单价从120元提升到260元,复购率超过70%。

套路四:农产品品牌溢价

通过区块链溯源、短视频内容营销,把普通大米卖出每斤9.9元的高价。五常“十田十美”品牌2017年线上销售额增长450%。

2017年踩过的坑:为什么有些项目活不过一年?

坑一:重硬件轻运营

某省财政补贴的2000套智能灌溉设备,因没人会调参数,半年后80%成了摆设。硬件必须配本地化运维团队,否则就是废铁。

坑二:盲目追求“全链路”

一家创业公司试图从种植到零售全部自营,结果资金链断裂。正确姿势是先做深一个环节,再横向扩张。

坑三:忽视农民数字化能力

山东某苹果合作社引入APP记账,但果农平均年龄52岁,最终改回纸质账本。培训+简化界面是必修课。

今天的启示:2017年的经验如何复用到2024?

1. 把“补贴驱动”升级为“价值驱动”

2017年靠政府补贴买设备,2024年必须用降本增效的真实数据说服农户。比如无人机植保,需证明每亩节省人工成本15元以上。

2. 用AI重做“精准种植”

把2017年的静态传感器数据接入大模型,实现病虫害7天预测,农药使用再降30%。

3. 从“卖产品”到“卖服务”

把智能温室打包成“托管种植”服务,按产量抽成,农户零投入即可分享技术红利。

自问自答:中小农户如何低成本切入?

问:我只有50亩地,买不起整套物联网怎么办?

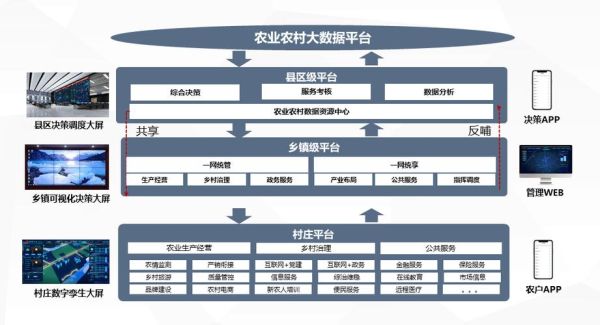

答:加入县域数字农业服务平台,按亩支付服务费,共享县级气象雷达、虫情感测站数据,每亩成本不到80元。

问:不会直播,怎么做线上销售?

答:与MCN机构签约保底分成模式,对方负责直播,你负责发货,佣金比例15%~20%,比传统代办更划算。

写在最后

2017年的“互联网+农业”像一场启蒙运动,让从业者第一次意识到数据可以像化肥一样增产。七年过去,技术成本下降、农民认知提升、供应链基础设施完善,当年的星星之火已成燎原之势。抓住单品突破、服务增值、品牌溢价三大核心,就能在下一轮农业升级中占据先机。

评论列表