安徽互联网基础建设到底走到哪一步了?

截至2023年底,安徽全省行政村光纤通达率100%,4G覆盖率99.7%,5G基站累计突破11万个,乡镇以上区域实现5G连续覆盖。合肥、芜湖、蚌埠三大枢纽节点直连国家骨干网,出口带宽达到42Tbps,在中部六省里稳居第一梯队。

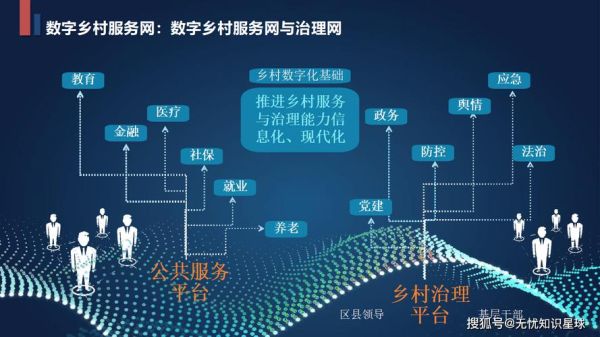

数字乡村落地还缺什么?

1. 最后一公里“毛细血管”未打通

虽然行政村通了光纤,但自然村覆盖率仅87%,部分山区仍需微波或卫星补充。农户家中Wi-Fi6普及率不足30%,导致高清直播、远程问诊等应用卡顿。

2. 数据“烟囱”林立

农业、水利、交通等12个省级平台各自为政,接口标准不一,基层重复录入率高达43%。一位皖北种粮大户吐槽:“同样一块地的坐标,我在三个系统里录了三次。”

3. 人才与资金双缺口

全省数字乡村运营师缺口约1.8万人;县级财政每年信息化预算仅占1.2%,社会资本观望情绪浓厚。

如何加速?安徽给出的三张牌

牌一:新基建“下沉”模式创新

- 铁塔公司“共享杆”:把5G微基站、环境监测、视频监控集成在一根路灯杆,单点成本下降40%。

- 广电700MHz“黄金频段”:穿透力强,一塔覆盖半径达15公里,解决山区信号盲区。

- “云网边”协同:在乡镇部署轻量化边缘节点,把时延压到10ms以内,支撑无人机植保实时回传。

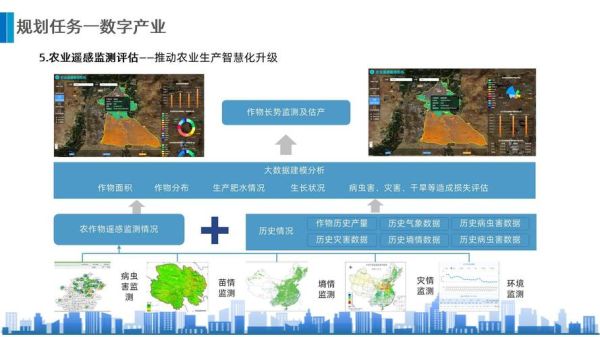

牌二:数据要素市场化破局

2024年4月,《安徽省公共数据授权运营管理办法》正式实施:

- 建立“三农”数据专区,整合土地、气象、农资等23类数据;

- 引入数据经纪人制度,允许第三方开发“种植算法模型”,收益按3:7分成(政府:企业);

- 上线“皖农码”,农户扫码即可调用自家地块历史墒情、虫情,减少重复检测。

牌三:政企学联合“造血”

安徽农业大学与华为共建“数字乡村学院”,每年定向培养500名“乡村CTO”;

省乡村振兴基金设立20亿元新基建子基金,对边缘节点、冷链IoT设备给予30%贴息贷款;

开展“数字合作社”试点,农户以土地经营权入股,平台统一提供智慧种植方案,收益提升18%以上。

农户最关心的四个实操问答

Q1:家里已经通了光纤,为什么刷短视频还是卡?

多半是室内Wi-Fi信道干扰。可登录路由器后台,把2.4GHz频段改为手动信道1、6、11三选一;若房屋面积大,加一台支持Mesh的Wi-Fi6子路由,成本不到300元。

Q2:想搞直播卖瓜,需要办什么手续?

三步搞定:

- 在“皖事通”APP搜索“乡村直播备案”,上传身份证、场地证明,1个工作日即可生成二维码;

- 到当地市场监管所免费申领“农产品地理标志”电子标签,提升信任度;

- 使用“安徽农品”抖音小程序,平台提供冷链补贴券,每单最高减5元。

Q3:无人机植保收费贵不贵?

以100亩小麦为例:

| 作业方式 | 人工 | 无人机 |

|---|---|---|

| 用时 | 2天 | 2小时 |

| 成本 | 1200元 | 800元(含药) |

| 节水率 | - | 30% |

省下的400元相当于每亩多收40斤粮的收益。

Q4:老人不会用智能手机怎么办?

村委会设置“数字驿站”,配备语音助手“小皖”,说一句“打开医保码”即可亮码;同时推广“亲情代办”功能,子女在合肥也能远程帮父母缴电费、预约挂号。

未来三年路线图

2024年:自然村光纤覆盖率提升至95%,边缘节点覆盖50%以上乡镇;

2025年:建成“长江中游城市群算力走廊”,安徽段出口带宽突破80Tbps;

2026年:数字乡村产业规模超3000亿元,农民人均数字收入占比达到25%。

当基站像水塔一样普及、数据像河流一样流动,安徽的田野里将长出更多“云端庄稼”。

评论列表