互联网技术壁垒到底指什么?它并不是简单的“技术难度”,而是企业或个人在竞争环境中,因技术积累、专利、人才、生态等因素形成的“护城河”。突破技术壁垒,意味着在已有优势者面前建立新的竞争维度。

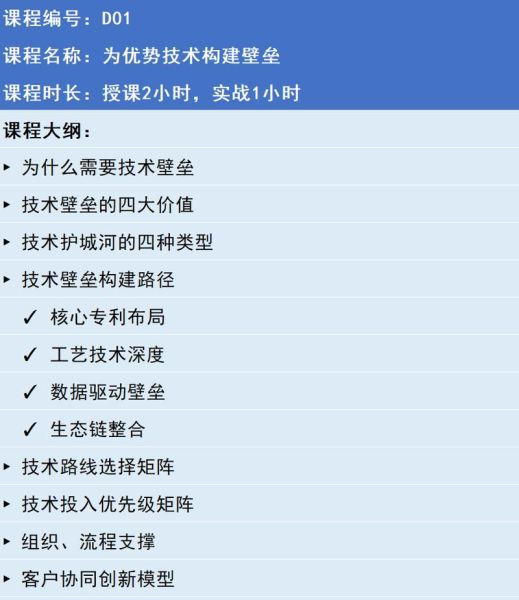

技术壁垒的四大核心维度

1. 专利与标准壁垒

为什么大厂能轻松卡住后来者?专利池+行业标准是最锋利的武器。例如5G领域,高通、华为通过数千件SEP(标准必要专利)形成交叉授权,新玩家要么交高额专利费,要么被排除在主流市场之外。

2. 数据与算法壁垒

数据规模越大,算法迭代越快,壁垒越高。抖音的推荐系统每日处理百亿级样本,后来者即使拿到开源模型,也缺乏“数据飞轮”持续优化。

3. 基础设施壁垒

云计算厂商的全球节点、自研芯片、软硬协同优化构成三重门槛。阿里云PolarDB通过存储计算分离架构,将延迟降到毫秒级,中小厂商难以复现。

4. 生态与开发者壁垒

微信小游戏、苹果App Store的分成规则+审核体系让开发者“自愿”绑定。生态一旦形成,迁移成本极高。

突破技术壁垒的五种实战策略

策略一:边缘创新,绕开正面战场

当巨头垄断中心节点时,向边缘场景要增量。例如,Zoom早期专注“弱网环境下的视频会议”,绕开思科、微软的硬件+软件捆绑模式。

策略二:开源换时间,社区换空间

TensorFlow、PyTorch通过开源快速聚拢开发者,用社区贡献抵消巨头的研发资源差距。国内如飞桨(PaddlePaddle)复制该路径,3年吸引300万开发者。

策略三:垂直场景深潜,做“小池子里的大鱼”

医疗影像AI公司汇医慧影,专攻肺结节检测单一病种,数据精度达99.2%,超越通用型AI厂商。垂直场景的数据密度成为新壁垒。

策略四:政策窗口套利

欧盟GDPR实施后,隐私计算技术(联邦学习、同态加密)需求爆发。国内初创公司如锘崴科技,借政策合规需求切入金融、医疗市场。

策略五:硬件重构,降维打击

特斯拉自研Dojo芯片,用专用架构处理自动驾驶视频数据,效率是英伟达GPU的10倍。硬件级创新可绕过软件层专利封锁。

技术壁垒的演化趋势

从“单点技术”到“系统级碾压”

早期壁垒可能是一个算法(如PageRank),现在则要求芯片-框架-数据-应用全栈协同。例如,ChatGPT背后是微软Azure算力+OpenAI算法+全网文本数据。

从“封闭”到“可控开放”

巨头开始选择性开源:Meta开源LLaMA但保留训练数据,谷歌开放TensorFlow但TPU芯片不对外。这种“部分开放”既吸引开发者,又守住核心优势。

中小企业如何评估自身突破可能性?

自问自答:

Q:没有专利怎么办?

A:聚焦商业秘密保护,例如数据标注流程、模型蒸馏技巧等非公开技术。

Q:融不到钱做芯片怎么办?

A:用FPGA+云原生架构替代,先验证场景可行性,再逐步ASIC化。

Q:如何对抗巨头的“人才虹吸”?

A:采用“核心团队+开源社区”混合模式,例如Stable Diffusion核心团队仅30人,但社区贡献者超5000人。

未来三年的关键变量

- AI生成内容(AIGC)的合规成本:谁能率先解决版权、伦理问题,谁就能建立新壁垒。

- RISC-V生态成熟度:开源指令集可能打破ARM/x86的专利墙,重塑芯片行业格局。

- Web3的去中心化技术栈:IPFS、零知识证明等能否重构数据所有权,削弱平台型巨头的数据壁垒?

技术壁垒的本质,是时间+资源+认知的复合优势。突破者未必需要在所有维度超越,只需在关键节点撕开一道裂缝,让“护城河”出现回流。

评论列表