一、互联网医疗平台到底靠不靠谱?

不少人在深夜身体突然不适,第一反应是打开某款健康App。可滑着滑着就开始犯嘀咕:这些穿白大褂的头像真的是医生吗?判断平台是否靠谱,先看“三证”:互联网医院许可证、医师执业证、药品网络销售服务资格证。打开国家卫健委官网,输入平台名称,一秒就能查到备案信息。

二、如何在线问诊不被坑?五个步骤拆解

1. 选平台:别被“全网最低价”忽悠

先问自己:这家平台有没有线下实体医院?如果只有线上页面,没有线下地址,直接关掉。再查App Store评分,低于4.0的谨慎下载。

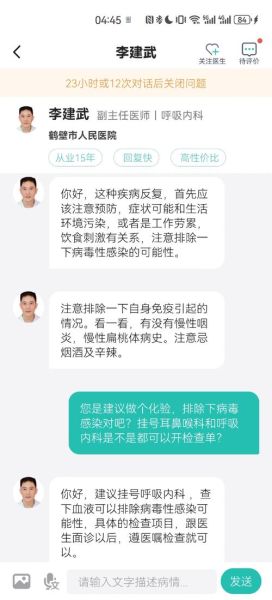

2. 验医生:三招识别“李鬼”

- 头像点开放大,看胸牌是否清晰显示医院名称

- 执业证书编号复制到“国家卫健委医师查询”系统,秒出真伪

- 问诊前抛一个专业问题,比如“儿童发热38.5℃能否交替用布洛芬和对乙酰氨基酚”,真医生会给出循证答案,假医生只会复制粘贴

3. 留证据:聊天记录就是维权武器

每次问诊结束,立刻截图保存对话、处方、支付记录。平台如果拒绝提供电子病历,直接拨打12320卫生热线投诉。

4. 慎买药:看清“药”字号还是“械”字号

在线药房常把保健品包装成药品。下单前看批准文号:国药准字才是药,国食健字只是保健品。遇到“祖传秘方”“三天根治”字样,立即退出。

5. 会退款:平台推诿时的三板斧

- 先找平台客服,24小时不回复就升级投诉

- 微信小程序搜索“12315”,选择“互联网医疗”类别,上传证据

- 金额超过3000元直接走法院小额诉讼,线上立案半小时搞定

三、深夜急诊场景:线上问诊实战演练

凌晨两点,孩子突然咳嗽。打开某头部平台,选择“儿科急诊”,30秒匹配到三甲医院主治医师。医生问:“咳嗽有痰音吗?体温多少?”家长上传了10秒视频,医生听诊后判断为急性喉炎,建议先雾化再观察。整个过程12分钟,花费39元,比打车去医院省了2小时。

四、慢性病复诊:如何省掉排队三小时

糖尿病患者每三个月要复查糖化血红蛋白。传统流程:挂号→排队→开单→缴费→抽血→等报告→再排队看结果,耗时半天。现在用互联网医院:线上开单→社区医院抽血→手机查报告→视频复诊→药品快递到家,全程只花一杯咖啡的时间。

五、医保报销:线上看病也能刷医保

很多人不知道,北京、上海、深圳等20多个城市已开通医保在线支付。操作路径:支付宝搜索“医保电子凭证”→绑定就诊人→选择支持医保的互联网医院→结算时自动抵扣。注意:目前仅限复诊,初诊仍需线下。

六、隐私泄露:你的病历可能被“共享”

2023年某平台被曝将用户问诊数据卖给保险公司。如何自保?注册时用副号邮箱,问诊时隐去真实姓名,病情描述用“本人”代替姓名。平台如果强制要求人脸识别,可以拒绝并改用电话问诊。

七、未来趋势:AI医生会取代真人吗?

目前AI只能处理标准化问题,比如用药提醒、报告解读。涉及触诊、听诊、影像动态观察的环节,仍需真人医生。国家药监局明确规定:AI诊断结果必须经执业医师确认才能生效。所以未来十年,互联网医疗是“AI+真人”的协作模式,而非替代。

评论列表