互联网法律发展前景:从“流量合规”到“算法治理”的跃迁

过去十年,互联网法律的关键词是“平台责任”与“数据合规”;未来十年,关键词将变成“算法治理”与“可信数字生态”。监管重心从“事后处罚”转向“事前合规设计”,意味着律师、法务、合规官必须提前介入产品原型阶段,而非等到产品上线后再补漏洞。

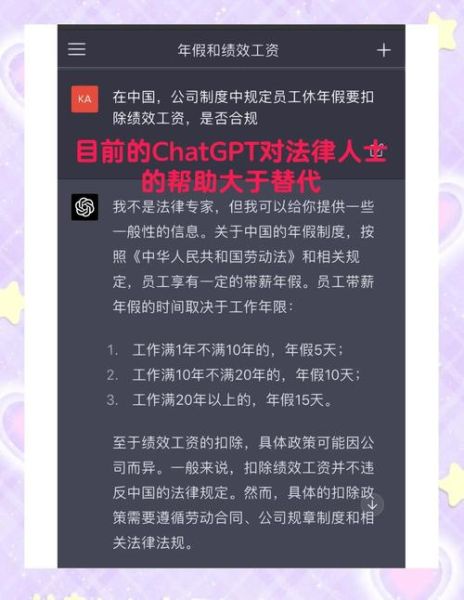

未来法律职业会被AI取代吗?先厘清三个误区

误区一:AI会替代所有法律人 实际上,AI最擅长的是规则明确、数据量大、结果可预测的场景,例如合同审查、法规比对、诉讼文书模板生成。对于价值判断、利益平衡、跨学科沟通,人类律师仍占绝对优势。

误区二:AI工具=降本增效的“万能药” 如果企业只是把AI当成廉价劳动力,忽视数据投喂质量、模型偏差、伦理审查,反而可能触发新的合规风险。真正的高手是把AI当作“第二大脑”,让机器处理重复劳动,人类专注策略与创新。

误区三:法律科技赛道已饱和 恰恰相反,垂直行业的合规科技(RegTech)才刚刚起步。金融、医疗、教育、跨境电商各自有独特的监管框架,AI需要“行业化训练”才能落地。懂技术又懂场景的复合型人才极度稀缺。

新兴岗位图谱:谁在抢滩互联网法律2.0?

- 算法合规官(Algorithm Compliance Officer):负责把GDPR、中国《个人信息保护法》的“可解释性”要求翻译成工程师能听懂的指标。

- 数据信托律师(Data Trust Counsel):设计跨境数据流动中的“可信第三方托管”架构,平衡国家安全与商业效率。

- 数字伦理审计师(Digital Ethics Auditor):对推荐算法、生成式AI进行伦理影响评估,出具“道德合规报告”。

- 区块链争议调解员(On-chain Dispute Mediator):利用智能合约自动执行小额赔付,同时保留人工介入复杂纠纷的通道。

企业合规的三条新战线

战线一:AIGC内容责任

当ChatGPT生成虚假广告或侵权文本,平台能否援引“技术中立”免责?中国《深度合成规定》已明确:平台需对生成内容做显著标识并建立投诉通道。律师需要提前在《用户协议》中嵌入“AI生成内容可追溯条款”,降低连带责任。

战线二:跨境数据“白名单”谈判

欧盟、美国、中国正在争夺数据主权话语权。企业法务必须学会用“标准合同条款(SCC)+本地化加密”组合拳,在各国监管夹缝中搭建合规桥梁。

战线三:开源代码传染性风险

90%的互联网产品依赖开源组件,但GPL、Apache等许可证的“传染性”条款常被忽视。未来诉讼热点将是:AI训练时混入了GPL代码片段,导致整个模型被迫开源。法务需在CI/CD流程中加入“许可证扫描机器人”。

法学院课程革命:从“背法条”到“训模型”

顶尖法学院已把“法律工程”列为必修课:学生要用Python调用OpenAI API,训练一个能自动标注判决书中“违约金酌减”因素的模型。评分标准不再只是“结论正确”,而是“数据清洗质量、特征工程合理性、伦理风险披露”。 传统“五院四系”如果不改革,毕业生将在就业市场输给“计算机+法律”双学位的跨界竞争者。

监管沙盒:小步快跑的全球实验

英国FCA、新加坡MAS、中国深圳前海都在试点“监管沙盒”:允许企业在限定时间、限定用户范围内测试创新模式,违法后果“从轻或豁免”。 律师的核心价值不再是“告诉客户什么不能做”,而是“设计一套可验证的合规实验方案,帮助客户在沙盒内拿到监管背书”。

长尾机会:下沉市场的合规蓝海

当一线城市卷成红海时,县域电商、乡村直播、农业SaaS的合规需求正在爆发: - 农产品直播如何规避《广告法》中的“最高级”禁用词? - 农机物联网收集的土壤数据是否属于“重要数据”需出境审批? 这些场景数据量小、付费能力弱,大厂看不上,却是青年律师“技术+法律”轻创业的处女地。

投资人视角:哪些法律科技项目值得下注?

- 垂直领域知识图谱:把监管条文、行政处罚、判例拆解成“实体-关系”三元组,训练行业专属大模型。

- 隐私计算+合规:用联邦学习解决“数据可用不可见”,同时自动生成《个人信息影响评估报告》。

- 智能合约保险:当DeFi协议被黑客攻击时,链上保险合约自动理赔,律师团队负责设计“漏洞认定标准”预言机。

个人成长路线图:如何成为“不可替代”的法律人?

阶段一:工具层 熟练掌握至少一款法律科技工具,例如Kira、LawGeex、幂律智能,能在十分钟内完成过去需要一天的合同审查。

阶段二:数据层 学会用SQL调取企业数据库,分析历史诉讼的“败诉因子”,用可视化报告说服管理层调整商业模式。

阶段三:模型层 与工程师共建“合规风险预测模型”,把监管处罚金额、舆情热度、用户投诉量转化为可量化的风险分值。

阶段四:治理层 参与行业标准制定,例如中国信通院《可信AI治理白皮书》,从“被动合规”跃迁为“规则制定者”。

尾声:法律人的“元能力”是什么?

不是背法条,不是写代码,而是“在不确定性中设计规则”的能力。AI可以优化规则执行,但无法回答“什么规则才公平”的终极命题。互联网法律的未来,属于那些能把技术、商业、伦理翻译成同一套语言的人。

评论列表