一、为什么必须做互联网政务需求分析?

政府数字化转型不是“上线一个网站”那么简单,而是要把“群众找政府办事”变成“政府主动服务”。如果缺少需求分析,项目往往会出现功能堆砌、重复建设、群众不买账三大通病。通过系统化的需求分析,可提前识别高频场景、痛点堵点、数据壁垒,把有限预算花在刀刃上。

二、互联网政务需求分析的核心目标是什么?

自问:到底要解决谁的什么问题?

自答:核心目标只有一句话——让数据多跑路、群众少跑腿。拆解成三个可量化指标:

- 办件量迁移率:线下窗口业务有多少比例能搬到线上;

- 单事项耗时:从申请到办结的平均时长缩短百分比;

- 满意度分值:群众对流程、材料、结果的打分提升幅度。

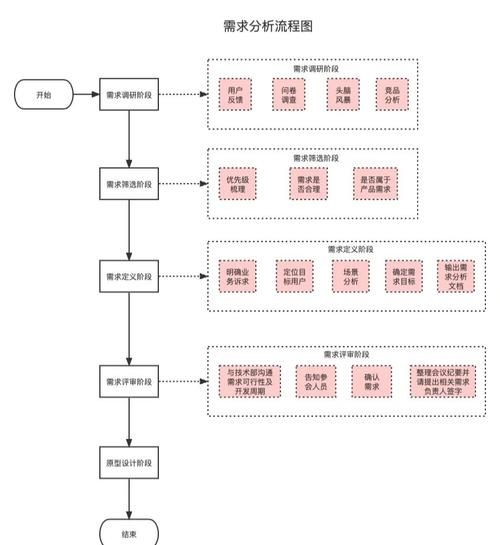

三、需求调研的“五步法”实操指南

1. 明确干系人地图

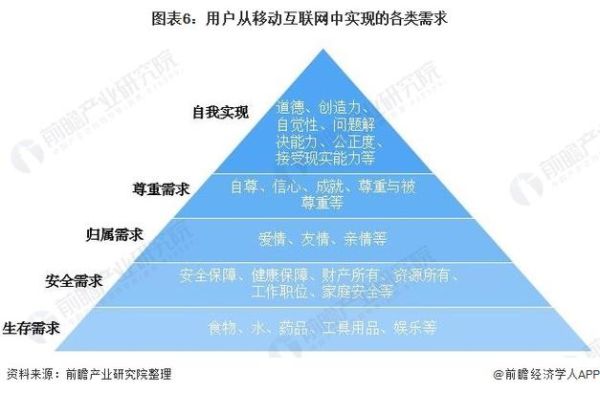

把“群众”细分为个人、企业、社会组织三类,再往下拆:

个人→户籍人口、流动人口、老年群体;

企业→初创、规上、外资;

社会组织→协会、基金会、民非。

每一类列出高频事项清单,例如老年群体最常用的是“养老金领取资格认证”。

2. 多通道采集原始需求

- 窗口蹲点:在政务大厅连续观察三天,记录群众咨询最多的问题;

- 热线录音:抽取过去六个月12345录音,做文本聚类,找出TOP20诉求;

- 数据埋点:在现有政务App里埋点,看哪些功能按钮被频繁点击却未完成;

- 问卷+深访:线上问卷收集广度,线下深访挖掘“为什么”。

3. 建立“痛点—场景—价值”矩阵

| 痛点 | 典型场景 | 可量化价值 |

|---|---|---|

| 重复提交材料 | 企业开办需要跑工商、税务、社保三个窗口 | 减少纸质材料60%,压缩时间从5天到2小时 |

| 证明“我妈是我妈” | 继承公证需派出所、社区、公证处多头跑 | 通过数据共享,群众跑动次数从4次降到0次 |

4. 用“MoSCoW法则”排优先级

Must:群众呼声最高、法律强制、领导督办;

Should:能显著提升满意度,但技术难度中等;

Could:锦上添花,可放在二期;

Won’t:与政策冲突或投入产出比过低。

5. 输出原型+用户故事

把需求翻译成低保真原型,再配一句用户故事:

“作为一名在外打工的流动人员,我希望用手机刷脸完成养老保险转移,这样就不用回老家盖章。”

四、常见误区与破解方案

误区1:只问部门,不问群众

破解:建立“群众体验官”机制,每月邀请真实用户走流程,现场打分。

误区2:把需求分析当成“写文档”

破解:采用敏捷需求看板,两周一个迭代,边做边验证。

误区3:忽视数据治理

破解:在需求阶段就同步梳理数据责任清单,谁产生、谁更新、谁共享、谁负责质量。

五、如何衡量需求分析是否成功?

自问:做到什么程度才算“需求清晰”?

自答:满足“三可”标准:

- 可测试:每一条需求都能写出验收用例;

- 可追踪:从原始访谈记录到最终功能点,链路完整;

- 可落地:技术、政策、预算三方面都给出可行路径。

六、案例:某市“出生一件事”需求分析实录

背景:新生儿父母需跑医院、派出所、医保、社保四个地方,平均耗时3天。

调研发现:83%的受访父母表示“最烦的是重复填表”。

需求提炼:把出生医学证明、户口登记、医保参保、社保卡申领整合为“一张表、一次提交”。

技术方案:医院系统与公安、医保、社保打通接口,刷脸核验身份,自动生成电子证照。

上线效果:跑动次数从4次降到0次,办理时长从72小时压缩到20分钟,群众满意度从78%提升到96%。

七、未来趋势:需求分析走向“预测式”

随着政务大模型的落地,需求分析将从“事后总结”变成“事前预测”。

做法:把历史办件数据、热线工单、舆情文本喂给大模型,自动识别潜在高频事项,提前半年布局系统升级。例如,模型预测“异地就医备案”将在暑期激增,可提前扩容医保云资源、优化流程。

评论列表