一、为什么“免费”反而成了最贵的陷阱?

“免费”是互联网最常用的获客手段,但**免费模式背后往往隐藏着高成本的数据收割**。当用户用邮箱、手机号、通讯录换取服务时,平台已经把这些信息打包卖给广告商或灰产。 自问:免费真的免费吗? 自答:用户支付的是**隐私和未来被精准收割的注意力**。

二、流量变现的三条灰色路径

- 虚假广告联盟:平台默许广告主用夸大、虚假素材,按点击分成,一旦投诉就甩锅给“第三方”。

- 静默下载:通过SDK捆绑,用户浏览网页时后台自动安装应用,消耗流量与存储。

- 数据二次贩卖:平台A把脱敏后的用户标签卖给平台B,B再结合自家数据还原出完整画像。

三、会员订阅的“自动续费”迷宫

很多APP把**“连续包月更优惠”**放在最显眼的位置,却把取消入口藏在四级菜单。 自问:用户真的知道怎么关吗? 自答:实测主流视频平台,平均需要**7次点击**才能找到关闭按钮,且每次弹窗都用红色按钮诱导继续订阅。

四、平台“二选一”背后的垄断套利

商家想在头部平台获得流量,必须签署**独家协议**,否则就被降权。 • 降权手段包括:搜索排名下滑、活动报名被驳回、甚至直接下架商品。 • 商家成本因此上升,最终**把佣金转嫁给消费者**。

五、算法推荐的“信息茧房”套利

平台用算法让用户沉迷,延长停留时长,从而插入更多广告。 自问:用户有选择权吗? 自答:大部分APP的“关闭个性化推荐”按钮形同虚设,**关闭后依旧推送同类内容**,只是换了个标签。

六、如何识别并防范这些漏洞?

1. 隐私层面

- 注册时**使用一次性邮箱**或虚拟号;

- 安装前查看权限列表,**录音、通讯录、短信**如无必要直接拒绝。

2. 付费层面

- 订阅后立即在**支付宝/微信的“自动扣款”**里删除协议;

- 用**虚拟信用卡**或余额不足的银行卡绑定,防止误扣。

3. 商家层面

- 多平台开店,**不把鸡蛋放在一个篮子里**;

- 保留平台“独家协议”的**邮件与录音证据**,以备反垄断投诉。

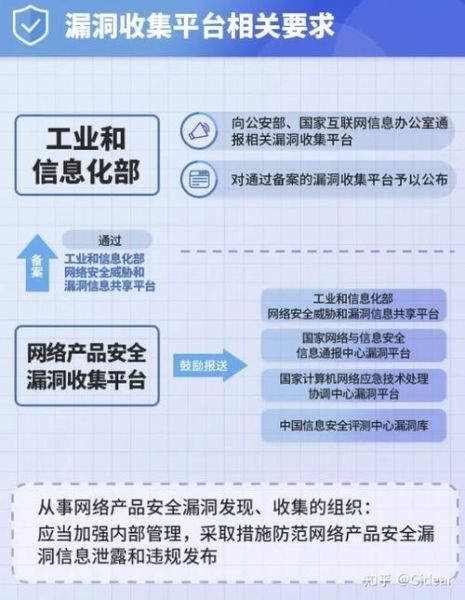

七、监管与自救的博弈

2021年起,工信部要求应用商店在**下载页显著位置标注“自动续费”规则**,但部分平台改用灰色小字。 自问:普通人能做什么? 自答: 1. 每季度查一次**工信部官网的通报名单**,卸载上榜APP; 2. 在**黑猫投诉、聚投诉**集中发帖,平台更怕舆情而非个人。

八、未来可能出现的三种新漏洞

• AIGC伪造客服:用AI语音冒充官方客服,诱导用户提供验证码。 • 数字藏品二次流通:平台承诺“限量”,却偷偷增发,最后砸盘跑路。 • 跨境数据套利:把服务器设在海外,规避国内数据出境审查。

九、给站长的SEO启示

1. 用**“品牌词+骗局”“APP名+自动续费”**做长尾词,流量精准且竞争低; 2. 在文章内链中加入**工信部投诉入口**,提升页面权威度; 3. **定期更新案例**,搜索引擎更偏爱时效性内容。

评论列表