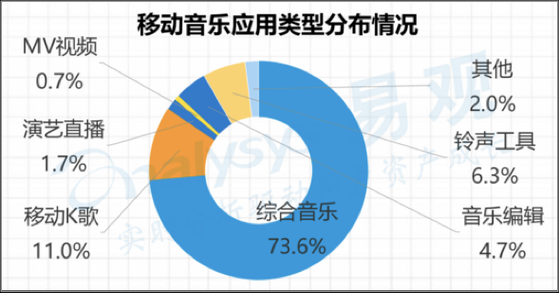

互联网音乐行业在版权收紧、流量见顶、用户口味多元的今天,究竟靠什么继续增长?本文用SWOT框架拆解行业现状,并给出可落地的突围路径。

一、Strengths:互联网音乐行业的四大先天优势

1. 海量曲库与算法推荐

- 主流平台曲库均超过5000万首,配合AI推荐,人均日收听时长突破80分钟。

2. 多元变现模型

- 会员订阅、数字专辑、直播打赏、广告植入、IP联名,五驾马车并行。

3. 社交基因天然

- 歌单分享、弹幕互动、合唱挑战,让用户既是消费者也是传播节点。

4. 数据闭环能力

- 从听歌行为到消费偏好,平台可实时回流数据,反哺内容采买与艺人运营。

二、Weaknesses:三大内部短板制约盈利天花板

1. 版权成本居高不下

独家版权被政策叫停后,版权方坐地起价,头部平台版权支出仍占总成本45%以上。

2. 用户付费意愿两极分化

一线城市付费率接近25%,下沉市场却不足8%,导致ARPPU值被持续稀释。

3. 独立音乐人长尾收益低

平台流量集中于头部艺人,腰部以下音乐人分账比例不足15%,创作积极性受挫。

三、Opportunities:政策与技术红利下的三大窗口

1. 车载与IoT场景爆发

- 2024年新能源车销量预计突破900万辆,车机预装音乐App成为新入口。

2. AIGC降低创作门槛

- AI作曲、AI作词工具已能生成完整Demo,独立音乐人可节省70%前期制作成本。

3. 虚拟偶像与元宇宙演出

- 虚拟歌手“洛天依”单场直播打赏破200万元,验证粉丝经济新形态。

四、Threats:外部风险不容忽视

1. 短视频持续蚕食时长

抖音、快手日均使用时长已达118分钟,音乐App被挤压至第二屏。

2. 政策对算法推荐的监管

“信息茧房”治理可能限制个性化推荐强度,影响用户粘性。

3. 全球经济波动影响广告预算

品牌主削减展示类广告,平台CPM下滑20%以上。

五、音乐平台如何突围?五大战术拆解

1. 版权“去独家”后的差异化打法

自问:没有独家版权,用户凭什么留下?

自答:深耕垂类内容,如国风、电音、疗愈白噪音,建立“内容标签+社区”护城河。

2. 付费率提升的AB测试模型

自问:如何让下沉市场用户心甘情愿掏钱?

自答:

- 价格歧视策略:推出3元/周的学生套餐;

- 权益捆绑:会员送外卖券、打车券,提升感知价值。

3. 独立音乐人扶持2.0

自问:平台怎样让长尾创作者赚到钱?

自答:

- 广告分成透明化:后台实时展示每万次播放收益;

- 众筹专辑功能:粉丝预付解锁制作,降低平台垫资风险。

4. 车载场景的三步渗透

自问:车机预装后,如何让用户主动打开?

自答:

- 语音唤醒:与车企合作定制“Hi,播放今日热歌”;

- 通勤歌单:基于GPS自动推送“早高峰提神”或“晚高峰舒缓”列表;

- 车家互联:到家前5分钟推送“家庭音响续播”提醒。

5. AIGC的“人机共创”机制

自问:AI作曲会不会让音乐同质化?

自答:引入“AI种子旋律+人工精修”流程,平台提供AI生成的基础Loop,音乐人二次创作后上传,既保证效率又保留个性。

六、未来三年的胜负手

胜负手一:谁能把“听歌”升级为“用歌”

从背景音乐到健身节拍、睡眠监测,场景化API输出将打开B端收入。

胜负手二:谁能建立“音乐+社交”的次世代关系链

不止于评论区,而是基于共同听歌品味的“虚拟社群”,让用户在平台内完成交友、组局、甚至相亲。

胜负手三:谁能把虚拟偶像运营成可持续IP

不依赖单次打赏,而是通过数字周边、元宇宙演唱会门票、品牌代言实现长线变现。

互联网音乐行业的牌桌远未到终局,版权、技术、场景、社群四张底牌如何组合,将决定下一个千亿市值的诞生。

评论列表