一、互联网资本运营到底在做什么?

互联网资本运营,简单理解就是把“流量”变成“现金流”,再把“现金流”变成“资本溢价”。它不再局限于传统的融资、上市,而是把用户数据、技术壁垒、品牌势能全部打包成可交易的资产包。

(图片来源网络,侵删)

自问:为什么字节跳动可以在未上市前就估值千亿美元?

自答:因为它把全球日活、算法模型、广告系统、内容生态整合成一个“超级资产包”,资本方买的是未来十年的增长期权。

二、2024年资本寒冬下的三大新玩法

1. 轻资产SPV:用最少钱撬动最大估值

过去烧钱买量,现在流行成立SPV(特殊目的载体),把高风险的创新业务剥离出去。母公司只保留盈利业务,财报立刻好看,估值反而上升。

2. 数据质押融资:把DAU当“应收账款”

银行与互联网平台合作,将月活、留存率、ARPU值折算成可质押资产,获得低息贷款。某头部社区平台凭5000万DAU拿到20亿元授信,利率比信用贷低40%。

3. 反向并购:绕过IPO直接上岸

监管趋严,排队时间长,越来越多公司选择收购一家已上市但业务萎缩的壳公司,把资产注入,三天完成“曲线上市”。

三、如何识别互联网资本运营中的“灰犀牛”?

自问:看似估值节节高,哪些信号预示风险?

自答:出现以下三条,就该拉响警报:

(图片来源网络,侵删)

- GMV增速>营收增速>利润增速,倒挂越严重,泡沫越大。

- 融资轮次间隔短于六个月,说明现金流只够烧半年。

- 核心高管连续减持,创始团队用脚投票最诚实。

四、中小团队的三条低成本避险路径

1. 现金流为王:把“烧钱率”锁进OKR

每月OKR第一条必须是净现金流为正天数,而不是用户增长。活下去才有故事可讲。

2. 业务对冲:一条腿ToC,一条腿ToB

当广告收入下滑,立刻把数据能力封装成SaaS卖给传统企业,用B端利润补贴C端获客。

3. 法务前置:把VIE架构拆成“乐高”

提前把境内运营主体、境外融资主体、知识产权主体做成可拆分模块,一旦政策变化,48小时完成重组。

五、未来十八个月,资本会涌向哪里?

根据一线基金内部路演纪要,三大赛道被反复提及:

- AI+产业SaaS:大模型落地场景,客单价高、续约率稳。

- 跨境支付+数字银行:新兴市场人口红利+牌照稀缺。

- 绿色算力:碳中和政策倒逼数据中心升级,政府补贴高达30%。

六、给创始人的最后三句话

第一句:估值是别人给的,现金流是自己挣的。

第二句:不要等到账上只剩六个月钱才启动融资。

第三句:把每一轮融资都当成最后一轮去谈条款。

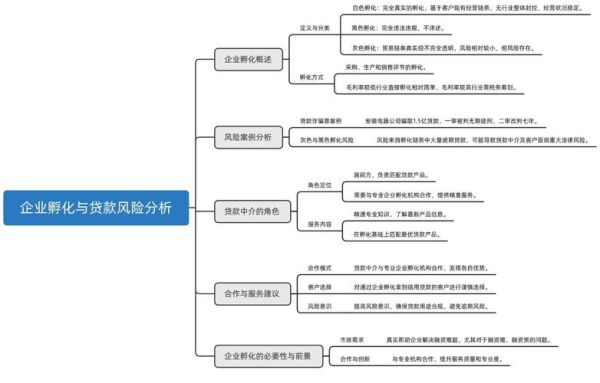

(图片来源网络,侵删)

评论列表