为什么要做工业互联网需求调研?

在数字化转型浪潮中,企业常常陷入“**买了系统却用不起来**”的困境。根源在于前期需求调研流于形式,没有把**真实痛点**与**业务场景**对应起来。通过系统化的需求调研,可以:

- 提前发现**设备联网瓶颈**,避免重复投资

- 量化**降本增效**空间,为ROI测算提供依据

- 让IT与OT部门**语言对齐**,减少后期扯皮

工业互联网需求调研的五大核心维度

1. 设备层:到底哪些机器必须联网?

自问:是不是所有设备都要装网关?

自答:优先把**高故障率、高能耗、高价值**的三高设备接入。用一张矩阵表打分:

- 故障停机损失>1万元/小时 → 权重30%

- 能耗占车间总量>20% → 权重25%

- 单机价值>50万元 → 权重20%

2. 数据层:需要采集哪些关键字段?

常见误区是“能采的都采”。正确做法是**以用例倒推字段**:

- 若做**预测性维护**,至少采集振动、温度、电流三轴数据

- 若做**能耗优化**,必须同步采集功率、累计电量、班次信息

3. 网络层:现场到底能不能布光纤?

在金属加工车间,**高频电磁干扰**会让Wi-Fi信号衰减70%。此时:

- 优先评估**5G工业专网**的时延与成本

- 若现场已有**Profinet**布线,可直接复用,减少停机改造

4. 应用层:谁来用这些工业App?

把角色拆成三类:

- **操作工**:需要**一键报修**、**电子SOP**

- **设备科**:关注**OEE看板**、**备件寿命预测**

- **总经理**:只看**月度节能收益**、**订单准交率**

5. 安全层:哪些数据不能上云?

自问:PLC里的配方参数会不会泄露?

自答:把数据分级——**工艺参数**留在边缘服务器,**产量统计**上传云端做BI分析。

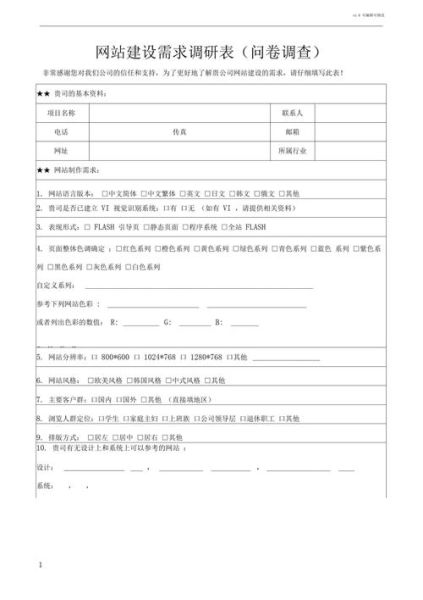

调研问卷模板怎么写?直接可用的三段式结构

第一段:背景信息(3道题)

- 贵公司产线数量:□1条 □2-5条 □6条以上

- 现有设备品牌:□西门子 □三菱 □台达 □其他___

- 已部署的工业软件:□MES □SCADA □ERP □无

第二段:痛点挖掘(5道题)

- 过去12个月,因设备故障导致的**计划外停机**总时长:___小时

- 目前**设备点检**方式:□纸质 □Excel □PDA □未点检

- 换型调试平均耗时:□<30分钟 □30-60分钟 □>60分钟

- 能耗占生产成本比例:□<5% □5-10% □>10%

- 现有数据利用率:□<20% □20-50% □>50%

第三段:期望与预算(4道题)

- 最希望解决的TOP3问题:___、___、___

- 可接受的**项目回收期**:□<12个月 □12-24个月 □>24个月

- 预算范围:□50万以内 □50-200万 □200万以上

- 内部可投入的**专职人员**:□1人 □2-3人 □4人以上

现场调研的“三看三问”技巧

一看:看设备铭牌与布线

记录**控制器型号**、**通讯协议**、**空余接口**,拍照存档,避免后期二次下厂。

二看:看操作工真实操作

不要只听车间主任介绍,**蹲点30分钟**观察工人如何抄表、如何换刀,你会发现**纸质记录错误率高达15%**这类隐藏痛点。

三看:看备件仓库

若仓库里**同型号电机备了5台以上**,说明故障频繁,预测性维护ROI极高。

一问:问最担心什么

设备科最怕**“新系统增加工作量”**,IT部最怕**“数据不准被追责”**,把顾虑前置到方案里。

二问:问历史数据

直接索要过去一年的**维修记录Excel**,用数据验证“故障多”是主观印象还是事实。

三问:问验收标准

提前确认:项目验收时,**OEE提升5%**算成功还是**能耗降低10%**算成功?避免后期扯皮。

如何把调研结果变成可落地的需求文档?

步骤1:痛点-价值矩阵

把每条痛点按**影响程度**与**解决难度**打分,优先做**影响大且难度低**的象限。例如:

- “人工抄表错误” → 影响8分,难度3分 → 优先做

- “老设备无通讯口” → 影响6分,难度9分 → 暂缓

步骤2:用例故事板

用**用户故事**描述场景:

“作为设备科张工,我希望在手机上看到空压机的实时电流,当电流超过额定值20%时收到微信预警,以便在周日安排检修,避免周一停线。”

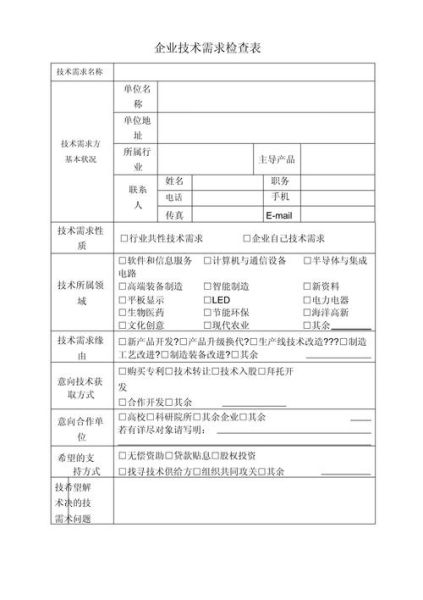

步骤3:技术-商务双清单

把需求拆成两张表:

- **技术清单**:协议转换器型号、采样频率、边缘计算盒子配置

- **商务清单**:培训天数、质保年限、分期付款节点

常见坑位提醒

- 只调研老板,不调研班组长 → 导致**一线抵触**

- 把“想要”当“需要” → 例如**盲目要求AI质检**,其实只需**简单视觉检测**即可

- 忽略**老系统接口费** → 预算外再多掏20万

把以上步骤跑完,你的工业互联网需求调研就能**直接对齐可执行方案**,而不是停留在PPT层面。

评论列表