互联网文化产业盈利的核心逻辑是什么?

盈利的本质是价值交换。互联网文化产业把“内容”变成“资产”,再把“注意力”变成“现金流”。

自问:为什么用户愿意付费?

自答:因为情绪价值、社交货币、身份认同三要素同时被满足。

当下最主流的六大变现模型

- 会员订阅:Netflix、B站大会员,通过持续上新锁定长期现金流。

- 内容付费:得到、喜马拉雅,把知识拆成SKU,按件售卖。

- 广告植入:抖音信息流、公众号软文,用算法把广告伪装成内容。

- IP衍生品:故宫口红、原神手办,把符号溢价做到极致。

- 虚拟打赏:直播礼物、公众号赞赏,让用户为“即时情绪”买单。

- 游戏联运:影视IP授权手游,一次创作,多次收割。

未来十年的三大技术变量

1. AIGC:内容生产门槛趋近于零

当AI可以批量生成剧本、插画、音乐,稀缺性将从“生产端”转向“策展端”。谁能帮用户筛选、重组、二次创作,谁就能掌握分发权。

2. Web3.0:版权归属与分账透明化

NFT让数字内容具备唯一性,智能合约自动分账,创作者无需平台即可直接变现。但泡沫与监管并存,合规路径仍在探索。

3. XR终端:沉浸式体验重塑消费场景

Quest、Vision Pro普及后,演唱会、展览、文旅将变成“可下载”的虚拟商品。线下流量被线上场景虹吸,传统景区必须学会做“数字孪生”。

政策红利与合规红线并存

自问:为什么2023年游戏版号突然加速发放?

自答:因为“数字经济”被写入地方政绩考核,文化出海成为新的外汇增长点。

但未成年人防沉迷、数据出境审查、AI生成内容标识,任何一条红线踩中都可能让商业模式归零。

用户代际迁移带来的需求裂变

| 代际 | 核心需求 | 付费逻辑 |

|---|---|---|

| Z世代 | 圈层认同 | 为“同好”标签付费 |

| α世代 | 交互深度 | 为“可参与剧情”付费 |

| 银发族 | 情感陪伴 | 为“主播一声爸妈”付费 |

品牌必须用子账号体系切割人群,同一IP在不同平台讲不同方言。

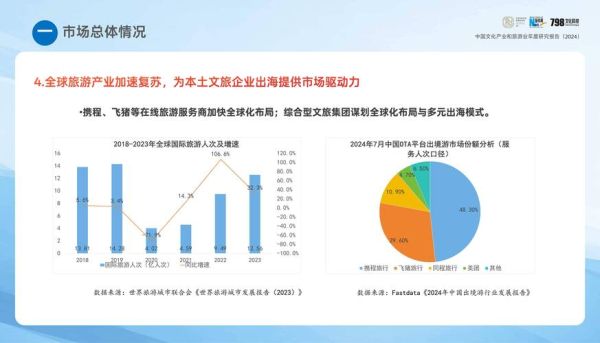

文化出海的新打法:从“翻译”到“转码”

过去我们把国产剧字幕翻译成英文,现在直接把仙侠世界观拆成TikTok短剧。

案例:晋江小说《天官赐福》通过越南语广播剧登顶东南亚,秘诀是把“道教符咒”替换成当地佛教意象,降低文化折扣。

长尾市场的掘金机会

- 方言内容:潮汕话脱口秀在YouTube单月广告分成超10万美元。

- 小众技艺:核雕、锔瓷直播带货,客单价是工厂货的20倍。

- 怀旧经济:90后愿意为“千禧年滤镜”的MP3音质付溢价。

企业如何搭建抗周期的内容资产

第一步:把爆款内容“原子化”,拆成可复用的角色、场景、梗。

第二步:建立“数字藏经阁”,用区块链技术存证所有创作草稿,未来可溯源维权。

第三步:签约“虚拟人”而非真人,避免塌房风险,同时可7×24小时直播。

投资人视角:下一个独角兽的估值逻辑

不再看DAU,而看“文化渗透率”:一个IP在多少个国家成为社交媒体热门话题。

不再看ARPU,而看“跨媒介转化率”:有多少用户因为看了动画去购买NFT门票。

2024年Q1,能同时满足这两个指标的团队,Pre-A轮估值已突破3亿美元。

评论列表