互联网医疗到底包含哪些环节?

把互联网医疗拆开来看,它并不是简单的“线上问诊”,而是一条由技术层、服务层、支付层、监管层交织而成的完整链条。 自问:如果只做一个问诊App,能否跑通? 自答:几乎不可能,因为缺少处方流转、医保对接、药品配送、数据合规四大关键节点,用户留存率会迅速下滑。

图谱拆解:七大核心角色与资金流

- 用户端:患者、亚健康人群、保险投保人

- 医生端:多点执业医生、公立医院团队、自由执业医生

- 医院/诊所:公立三甲、民营专科、基层社康

- 医药工业:原研药企、仿制药企、生物科技公司

- 医药流通:国控、上药、九州通等分销巨头,以及O2O送药平台

- 保险与支付:商业健康险、医保局、惠民保、企业团险

- 技术赋能:云服务商、AI影像、SaaS慢病管理、区块链溯源

资金流方向:用户→保险/医保→医院→药企→流通→技术方,每一环都有抽佣、折扣、返点、订阅费四种盈利切口。

盈利模型:从“卖药”到“卖数据”的四级跳

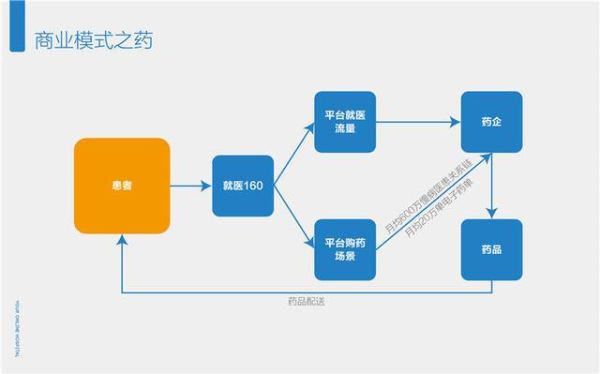

一级:药品差价与处方流转

典型做法是把医院处方电子化外流到合作药房,平台赚取8%—15%的毛利。难点在于医保统筹区准入,需要拿到地方医保电子处方共享平台的接口。

二级:会员订阅与慢病管理

糖尿病、高血压等慢病患者每年愿意支付300—800元获得连续监测、用药提醒、营养师随访。平台把医生时间切片化,按分钟计费,毛利率可达60%。

三级:保险联合运营

与保险公司共创按疗效付费的险种,例如减重失败即退保费。平台通过用户行为数据帮助保险方精准定价,获得保费分成与健康管理服务费。

四级:真实世界数据(RWD)变现

当平台沉淀了十万级的随访数据,药企愿意为上市后研究、适应症扩展买单,单个项目报价百万级。前提是数据治理符合HIPAA与国内个人信息保护法。

常见疑问:医保线上支付为什么总是“雷声大雨点小”?

自问:国家层面不是已经发文支持“互联网+”医保支付吗? 自答:文件允许的是复诊线上医保支付,而首诊仍需线下。各地医保基金池松紧不同,导致统筹区接口开放节奏差异巨大。解决路径只有两条:

- 先拿下门诊慢特病线上支付试点城市

- 与地方医保局成立合资公司,共同运营医保统筹账户

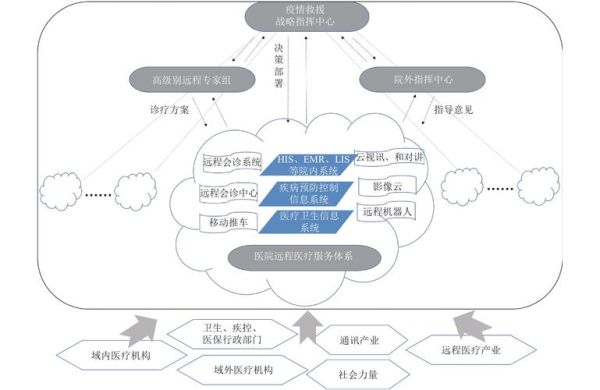

技术护城河:谁能把“数据孤岛”串成“数据湖”?

医院HIS、LIS、PACS系统各自为政,互联网医疗平台要想拿到完整病程数据,必须做三件事:

- 接口适配:兼容HL7、FHIR、IHE三大标准

- 隐私计算:采用联邦学习,让数据“可用不可见”

- 临床质控:内置CDSS(临床决策支持系统),降低误诊率,提升医生使用意愿

一旦打通,平台就能提供DRG/DIP控费解决方案,向医院收取按人头包年的技术服务费。

监管红线:哪些业务必须持牌?

把“牌照地图”摊开来看,互联网医疗创业者最容易踩坑的三张牌照:

- 互联网医院牌照:必须与实体医疗机构签订托管协议,且医生多点执业备案

- 药品网络交易服务证:A证(国家药监局)才能做第三方平台,B证只能自营

- 医疗器械网络销售备案:如果涉及家用IVD试剂,还需冷链资质

无证经营的代价是应用商店下架与百万级罚款,合规成本需提前计入财务模型。

未来变量:AI医生、数字疗法与虚拟药房

当大模型医疗通过临床试验,AI医生可能以软件即医疗器械(SaMD)形式获批,平台将新增按调用量收费的盈利点。 数字疗法(DTx)把行为干预变成可报销的“电子药”,平台可参与医保目录谈判,拿到按疗程结算的长期现金流。 虚拟药房则通过3D打印药物实现个性化剂量,平台赚取技术授权费与专利分成。

给创业者的三点忠告

- 先做区域深耕,再谈全国复制:医保政策碎片化决定了“农村包围城市”策略更有效

- 把医生当用户,而不是劳动力:只有让医生获得学术声誉与阳光收入,平台才有持续供给

- 数据合规是生命线:提前部署国密算法、区块链存证、审计日志,否则估值再高也融不到下一轮

评论列表