一、行业整体现状:产能、需求与利润的三重博弈

中国玻璃行业目前处于“高产能、弱需求、低利润”的胶着状态。工信部数据显示,截至2023年底,全国浮法玻璃在产产能约14.2亿重量箱,同比微降1.8%,但库存却攀升至历史高位,平均库存天数超过45天。

1.1 产能为何降不下来?

地方政府对GDP与税收的依赖,使得“僵尸产能”迟迟难以出清。即便行业亏损面超过30%,仍有企业通过技改名义新增产线。

1.2 需求端到底差在哪?

房地产新开工面积连续两年负增长,直接拖累平板玻璃需求;而光伏玻璃虽保持20%以上增速,但基数小,难以完全对冲。

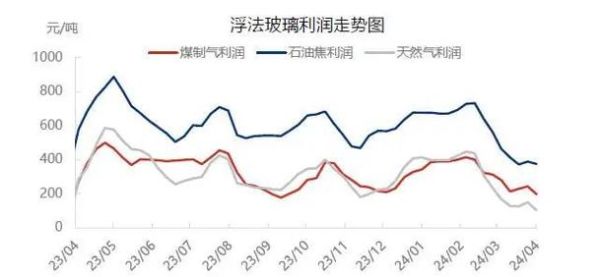

二、价格与成本:谁在吞噬利润?

2023年5mm浮法玻璃均价一度跌破80元/重量箱,而天然气、纯碱两大成本项却居高不下,导致行业平均毛利率仅6.4%,创十年新低。

2.1 纯碱价格为何如此疯狂?

海外能源危机推高合成氨成本,国内环保限产又压缩了天然碱供应,双重挤压下,轻碱价格从年初的2200元/吨飙升至3100元/吨。

2.2 天然气“气荒”还会重演吗?

冬季保民用、限工业的政策惯性仍在,玻璃企业被迫采购高价LNG补充,单箱成本增加8-12元。

三、技术升级:超薄、超白、超韧的三条赛道

当传统建筑玻璃陷入红海,技术迭代成为突围关键。当前最热的三大方向:

- 0.1mm柔性超薄玻璃:折叠屏手机渗透率提升,2025年全球需求或突破5000万片。

- 光热超白玻璃:熔盐塔式光热电站每万千瓦需超白玻璃8万重量箱,十四五规划新增装机3GW。

- 高铝锂硅防火玻璃:高层幕墙强制标准落地,C类防火玻璃单价可达普通浮法的5倍。

四、政策变量:碳交易与产能置换的生死线

2024年起,玻璃行业将正式纳入全国碳市场。按当前排放基准,一条600吨/日的生产线年配额缺口约12万吨,需花费600-800万元购买CCER。

4.1 哪些企业能活下来?

拥有天然气+光伏双燃料系统的产线,碳排放强度可降低30%;而使用石油焦的中小窑炉,可能直接面临关停。

4.2 产能置换新规如何影响布局?

工信部最新文件要求,2025年底前完成8.5代及以下电子玻璃产线的搬迁或改造,这将引发新一轮“东南沿海向中西部”的产业转移。

五、未来五年:需求结构剧变的四个确定性

基于对政策、技术、消费的三重推演,2024-2028年中国玻璃市场将呈现以下特征:

5.1 光伏玻璃需求年复合增速25%

双碳目标下,全球光伏新增装机从2023年的350GW增至2028年的600GW,中国组件产能占比维持80%,对应2.0mm镀膜玻璃需求从9亿平米飙升至28亿平米。

5.2 汽车玻璃“轻量化+智能化”

新能源车渗透率突破50%,天幕玻璃单车用量从1.2㎡提升至2.5㎡,镀银隔热、电致变色等附加功能使单价翻倍。

5.3 药用玻璃国产替代加速

一致性评价推动中硼硅玻璃渗透率从15%到40%,山东药玻、正川股份等头部企业产能扩张3倍仍供不应求。

5.4 出口市场“东南亚+中东”双轮驱动

RCEP关税减免使越南、印尼光伏玻璃进口成本降低8%;沙特NEOM新城项目带来2000万重量箱的超白玻璃订单。

六、企业生存指南:穿越周期的三条路径

面对需求分化与成本高压,不同规模企业需采取差异化策略:

6.1 龙头集团:垂直一体化

信义玻璃、旗滨集团通过布局硅砂-纯碱-天然气-深加工全产业链,将成本波动控制在±5%以内。

6.2 中型企业:柔性制造

改造现有浮法线为“一窑多线”,实现建筑玻璃与光伏玻璃的快速切换,订单响应时间缩短至7天。

6.3 小微企业:利基市场

专注艺术玻璃、微晶玻璃等细分领域,利用定制化服务获取30%以上溢价,避开价格战。

七、投资警示:警惕三大“伪需求”陷阱

资本狂热下,部分概念存在过度炒作风险:

- 真空玻璃:实际隔音效果与三玻两腔差异不大,但成本高出3倍,民用市场接受度低。

- 发电玻璃:碲化镉薄膜转化效率仅13%,且含重金属镉,政策补贴退坡后盈利模型崩塌。

- 纳米自清洁玻璃:实验室数据优异,但户外环境下二氧化钛涂层2年即失效,维护成本高昂。

评论列表