滤波器选型:到底该看哪些关键指标?

很多工程师第一次面对滤波器选型时,都会被“截止频率、插入损耗、带外抑制、VSWR、功率容量”这些参数绕晕。其实,把问题拆成三步,就能快速锁定型号:

- 第一步:明确系统频率范围——先确定信号最低频率fL与最高频率fH,再留出10%以上的保护带,防止温漂和制造公差。

- 第二步:评估干扰源位置——如果干扰落在2.4 GHz附近,而信号本身在2.3 GHz,那么需要的就不是“陡峭”,而是带外抑制≥60 dB@2.4 GHz。

- 第三步:权衡体积与Q值——同轴腔体Q值高,但体积大;LTCC体积小,但Q值低。手持设备优先LTCC,基站射频前端优先腔体。

滤波器工作原理:为什么它能“只过想要的频率”?

滤波器不是“挡住”频率,而是利用谐振结构对不同频率呈现不同阻抗,让目标频段顺利通过,其余能量被反射或吸收。

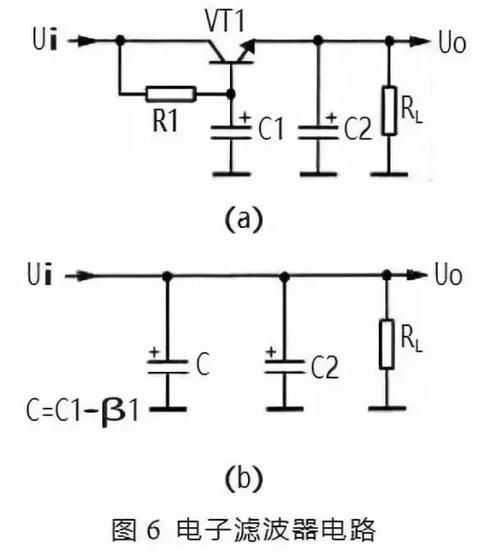

1. LC低通原型如何演变成微带滤波器?

把集总电感换成“高阻抗微带线”,把集总电容换成“低阻抗微带线”或“交指结构”,再用理查德变换把电长度换算成物理尺寸,就完成了从原型到分布参数的迁移。

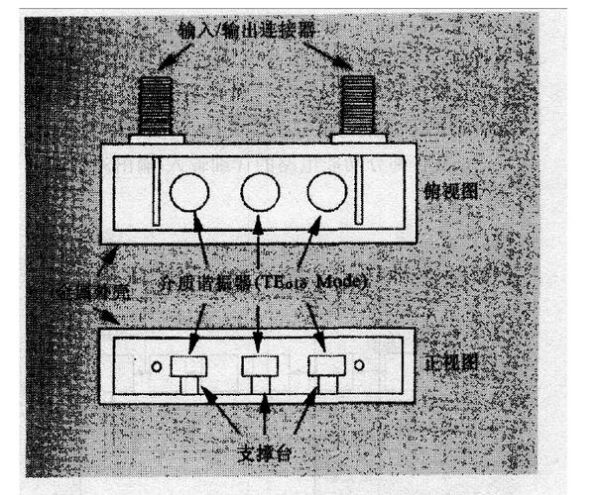

2. 腔体滤波器靠什么实现高Q?

金属腔体提供低损耗的电磁边界,谐振柱与调谐螺钉形成可调电容,Q值轻松做到1000以上。秘诀在于:

- 内壁镀银降低趋肤损耗;

- 耦合窗口控制级间耦合系数;

- 温度补偿材料抑制频漂。

3. SAW与BAW的区别究竟在哪?

SAW利用表面声波在压电基片上传播,频率由叉指换能器周期决定;BAW则是体声波在薄膜谐振器内垂直传播,频率由薄膜厚度决定。结果差异:

- SAW:1 MHz–2.5 GHz,插入损耗1–3 dB,成本低;

- BAW:1.5 GHz–6 GHz,Q值更高,温漂更小,适合5G n77/n79。

实战问答:工程师最常踩的五个坑

Q1:仿真曲线完美,实测却差10 dB抑制,哪里出了问题?

多半是接地不良。微带滤波器地孔间距超过λ/8,就会引入寄生电感,把零点“吃掉”。解决:在耦合区周围打一圈地孔,间距≤λ/20。

Q2:为什么同一批滤波器,高低温下中心频率漂移±20 MHz?

温度系数没选对。陶瓷材料TCf 为 –45 ppm/℃时,2 GHz 器件在–40 ℃到+85 ℃会漂移2 GHz × 125 ℃ × 45 ppm = 11.25 MHz。若系统要求±5 MHz,必须选用TCf ≤ ±20 ppm/℃的温补型。

Q3:插损1 dB和插损2 dB,对链路噪声系数影响有多大?

用Friis公式一算便知:若第一级增益20 dB,滤波器放在第一级后,则NFtotal = NFLNA + (Lfilter–1)/GLNA。当NFLNA=1 dB,GLNA=20 dB时:

- 插损1 dB:NFtotal≈1.07 dB;

- 插损2 dB:NFtotal≈1.15 dB。

别小看0.08 dB,在接收灵敏度边缘就是能否解调的差别。

Q4:多工器与滤波器阵列谁更适合基站RRU?

多工器共腔设计,可把Tx/Rx/BR三路合到一个腔体,体积缩小30%,但调试复杂;滤波器阵列独立封装,调试简单,隔离度更好。运营商批量交付更青睐多工器,实验室原型阶段常用阵列。

Q5:EMC测试30 MHz–1 GHz超标,加低通还是加带阻?

先看超标频点:如果只有100 MHz、300 MHz两个窄带杂散,用带阻滤波器可把体积缩小到原来的1/3;如果是宽带噪声,则必须低通。用近场探头扫一遍,答案自然浮现。

未来趋势:从5G到6G,滤波器技术走向何方?

- 超宽带可调滤波器:MEMS电容阵列+BST铁电薄膜,实现400 MHz–6 GHz连续可调,解决n28/n41/n78共板难题。

- 异质集成:把BAW滤波器直接做在RF-SOI功放裸片上方,节省走线损耗,提升PAE 3–5%。

- AI辅助调谐:通过机器学习算法,根据S参数自动调整螺钉深度,把传统2小时手工调试压缩到5分钟。

选型清单:十分钟完成滤波器BOM

把下面这张表打印出来,勾选即可:

- 频率范围:_____ MHz–_____ MHz

- 插入损耗:≤ _____ dB

- 带外抑制:≥ _____ dB@ _____ MHz

- 功率:连续 _____ W,峰值 _____ W

- 尺寸:长×宽×高 ≤ _____ mm×_____ mm×_____ mm

- 温度:–_____ ℃ 至 +_____ ℃,频漂 ≤ _____ MHz

- 接口:SMA/N/DIN/SMP/焊接

- 成本:≤ _____ USD@10 kpcs

填完八项,打开任意一家主流厂商的在线筛选器,型号瞬间锁定。

评论列表