2024年,风险投资(VC)行业正经历一场“冰火交织”的洗牌:募资端寒意未散,投资端却悄然回暖。本文用自问自答的方式,拆解当前VC行业最常被搜索的两大长尾疑问,帮助创业者与投资人快速抓住关键脉络。

VC行业现状:募资难、估值降、退出慢,真的“寒冬”了吗?

一问:为什么LP(出资人)突然“捂紧钱包”?

答案很简单:美元基金退潮+人民币基金监管趋严。

- 美联储高利率导致海外LP配置重心转向债券与二级市场,美元基金新募规模同比下滑近四成;

- 国内《私募条例》强化穿透式监管,银行理财、险资等“金主”出资节奏放缓,人民币基金平均单笔募资周期拉长至18个月。

二问:估值普遍下调,是机会还是陷阱?

2023Q4至2024Q1,中国早期项目平均估值下降25%—35%,但优质资产议价权仍在。

- “估值降”不等于“便宜”:若收入增速同步下滑,PS倍数反而被动抬升;

- 真正便宜的是现金流为正、细分龙头、上一轮未过度透支的项目。

三问:IPO收紧,VC如何退出?

港交所18C、北交所直联机制虽打开窗口,但并购退出占比首次突破40%。

- 产业资本成为最大买家:半导体、新能源、医药外包领域并购溢价可达6—8倍EV/EBITDA;

- S基金(Secondary Fund)交易量年增60%,为早期VC提供“时间换空间”的流动性。

2024年风险投资趋势:钱往哪走?赛道、阶段与区域三维拆解

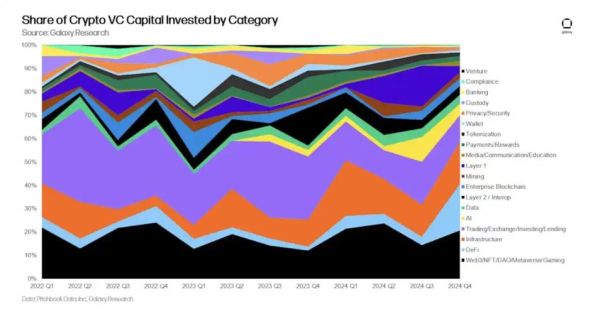

一问:哪些赛道还能拿到大钱?

把2024年已披露单笔超5亿人民币的融资事件拉一个清单,会发现“AI+产业”与“新能源+出海”占去七成席位。

- 生成式AI应用层:不再卷大模型,而是垂直场景落地——法律、金融、工业设计三大细分吸金最多;

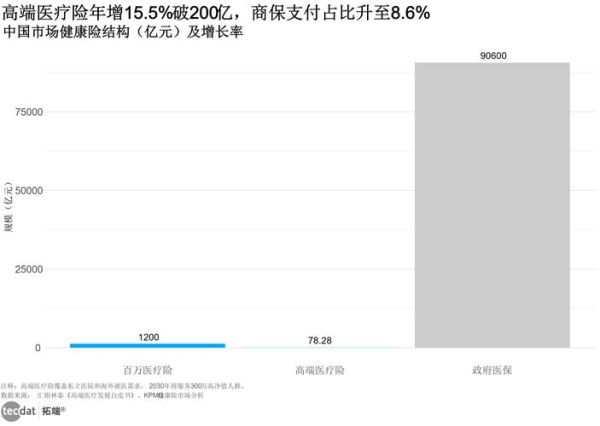

- 储能系统集成:钠离子、液流电池项目单笔融资额屡破10亿,政策补贴+海外订单双重催化;

- 医药“卖水人”:CRO、CDMO、高端耗材穿越周期,PE化趋势明显,单笔融资向中后期集中。

二问:早期、成长期、Pre-IPO,哪个阶段性价比最高?

用“IRR—风险—时间”三角模型测算:

- 早期(天使—A轮):IRR可达35%+,但需忍受5—7年DPI<1的煎熬,适合垂直领域连续创业者;

- 成长期(B—C轮):估值已回调,赛道格局初现,IRR中位数25%,是当前VC加仓主战场;

- Pre-IPO:账面回报看似诱人,但监管审核周期拉长导致“估值陷阱”,2023年过会项目平均排队时长延长至18个月。

三问:除了北上深,还有哪些“黑马”城市值得扫楼?

把2024年Q1融资事件按城市拆分,合肥、常州、嘉兴冲进前十。

- 合肥:依托长鑫存储、蔚来供应链,半导体与新能源车零部件项目估值仅为上海的60%;

- 常州:光伏、储能上下游集聚,地方政府母基金返投比例1∶1.2,吸引大批苏南GP设分支;

- 嘉兴:生物医药“飞地”政策(上海研发+嘉兴产业化)让C轮项目落地即享1000万研发补贴。

创业者如何逆势拿到TS?写给创始人的三句话

第一句话:把“降本增效”写进BP第一页

2024年TS条款里最常出现的关键词是“盈利路径”,投资人不再为GMV买单,而是要求12个月内现金流为正的可行性测算。

第二句话:用“产业资源”而非“估值”打动VC

把潜在订单、渠道、供应链名单放进Data Room,产业型VC愿为此支付10%—15%估值溢价。

第三句话:提前6个月启动下一轮融资

尽调周期从过去的3个月拉长到5—6个月,账上现金低于12个月运营支出时就必须开始路演,否则极易陷入被动砍估值。

投资人如何避开“估值回调”里的暗礁?

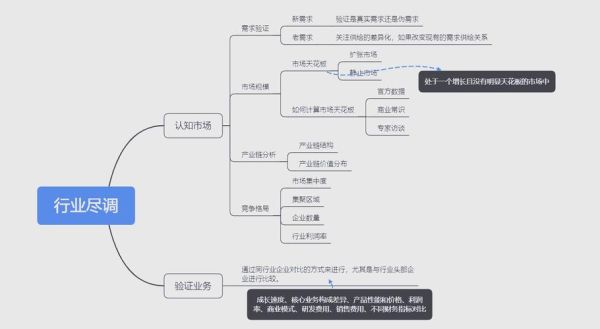

一问:如何识别“伪降估值”?

看上一轮跟投方是否继续加码。若老股东按原价或小幅跟投,说明企业基本面并未恶化;若老股东全部退出,即使估值腰斩也需谨慎。

二问:并购退出时,如何锁定高溢价?

提前布局“稀缺牌照+关键客户+专利壁垒”三件套。以医疗器械为例,拥有三类注册证+头部三甲医院采购合同+核心算法专利的项目,并购溢价可达净利润15倍以上。

三问:S基金接盘,如何快速定价?

用“NAV折扣—DPI—剩余年限”三维模型:NAV折扣30%以内、DPI>0.5、剩余年限<3年的老股,IRR仍能维持在20%以上。

---VC行业没有永恒的寒冬,只有不断进化的周期。当募资端收紧时,正是专业选手逆势扫货的黄金窗口;当估值回调时,也是创业者回归商业本质的必经之路。看懂趋势、踩准节奏,才能在下一轮浪潮到来前占据先机。

评论列表