2024年医药市场为何被普遍看好?

从全球视角看,**人口老龄化、慢病高发、支付能力提升**三大因素叠加,推动医药支出持续攀升。EvaluatePharma最新预测显示,2024年全球处方药市场规模将突破1.5万亿美元,年复合增长率保持在6%以上。国内方面,医保谈判常态化、创新药加速准入,叠加DRG/DIP支付改革落地,**“腾笼换鸟”效应**正在释放万亿级增量空间。

哪些细分赛道将成为2024年最强“黑马”?

1. GLP-1类减重药:从“小众”到“爆款”的跃迁

**诺和诺德Wegovy**与**礼来Zepbound**的销售额在2023年分别突破50亿、20亿美元,国内华东医药、信达生物等企业的仿制药/改良新药已进入III期临床。问题:GLP-1赛道会不会很快内卷?答案在于**差异化适应症拓展**(如NASH、阿尔茨海默病)和**口服剂型突破**。

2. ADC(抗体偶联药物):肿瘤治疗的“精准导弹”

**Enhertu**的成功让ADC成为MNC必争之地,2023年全球ADC交易总额超300亿美元。国内荣昌生物、科伦博泰的HER2 ADC已获FDA突破性疗法认定。核心壁垒在于**linker-payload平台化能力**,而非单靶点竞争。

3. 基因治疗:从罕见病到常见病的外延

2023年FDA批准的基因疗法数量创历史新高(6款),**定价策略从“天价”转向“分期支付”**。国内企业如信念医药的AAV基因疗法已进入III期,适应症从血友病扩展到帕金森病。**可及性提升**将成为2024年商业化关键。

政策红利如何重塑医药市场格局?

医保谈判:创新药“以价换量”的临界点在哪?

2023年医保谈判成功率达82%,平均降价61%,但**PD-1单抗年治疗费用已降至4万元以下**,销售额反而增长300%。规律显示:当**年治疗费用低于人均GDP的1.5倍**时,渗透率会出现指数级提升。

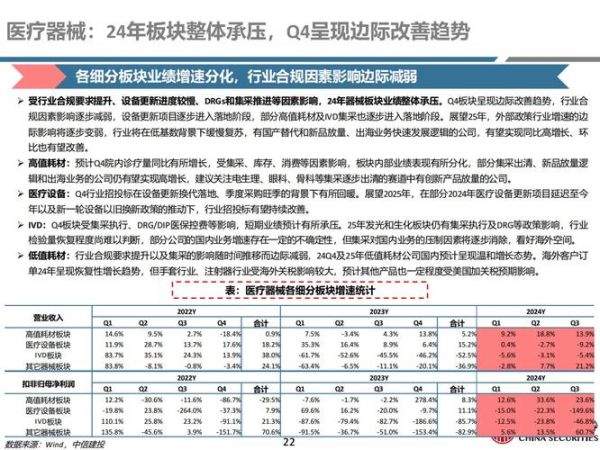

DRG/DIP支付改革:医院用药结构剧变

试点城市数据显示,**辅助用药用量下降40%**,而**国采中标创新药用量增长200%**。医院更倾向于使用**临床价值明确、成本效果比高**的产品,倒逼企业从“带金销售”转向“真实世界证据”竞争。

资本寒冬下,医药企业如何穿越周期?

Biotech的“活下去”策略

- **管线瘦身**:优先推进II期数据优异的资产(如加科思JAB-21822),砍掉冗余早期项目

- **授权交易**:2023年国内License-out交易总额超150亿美元,**首付款比例提升至25%**(如百济神州与诺华PD-1交易)

- **跨界合作**:AI制药公司与MNC联合开发(如英矽智能与赛诺菲达成12亿美元合作),**降低临床失败风险50%**

传统药企的“第二曲线”

恒瑞医药通过**“自研+BD”双轮驱动**,2023年引进3个III期阶段ADC项目,研发投入占比仍保持在28%。**仿制药利润反哺创新**的模式验证可行,但需警惕**集采续约降价**对现金流的冲击。

2024年医药投资必须避开的三大“深坑”

1. 同质化靶点扎堆:国内在研CD19 CAR-T项目超50个,而全球市场规模仅30亿美元,**头部企业市占率已超80%**。

2. 临床价值存疑的“me-worse”药物:如某企业PD-1/CTLA-4双抗,III期数据未显示优于联合用药,**FDA已发CRL(完整回复函)**。

3. 支付环境突变风险:美国《通胀削减法案》(IRA)允许医保对上市9年的小分子药直接砍价,**已导致A股CXO板块估值下杀30%**。

未来五年,医药行业的“终局”猜想

当**AI辅助设计+自动化合成+数字化临床试验**成为标配,新药研发成本可能从10亿美元降至3亿美元以下。**“超级药企”**(如强生、罗氏)将转型为平台型组织,专注临床开发和商业化;而**“虚拟Biotech”**(如Relay Therapeutics)凭借轻资产模式,可能实现“一款药物IPO”的极致效率。最终,**患者获益、资本回报、社会价值**的三重目标将在技术迭代中达成动态平衡。

评论列表