中国医药行业正经历“政策密集期+技术跃迁期”的双重拐点,企业如果仍用五年前的打法,大概率会在下一轮洗牌中掉队。下面用问答形式拆解核心矛盾,并给出可落地的应对方案。

(图片来源网络,侵删)

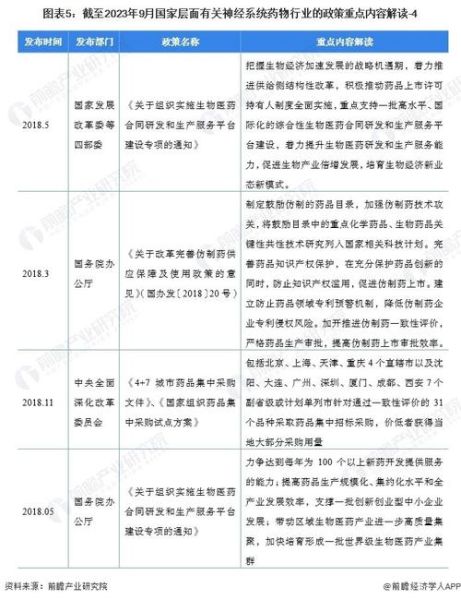

政策到底在改什么?

一句话:把“高毛利、高费用、高回扣”的三高模式彻底打掉。

- 集采常态化:第七批国采平均降价48%,胰岛素专项再降23%,未来生物类似药、中成药也将纳入。

- 医保支付改革:DRG/DIP按病种付费,医院用药变成“成本项”,医生处方权被算法锁死。

- 合规风暴升级:2023年医药反腐立案数量同比增67%,CSO费用穿透式审计让带金销售无处遁形。

企业最痛的三个场景是什么?

1. 老品种利润被腰斩,现金流告急

典型症状:核心品种进入集采后,销售额从10亿跌到2亿,渠道库存还没清完。

自救动作:

- 立即做产品分层:把存量品种分为“现金流型”“防御型”“放弃型”,砍掉连续三年毛利率低于30%的SKU。

- 转战场外市场:OTC、电商、基层诊所不受集采限制,2023年阿里健康处方药增速达82%。

2. 创新药准入门槛飙升

灵魂拷问:PD-1已经内卷到年治疗费用3万以下,后来者还有活路吗?

破局点:

(图片来源网络,侵删)

- 差异化适应症:康方生物的PD-1/CTLA-4双抗瞄准宫颈癌小适应症,年费用仍可维持15万。

- 真实世界数据(RWD):利用医院 HIS 系统补充临床试验证据,缩短医保谈判周期。

3. 营销团队“不会卖合规的药”

现实困境:代表拜访记录被药监局抽查,学术会议赞助费超过5000元就要写说明。

转型路径:

- 把代表变成“医学联络官”:恒瑞医药已裁撤40%传统销售,新增200名MSL专攻KOL科研合作。

- 数字化触达:用医生社群、线上学术直播替代线下饭局,微医平台单场直播可覆盖3万基层医生。

中小企业还有翻盘机会吗?

答案是“缝隙市场+技术代差”。

案例:某江苏药企专注“造影剂原料药”细分赛道,全球市占率做到35%,集采无法覆盖原料药,净利润率反而提升到28%。

方法论:

(图片来源网络,侵删)

- 反向做CRO:利用自身生产线承接Biotech的MAH委托,2023年山东润泽制药靠代工收入覆盖70%研发费用。

- 抢仿高难度制剂:缓控释、脂质体、吸入剂等技术壁垒高的品种,3年内竞争格局不会恶化。

未来三年必须押注的三大方向

- 中药现代化:2025版药典将收紧农残标准,提前布局GAP种植基地的企业可收割政策红利。

- AI辅助研发:晶泰科技与正大天晴合作,用AI筛选肝病靶点,临床前周期缩短40%。

- 出海东南亚:印尼、越南医保扩容,国产氯吡格雷在印尼定价是国内的3倍,且无需再做临床。

如何制定“政策免疫型”战略?

分三步走:

第一步:建立政策雷达系统

订阅CDE、医保局、卫健委的官方数据库,用NLP工具抓取关键词(如“基药目录”“DRG细分组”),每周生成风险预警报告。

第二步:重构成本结构

把销售费用率压到25%以下(行业平均45%),省下的钱做两件事:

- 建真实世界研究部门(RWE)

- 投资连续化生产(降低原料药单位成本30%)

第三步:设计“双轮驱动”产品管线

- 第一轮:2024年前上市2个高壁垒仿制药(首仿或专控剂型)

- 第二轮:2026年前推动1个创新药进入临床III期(优先突破性疗法通道)

医药行业的政策铁拳不会放松,但每一次洗牌都会诞生新王。与其抱怨降价,不如把合规变成竞争力,把临床价值翻译成支付方语言——这才是穿越周期的唯一路径。

评论列表