中国汽车制造行业现状:规模、结构与痛点

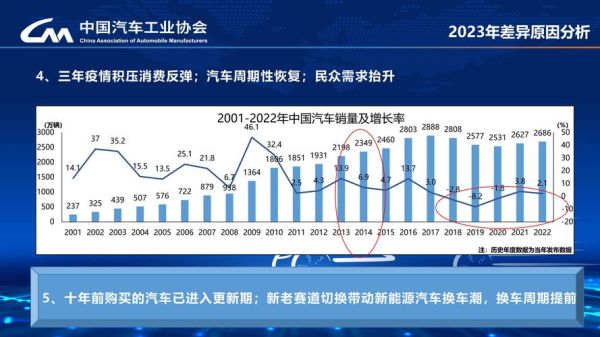

中国汽车制造行业已连续多年稳居全球第一,2023年整车产量突破3000万辆,新能源汽车渗透率超过35%。但繁荣背后,行业正面临三大结构性矛盾:

- **产能过剩与高端供给不足并存**:传统燃油车产能利用率不足60%,而高端智能电动车订单排队周期仍超8周。

- **供应链外迁与核心技术卡脖子**:车规级芯片进口依赖度达90%,动力电池关键材料(如高镍正极)议价权仍掌握在海外巨头手中。

- **价格战与利润下滑**:2023年行业平均单车利润降至0.7万元,较2020年缩水42%,部分新势力车企单车亏损超5万元。

新能源汽车如何重塑产业格局?

新能源汽车不仅是动力系统的替换,更在重构**价值链分配**与**竞争规则**:

价值链重构:从“机械定义”到“软件定义”

传统车企利润池集中在发动机、变速箱等硬件(占比70%),而新势力通过**软件订阅服务**(如自动驾驶包月付费)已实现毛利率超20%。例如,某头部新势力2023年软件收入占比达18%,单车软件毛利贡献1.2万元。

竞争规则变化:数据成为新生产资料

用户行驶数据训练出的算法模型,可使自动驾驶系统迭代速度提升3倍。**谁掌握数据闭环,谁就拥有定价权**——特斯拉FSD在中国定价6.4万元,成本仅为硬件预埋的15%。

未来五年,哪些技术将颠覆汽车制造?

技术突破将围绕**能源效率**与**智能制造**两条主线展开:

- 固态电池商业化:2026年预计量产,能量密度提升至400Wh/kg,充电10分钟续航800公里,彻底解决里程焦虑。

- 一体化压铸2.0:超大型压铸机(锁模力1.6万吨)将车身零件从70个减至1个,制造成本下降40%,特斯拉Cybertruck已率先应用。

- AI质检系统:通过视觉大模型检测焊点缺陷,准确率99.8%,较人工质检效率提升20倍,比亚迪合肥工厂已部署200+台。

政策红利与风险:双积分与碳关税的博弈

2024年起实施的新版双积分政策,将**新能源积分比例强制提高至28%**,未达标企业需以每分3000元购买,预计行业年度交易规模超80亿元。而欧盟碳关税(CBAM)2026年覆盖汽车出口,每辆电动车将增加约1万元碳成本。

企业如何应对?

- **零碳工厂**:宁德时代宜宾基地100%使用水电,单车碳足迹降低65%;

- **电池护照**:2027年起出口欧盟电池需披露全生命周期碳排放,倒逼供应链透明化。

消费者需求正在发生什么变化?

2023年调研显示,购车决策因素权重发生显著迁移:

| 因素 | 2020年权重 | 2023年权重 |

|---|---|---|

| 品牌溢价 | 35% | 18% |

| 智能驾驶 | 8% | 42% |

| 换电便利性 | 3% | 27% |

这解释了为何**华为问界**能在M7改款后单月销量破3万——其城区NCA(导航辅助驾驶)覆盖率达98%,用户愿为软件支付溢价。

产业链投资机会:被忽视的三大赛道

当资本扎堆整车与电池时,以下环节正酝酿爆发:

1. 车规级芯片国产化

碳化硅(SiC)功率器件市场年增速50%,目前比亚迪半导体自供率仅30%,**士兰微、斯达半导**等企业正突破8英寸SiC晶圆量产。

2. 智能底盘系统

线控转向/制动技术被博世、采埃孚垄断,**拿森电子**已实现One-Box方案量产,成本较外资低30%,2024年或迎装车潮。

3. 退役电池回收

2025年首批动力电池退役量将达78万吨,**格林美**通过湿法回收提取镍钴锂,毛利率高达35%,较矿山开采成本降低50%。

全球化新路径:从“产品出海”到“生态出海”

不同于燃油车时代单纯出口整车,中国车企正在复制**“技术+供应链+标准”**的全体系输出:

- 东南亚模式:比亚迪泰国工厂2024年投产,不仅出口整车,还带动**国轩高科**电池、**精进电动**电机同步落地,形成200公里供应链半径。

- 欧洲模式:蔚来在匈牙利建设换电站工厂,采用**中国技术标准+欧盟CE认证**,单站成本较欧洲本土方案低40%。

终极拷问:谁能在淘汰赛中存活?

行业共识是:**未来五年90%的新势力将消失**,存活者需满足三个硬条件:

- 年销量≥50万辆(规模摊销研发成本);

- 软件收入占比≥25%(摆脱硬件价格战);

- 海外市场贡献≥30%(对冲单一市场风险)。

按照这个标准,目前仅有**比亚迪、理想、上汽**三家同时达标,而**小米、极氪**等第二梯队需在2025年前完成关键跨越。

评论列表