商业银行数字化转型的核心驱动力是什么?

商业银行之所以必须启动数字化转型,根本原因在于客户行为线上化、监管政策收紧、同业竞争加剧三大外部压力。过去三年,手机银行月活年复合增速超过25%,而网点到店人次下降18%。当客户把时间留在手机端,银行若仍依赖物理网点,获客与留存成本将指数级上升。

(图片来源网络,侵删)

商业银行数字化转型怎么做?

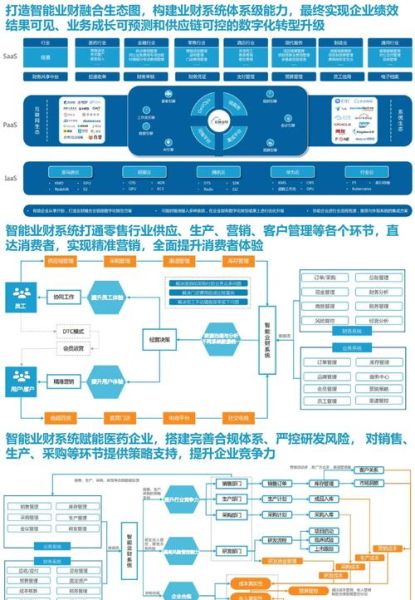

1. 顶层设计:从“项目制”到“平台制”

很多银行把数字化当成IT部门的项目,结果上线一堆烟囱式系统。正确做法是建立企业级数字平台,把账户、支付、风控、营销四大能力沉淀为可复用的微服务,任何新业务只需像搭积木一样调用即可。

- 统一数据湖:把核心、信贷、理财、信用卡等孤岛数据集中到实时数据湖,解决“同客户不同ID”的老大难问题。

- 业务中台:将产品工厂、额度中心、计价引擎等做成标准化组件,缩短新产品上线周期从90天到7天。

2. 技术底座:云原生+分布式双轮驱动

传统IOE架构无法支撑秒杀理财、618电商支付等瞬时高并发。银行需要:

- 核心系统下移:采用分布式核心,账户与核算分离,日终批量缩短至30分钟。

- 混合云部署:交易流量放在金融云,影像、日志等非交易负载上公有云,整体IT成本下降35%。

3. 组织机制:成立“数字银行事业部”并实行OKR

数字化转型失败往往卡在组织。把科技人员派驻到业务条线只是第一步,更重要的是让业务与科技共背营收指标。例如某股份行把“手机银行MAU”同时写进零售行长和CIO的OKR,结果MAU半年增长40%。

商业银行如何提升客户体验?

1. 全旅程地图:找到断点才能修复体验

用NPS调研+埋点数据绘制客户从开户到理财赎回的全旅程热力图,发现两大痛点:

- 线上开户人脸识别一次通过率仅78%,导致20%客户流失。

- 理财到期续接需要跳转4个页面,平均耗时3分40秒。

针对第一个痛点,引入“多光线活体检测+边缘计算”,把通过率提升到96%;针对第二个痛点,用“一键续接”组件把流程缩至15秒。

(图片来源网络,侵删)

2. 超个性化:把“千人千面”落到营收

客户体验不是做慈善,最终要贡献收入。银行可基于实时行为数据+外部标签做三层推荐:

- 新手客群:推“1元起投”的货基,降低首次理财门槛。

- 工资代发客群:发薪日3天内推“余额自动转入”功能,留存率提升22%。

- 高净值客群:检测到客户浏览私募页面超过30秒,立即触发理财经理视频通话。

3. 无界服务:把银行开到客户常用场景里

与其让客户来银行,不如让银行去找客户。三种做法已被验证有效:

- 小程序生态:在微信、支付宝上线“开户+申贷”小程序,获客成本降至传统渠道的1/5。

- 开放银行API:与车企合作,把分期接口嵌入购车流程,汽车金融放款时间从2天缩到15分钟。

- 数字员工:在955**客服中引入RPA+语音机器人,解决80%标准化咨询,人工坐席下降30%。

中小银行资源有限,如何低成本切入?

对于城商行、农商行,全面复制大行路线并不现实。可采取“小切口、快迭代”策略:

- 先选高频场景(如水电缴费、校园一卡通)做小程序,3周上线,快速积累用户。

- 用联合贷+助贷模式接入互联网巨头风控系统,把不良率控制在2%以内。

- 引入低代码平台,让业务人员用拖拽方式开发营销活动,节省60%开发人力。

监管合规与体验提升如何兼得?

不少银行担心体验优化会触碰合规红线。实际上,二者可以并行:

- 隐私计算:在联合建模时使用联邦学习,原始数据不出域,既满足个人信息保护法,又能精准风控。

- 实时反欺诈:在支付环节嵌入设备指纹+行为序列模型,毫秒级阻断可疑交易,误杀率低于0.1%。

未来三年值得关注的三大趋势

- 数字人民币钱包:银行APP将集成子钱包,争夺高频支付入口。

- ESG账户:年轻客群愿为绿色金融产品多付10bps,银行可推出“碳账本”增强黏性。

- 生成式AI客服:大模型将替代80%人工坐席,但需做好合规语料过滤。

(图片来源网络,侵删)

评论列表