一、建筑行业风险到底“藏”在哪?

很多人以为建筑风险只来自高空作业,其实真正的风险分布在资金、合同、人员、设备、环境、法规六大维度。只有把这些维度拆开,才能看清风险全貌。

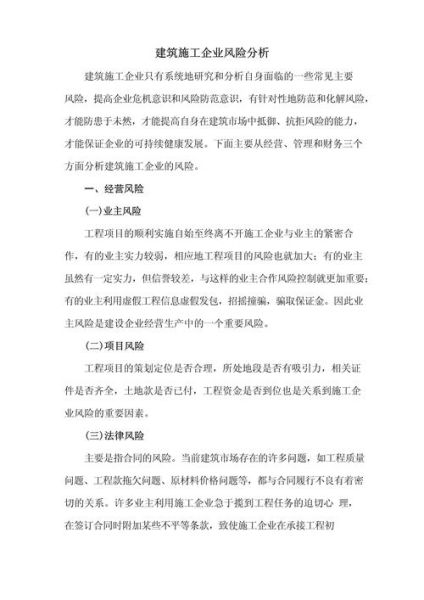

(图片来源网络,侵删)

二、六大维度风险拆解

1. 资金风险:资金链断裂的连锁反应

- 垫资施工导致现金流紧张,材料商断供,工人停工。

- 甲方拖欠,总包方被迫借高息过桥贷款,利息吞噬利润。

- 汇率波动,进口钢材、电梯成本瞬间上涨10%以上。

2. 合同风险:条款里的“坑”比钢筋还多

- 霸王条款:无限连带赔偿、逾期一天罚合同价1%。

- 图纸变更:口头指令不补签,结算时甲方不认账。

- 分包挂靠:实际施工人无资质,出事故总包背锅。

3. 人员风险:人的不确定性最难量化

- 技术断层:老技工退休,新人不会看复杂节点图。

- 流动性高:春节后30%工人不返场,进度被迫压缩。

- 违章作业:为抢工期不系安全带,高处坠落占比超50%。

4. 设备风险:塔吊、电梯不是“钢铁侠”

- 老旧设备:力矩限制器失效,超载倒塌只需一次。

- 维保缺失:施工电梯防坠器过期未检,坠落事故瞬间发生。

- 操作失误:信号工与司机沟通不畅,吊物撞楼。

5. 环境风险:自然与社会的双重夹击

- 极端天气:台风季脚手架被整体掀翻,直接损失百万。

- 地质突变:基坑开挖遇流沙,支护桩位移20厘米。

- 周边投诉:夜间施工噪音超标,城管勒令停工整改。

6. 法规风险:政策更新比进度计划还快

- 环保新政:扬尘在线监测数据超标,罚款+停工。

- 实名制:未录入人脸考勤,工人工资无法专户发放。

- 消防验收:新规要求保温板A级,已施工的B级全部返工。

三、如何降低施工安全风险?

1. 建立“风险分级管控+隐患排查治理”双控体系

把风险按红橙黄蓝四级分级,红色风险点每天巡查,蓝色每周抽查。隐患治理闭环:发现→拍照上传→定人定时→复查销项。

2. BIM+物联网,让风险可视化

- BIM模型提前模拟塔吊碰撞,调整布置方案。

- 智能安全帽实时定位工人,进入危险区域自动报警。

- 深基坑监测传感器数据超阈值,手机推送预警。

3. 资金风险对冲:从“垫资”到“供应链金融”

与银行、保理公司合作,把应收账款打包融资;材料采购使用银行承兑汇票,延长账期90天,降低现金流压力。

4. 合同谈判“三件套”

- 背靠背条款:甲方付款节点与分包付款节点同步。

- 变更签证:48小时内必须书面确认,逾期视为同意。

- 争议评审:约定DAB(争议裁决委员会),避免诉讼拖延。

5. 人员培训“微创新”

- VR安全体验:模拟高空坠落、火灾逃生,记忆深刻。

- 班前十分钟:用事故短视频代替念文件,工人愿听。

- 技能积分:培训考试积分换生活用品,提高参与度。

6. 设备“全生命周期”管理

建立二维码电子档案,扫描即可查看出厂、安装、维保、拆卸记录;关键部件RFID标签,到期自动提醒更换。

四、自问自答:风险管理的几个关键疑惑

Q1:风险识别到底要细化到什么程度?

A:以“高处坠落”为例,继续拆解为脚手架搭设不规范、安全带系挂点不牢、临边防护缺失三个子项,才能制定针对性措施。

Q2:小型项目有必要用BIM吗?

A:小型项目可用轻量化BIM,只做塔吊、脚手架、临时用电三维布置,投入不到总造价的0.1%,却能把碰撞风险降到接近零。

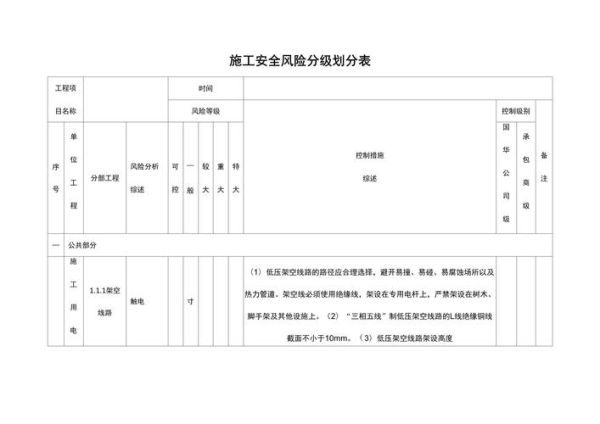

(图片来源网络,侵删)

Q3:如何说服甲方接受“背靠背”付款?

A:用数据说话:展示过去项目因甲方延迟付款导致的停工天数、索赔金额,再提出“同步节点+保理融资”方案,甲方风险并未增加,反而提升效率。

五、风险管理的未来趋势

随着住建部“智慧工地”标准落地,风险管理将从“人盯人”转向“算法盯风险”。AI摄像头识别未戴安全帽、大数据预测材料价格波动、区块链存证合同变更,这些技术不再是噱头,而是降低风险的“新工具箱”。

建筑行业的风险永远存在,但把风险量化、可视化、可控化,就能把“不确定性”变成“可管理”。谁先掌握这套方法论,谁就能在下一轮竞争中活下来、活得更好。

(图片来源网络,侵删)

评论列表