为什么现在必须关注医疗健康行业?

疫情三年把“健康”二字推上了全民热搜,资本、政策、技术三条主线同时加速。有人担心风口已过,有人却看到黄金十年才刚开始。答案:医疗健康行业正处于从“治疗”向“预防+管理”跃迁的关键拐点,未来五年复合增长率仍将保持在10%以上。

政策红利:医保支付改革到底改了什么?

国家医保局连续发布DRG/DIP支付细则,核心是把“按项目付费”变成“按病种打包付费”。

- 医院端:过度诊疗被直接压缩,成本控制成为院长KPI。

- 企业端:创新药械要想进医保,必须拿出真实世界疗效数据。

- 患者端:同病同价,异地就医结算时间从月缩短到天。

自问:政策会不会压制行业利润?自答:短期阵痛换来长期规范,头部企业市占率反而提升。

技术突破:AI诊断真的比医生准吗?

2023年《柳叶刀》子刊发表的多中心研究显示,AI眼底筛查糖网的灵敏度达到97.5%,高于三甲眼科医生的92.3%。

- 影像赛道:CT、MRI、超声全链条AI化,基层医院直接获得“三甲读片能力”。

- 制药赛道:AI分子设计把候选化合物发现周期从3年压缩到18个月。

- 慢病管理:可穿戴设备+算法预测心衰急性发作,提前72小时预警。

自问:医生会被取代吗?自答:AI成为“超级助手”,让医生把时间留给复杂决策和患者沟通。

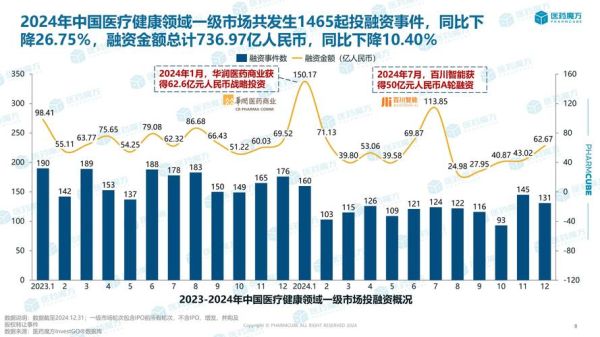

资本流向:哪些细分赛道吸金最多?

清科研究中心数据显示,2023年医疗健康领域融资总额超1800亿元,排名前三的赛道:

- 创新医疗器械(占比28%):电生理、神经介入、手术机器人。

- 细胞与基因治疗(占比22%):CAR-T降价至百万以下,实体瘤突破在即。

- 数字疗法(占比15%):国内已有三款数字疗法获批医疗器械证。

自问:估值是不是太高?自答:相比美国同类公司,中国头部企业PS倍数仍低30%-50%,具备长期配置价值。

消费趋势:年轻人愿意为哪些健康产品买单?

CBNData《Z世代健康消费报告》指出,18-30岁人群年均健康支出增速达到25%,远超全年龄段均值。

- 功能性食品:益生菌软糖、玻尿酸气泡水,客单价50-100元,复购率超40%。

- 居家检测:HPV、过敏原、维生素D指尖血检测,15分钟出结果,隐私性强。

- 心理健康:线上心理咨询单次均价200元,月活跃用户突破500万。

自问:是不是智商税?自答:只要临床证据+合规备案,年轻人更愿意为“看得见的指标改善”付费。

区域机会:二三线城市为何成为新战场?

国家卫健委《“千县工程”方案》要求,到2025年至少1000家县医院达到三级医院能力。

- 设备升级:国产64排CT在县域市场渗透率不足20%,替代空间巨大。

- 专科共建:肿瘤、心血管、儿科三大中心下沉,头部医院输出品牌与技术。

- 供应链:冷链物流网络向县级延伸,生物制剂48小时内直达基层。

自问:支付能力够吗?自答:县域医保基金结余率高于城市,且异地就医比例下降,本地消费能力被重新激活。

风险预警:集采降价与创新回报如何平衡?

心脏支架从1.3万元降到700元,企业毛利率从80%跌到30%,但市场规模却从100亿元扩大到300亿元。

- 成本重构:规模化生产+自动化设备,单条产线人工成本降低60%。

- 出海策略:东南亚、中东、拉美成为国产高值耗材新市场,定价可达国内2-3倍。

- 差异化创新:可降解支架、药物球囊等迭代产品重新获得定价权。

自问:会不会陷入低价竞争死循环?自答:只有持续迭代才能穿越集采周期,创新溢价永远存在。

未来五年,医疗健康行业的三条主线

综合政策、技术、消费、资本四维分析,可以清晰看到三条高确定性主线:

- 预防医学产业化:体检、早筛、疫苗、功能食品形成万亿级增量市场。

- 精准医疗普惠化:基因测序成本降至100美元,肿瘤NGS检测纳入医保地区从5个扩大到50个。

- 医疗服务连锁化:眼科、口腔、康复、医美四大专科连锁化率将从15%提升到35%。

自问:普通人如何参与红利?自答:关注有持续研发投入、现金流健康、管理层深耕行业十年以上的龙头,用时间换空间。

评论列表